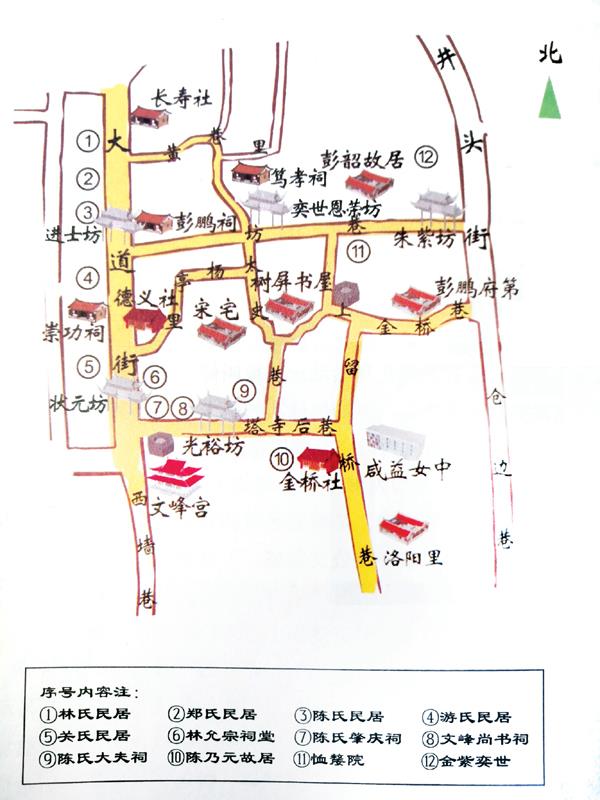

□肖亞生

明洪武間(1368—1398),宋尚書陳仁璧后裔、明廣東鹽課司提舉陳賢祖,自橄欖巷徙居文峰庫前,遂開族“文峰陳氏”。而后,衍傳塔寺后即金橋里,蔚為望族。其族在這里創建有“三祠一坊”即尚書祠、肇慶祠、大夫祠和光裕坊。

尚書祠 劉橋口入巷三四十米,北側便是陳氏“文峰尚書祠”。祠祀宋贈太子洗馬吏部尚書陳仁璧及三子古田縣主簿陳翊、文峰庫前房始遷祖(欖巷陳氏十六世)提舉陳賢祖。陳仁璧,字象玄。祖樞,唐咸通中由薸湖(即今莊邊萍湖),徙莆城橄欖巷(廟前),為莆田橄欖巷陳氏始祖。乾符初,授廣州清遠令,遷循州錄事參軍,以疾卒于官。父沆,字巨源,登梁開平二年(908)進士,授天雄軍節度推官。廉直耿介,知梁政必亂,以父喪嶺南,棄官南走,負柩而歸。王審知欲辟從官,堅辭不受,聚徒講學。仁璧,以文行稱,仕陳洪進為泉州別駕。宋初,勸陳洪進納土歸朝,太祖嘉其忠,授膳部員外郎賜緋魚袋,贈太子洗馬,吏、兵二部尚書。仁璧生五子:長曰益,奉禮郎,為前宅房;次靖,左仆射,封開國伯,為后宅房;三翊,古田縣主簿,為東房;四竦,大理寺評事,為下街房;五端,大中祥符五年(1012)進士,太常博士,知潯州,為新厝房。明洪武間(1368—1398),東房后裔提舉陳賢祖,自橄欖巷徙居文峰庫前,開族“庫前陳”,又稱“文峰陳”;其后裔又衍傳塔寺后即金橋里,蔚為望族。陳應魁,字孚元,號梅山,嘉靖十七年(1538),以丱角(童年)登進士第,欽賜歸娶。史載,歷工部郎中,在部十余年,嘉譽流聞;為禮部同考官,所得皆名士;出為浙江按察副使,嘗攝兵備道,督少林僧兵出戰,三月凱旋,有剿倭功。因忤嚴嵩、趙文華,乞歸。在里倡修文峰宮,故文峰陳氏為文峰宮功德主。著有《梅山詩稿》。

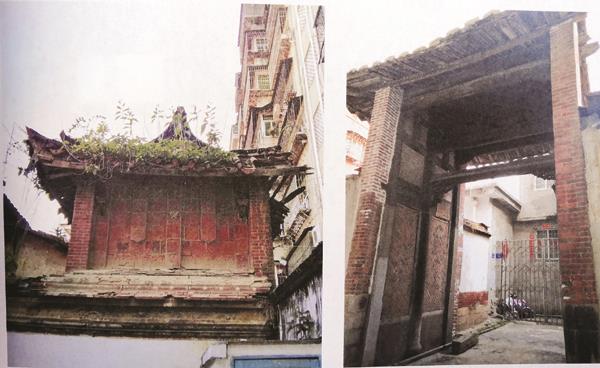

尚書祠,創建于明代。二進一天井庭落式古祠堂建筑,規模大,用材碩大,且雕刻精致美觀,實可作為古建文物保護;若稍加修繕,則是明代遺存下來的上乘建筑物。1949年后,尚書祠曾一度作為部隊伙房,而后被荔城區中醫院占用。2012年卻遭拆毀,建為中醫院院樓即今中藥房之址。尚書祠不論用名人祠堂還是古建文化遺產性質衡量,皆應得到保護;實拆可惜矣。

肇慶祠 即乾隆志稱“給諫陳伯獻祠堂”,俗稱“七房祠”。位于尚書祠西,臨巷道,祀文峰庫前陳氏乾房列祖。按,提舉陳賢祖生二子,分乾、坤兩房。長子以清生秀,秀生七子,稱為“乾七房”;次子以長生孔珣,孔珣生四子,稱為“坤四房”。

1949年后,“肇慶祠”一度設為城中街文化站,后為城郊保健院所據。20世紀70年代改建為醫院即今中醫院門診樓。

大夫祠 俗稱“四房祠”,位于光裕坊左(東)側稍后,祀文峰陳氏坤房列祖。1949年后,大夫祠由陳氏族人居住,后被改建為樓房。

光裕坊 位于尚書祠東,臨巷,為磚木結構。明時,坊為文峰庫前陳氏即提舉陳賢祖一門立。1984年12月,光裕坊列為城廂區區級重點文物保護單位。這是莆田城內僅存的一座磚木牌坊。其坊舊有橫匾,中書“光裕”二字;匾陰書文峰陳氏歷代科第姓名官職。今匾已佚,且坊表也破損不堪,岌岌可危。