□劉愛紅

▲興化府歷史文化街區保護與整治示意圖

▲2020年末修繕中的坊巷 清巡撫“彭鵬祠堂”

▲2020年末修繕中的坊巷

▲2020年末廟前巷地下水管道鋪設現場

▲歷史文化街區場景布局模型

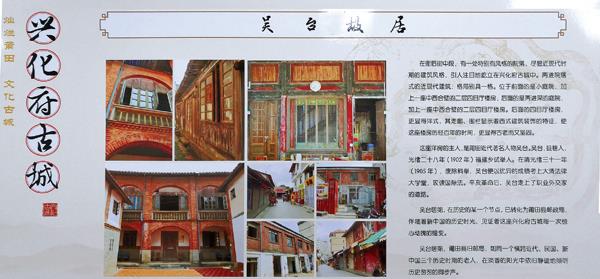

▲吳臺故居簡介

▲早期女飛行員林鵬俠故居

▲坊巷原氏民居局部

▲后街有“福泉井”,井上蓋“福泉閣”,祀觀世音

▲黃巷里黃氏家族尚存一堵照墻

▲上金橋巷東北隅的彭鵬府第大門坦

▲彭鵬府第內景

蕭亞生是位儒雅的長者,平實、沉穩、內斂、謙遜,有士大夫式的洵直之風。他出生于1948年,1980年1月1日,他一頭挑著行李箱,一頭挑著被子從北高公社去當時的城廂鎮報到。城廂鎮后來成為城廂區區域,他在城廂一干就是幾十年,退休前任莆田市城廂區政協副主席。

蕭亞生對鄉邦文化有濃厚的興趣,多年來,他趁工作之便,四處考察文物古跡,收羅民間文獻,曾主編《城廂水利》《肝膽譜春秋》,編著《莆田百家姓楹聯》《興化家族與祖先崇拜》《興化古城尋蹤》等專著。《莆田百家姓楹聯》榮獲2012年莆田市第六屆社科成果一等獎。

尋蹤興化古城 感受精魂文脈

莆田,一座擁有1000多年建城史的文化古城,底蘊厚重的古建筑,沉淀古城氣韻,濃縮文脈精髓。

一片興化府歷史文化街區,半部莆田文化史。這片歷史文化街區擁有極具特色的建筑風貌,為了讓千年古城底蘊之上的古厝獲得新生,在保護傳承中守望鄉愁,2020年3月起,莆田市興化府歷史文化街區保護修繕工程開始動工,共修繕6個街巷,大路(大道街)、后街、衙后街、廟前巷、縣巷、坊巷。

莆田府城古建筑是土木磚瓦砌成的名邦文化之書,蕭亞生新著《興化古城尋蹤》恰逢其時,不但還原了莆田古城建筑的格局,更是給古城注入了文化精魂。

去年年末,火熱的修繕現場,蕭亞生帶著我穿行在施工中的古城作業區,尋跡古府文韻。一路上,曾記錄著榮辱興衰的磚瓦木料堆聚各處,蕭亞生如數家珍一一介紹。我在啃讀《興化古城尋蹤》時已在腦中憑空尋蹤府城古建各處方位及風物,苦于索而不得。這下實地尋訪,不禁求知若渴,歡喜聆聽——

“在宋城原址上,古城大宅大都是明建清修,也有民國的。生活在古城的人們就這么一代代延續而來。古宅將統一格局,對后來新增蓋的削層,大致保持2或3層以內。”

坊巷聚族而居的歷史至遲形成于唐代,坊巷是陳、方、林、翁氏官僚望族的發祥地。

坊巷東端舊有一座石構的“朱紫坊”。從牌坊往西走,即興化賓館正對面,就是早期女飛行員林鵬俠故居。轉黃巷里。“從坊巷進入黃巷里,稱為‘坊巷黃巷里’,北通后街,稱為‘后街黃巷里’,西臨大路,稱為‘大路黃巷里’。黃巷里黃氏家族是名門望族,曾出過進士、舉人十幾人。坊巷黃巷里過去有座‘黃氏大宗祠’,今還保存著一堵照墻,祠前有‘奕世恩榮’坊、‘太史坊’。‘太史坊’南小巷稱‘太史巷’,巷中有三座民國時期宋氏建造的紅磚厝,為近現代優秀建筑。”

經過坊巷頭北側頂大路南的原氏民居,即正在修繕的清巡撫“彭鵬祠堂”。“原氏家族是遷移彭祠居住。曾一度為文獻居委會辦公用地。今仍為原氏居宅。”

從坊巷入大路,西側自南而北尚存關氏、游氏、陳氏、鄭氏、林氏等幾座明清時期古建筑。大路已進入整修階段。

觀罷入縣巷,磚瓦堆積,腳手架整齊立著,遇上項目木作負責人姚良杯,他曾參加文物保護工程培訓,獲優秀級別。他介紹這次修繕總體修舊如舊,但對不符歷史史實的稍改。蕭老師贊他“很不錯。有處傾斜45度的木構架幸虧他懂行,糾正了。”據說縣巷將重建“文獻名邦”“壺蘭雄邑”兩坊。

經過荔城區政府之后一巷口,“那是縣后巷,為原縣署之后,故稱。也叫‘洲后’,南宋末,宋興化軍升興安州。”

北出縣巷,轉衙后街,迎面是舊郵政局,后即清末舉人吳臺故居,吳臺與張琴、關陳謨、林翰并稱莆田“四才子”。

經社衙頭長壽社,此社創建于五代唐時,“有千年歷史,惜改建。”

入后街頭,迎面即廟前巷(即橄欖巷),臨面修繕基本完工,正進行地下水管道鋪設。“巷末即出名的陳經邦‘大宗伯第’。”

廟前轉后街,“后街的吳、方、陳、林氏是宋明清時期的科第名家。”“后街中段有兩座清陜甘總督林揚祖祖厝。原羅巷里巷口建有跨巷騎樓,稱‘小姐樓’,后被陳堯三所購,易建為照相館。”

后街北側一小巷稱“羅巷里”,“此即‘紅窗巷’,宋末元兵陷莆,抗元鄉賢陳瓚在此巷與元軍巷戰,人馬鮮血四濺,染紅巷道居家門窗。巷里曾居住清女詩人陳淑英,她有詩句‘巷號紅窗繞雅趣’。”“羅巷里迤土地廟折而西,有清陜甘總督林揚祖府第。”

后街有“福泉井”,井上蓋“福泉閣”,祀觀世音,“在莆田,觀音是水神。原有福、祿、壽三井,今僅存福泉井。”

“你看這幾條街往日商鋪繁華,拆瓦后會頓驚這些房子危殆矣,此次修繕,政府確實為民做了一件大好事。”

回坊巷經林鵬俠故居,轉上金橋巷,觀清巡撫彭鵬居第。彭鵬“歷官中外,清風亮節,天下稱之”。居第古香古色,格調高雅,第二進廳堂懸掛有清左都御史于成龍題“帝眷忠清”匾額。“居第是明清交替間宅第建筑承上啟下之典型。”

探訪古厝,觸摸古城根脈,觀其承載的“莆田遺風”,宛若尋回了古建筑文物的精魂,文化之魂有所依傍。它們所積淀的莆田故事、孕育的人文魅力,給養著莆田城市文脈延綿不絕。

志寫一邑典章文物

《興化古城尋蹤》 是蕭亞生2019年出的地方性文史圖書,記錄了興化自宋置郡建城以來1000多年的滄桑歷史。

歷史上,曾以“石興化”蜚聲八閩的興化古城,被拆毀于抗日戰爭全面爆發的1939年,先輩們創造的豐贍的文化遺產在歷史的長河中漸漸消失。尤其是某些暴風驟雨式的破壞,讓人痛心于文物的不斷流失,面對此種情況,蕭亞生心理非常復雜,覺得這么豐富的東西應寫個記載。他心里有個愿望,做一個記錄,寫古城一邑典章文物,存史留念。

于是,他花了五年多時間兢兢業業查找史料,翻找歷史證據,再每條街每條巷實地調查,尋訪耆老作回憶,收集歷史掌故。并根據口口相傳的傳說資料推斷史載中消失的文物位置,勘察現存文物,做到史志有依據,經得起歷史推敲。除此,他還觀看民俗文化活動,補充文獻史料。

興化古城屬境包括今荔城區鎮海街道的文獻、鳳山、長壽、英龍、梅峰社區,城廂區龍橋街道的太平、興安(舊屬梅峰)社區。蕭亞生工作的城廂鎮就包括太平、鳳山、文獻、長壽、英龍、梅峰,正是古城屬地范圍。他長期呆在城廂,做行政工作,這就為本書創作奠定了堅實的基礎。文史專家阮其山說,這書換了其他人來寫寫不來。他態度隨和,為人謙遜,被訪耆老與他傾心交談。到書籍出版時,有些老前輩竟故去了。他不禁嘆息當時未曾錄像存史,殊為遺憾。

鄭振滿教授說:“蕭先生并未受過系統的專業訓練,但卻有嚴謹的治學態度。”此話誠然。

蕭亞生可說是秉筆直書人,因其洵直,忠于史實,甚至達到較真的地步,這就自找苦吃了。但他多年來似乎苦在其中樂在其中。在寫《莆田百家姓楹聯》時,他跑了莆田、仙游60-70%的地方考察,歸結發展規律。寫本書中陳經邦時,他購買了有關帝王墳墓建造的書籍來看,為陳經邦急流勇退正名。寫林揚祖時,還去翻閱泉州文史資料。至于落筆,通篇文風皆樸實,只是忠實記錄。不貶損,不拔高,盡量還其歷史的本來面目,把評判交給讀者,留給后人。

史載千秋事 激勵后代人

《興化古城尋蹤》一書的出版對莆田申報國家歷史文化名城具有理論價值和實踐意義,更對發展文旅業有重要的參考價值。書剛出版不久,正值莆田申報國家歷史文化名城,書的出版掀起莆田市民探究古城的熱情。有人說他出名了。

蕭亞生說,他一不喜出名,二不為賣書。書喜歡讀的人自然會去讀。寫完就算一件事完成,對得起莆田城就行了。他在莆田城生活了幾十年,讀書在此,工作在此,退休后仍在此。寫書初衷是希望莆田歷史有人記載,書成,能引起更多人關注,能激勵更多人關心古城文化街區修繕。莆田的歷史底蘊深厚,希望有更多人關心莆田古城將來的建設。

“歷史文化是城市的靈魂,要像愛惜自己的生命一樣保護好城市歷史文化遺產。”2014年,習近平總書記在首都北京考察工作時強調。

一個城市的文化遺產,承載著這個城市的認同感和自豪感,代表著這個城市悠久歷史文化的“根”與“魂”。像愛惜自己的生命一樣去保護和傳承文化遺產,就是守護城市過去的輝煌、今天的資源、未來的希望。