□吳國柱

清光緒九年的“節孝感天”古匾

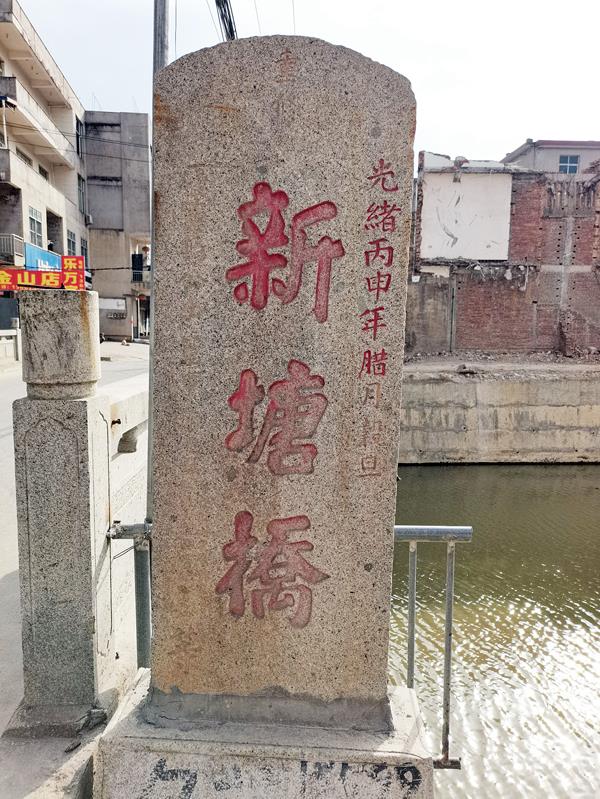

清光緒二十二年的《重修新塘橋碑》

佚名書《捐建壺南書院芳名碑》(筆者加擬)

嘉慶二十二年揀選衛千總黃名世撰《修整壺南書院碑》(筆者加擬)

明代順天府尹吳獻臺為其舅舅程月波書墓道碑

明萬歷三十五年的《重修五龍橋碑》

近期,筆者與文友陳山到新度鎮新塘村參觀一通清光緒二十二年(1896)的《重修新塘橋碑》,到東浦余村參觀一通清代嘉慶二十二年(1817)時任揀選衛千總黃名世撰《修整壺南書院碑》(筆者加擬),及佚名書《捐建壺南書院芳名碑》(筆者加擬)。然后,到東浦余村后董自然村找到黃名世后裔黃阿林了解情況,黃名世故居及黃氏祠堂已拆除,黃名世墓在壺公山,已毀。之后,到靈川鎮硋灶村海防路往山路約百米處停車,文友帶筆者看路旁的一通古碑,他介紹這通古碑于幾年前因后董舊石橋改建為水泥橋,要棄之不用,而當時這通古碑被當作橋板使用,碑文那面不作橋面用,碑文被保存了下來。他在拆橋板時留心把這通古碑運此存放,碑文那面依然壓放地面,暫時看不到字。最后,到新度鎮桂林村參觀一通明萬歷三十五年(1607)的《重修五龍橋碑》。

當日,筆者聯系城廂區文聯林宗哲主席,匯報靈川硋灶村往山上路旁有一通古碑,暫時看不到碑文,請林主席聯系硋灶村干部雇挖掘機把碑文那面翻過來,研究碑刻歷史,并給予保護。林主席重視落實,馬上電話聯系硋灶村周建雄書記。筆者聽到反饋消息,次日帶周書記到實地看這通古碑。

周書記還介紹村里的大興寺有2007年挖掘的千年古寺構件;村干部許福榮也在場,談到他家有一塊清代古匾。筆者聽后十分興奮,于是先帶周書記到硋灶村海防路往山上約百米的路旁看古碑,這時兩位鎮干部也來到現場,一齊看了這通古碑,覺得太重,目前憑幾人之力尚不能翻石碑;周書記決定先聯系開挖掘機的人,待數天后把古碑文那面翻過來后與筆者聯系。接著,周書記帶筆者到大興寺參觀千年古寺構件。之后,許福榮帶筆者參觀清代的“節孝感天”匾。

雇挖掘機翻起那通古碑后,硋灶村周書記聯系筆者,并發來3張圖片。知道是一通明代萬歷三十七年的墓道碑文。

去看墓道碑文時,借來水桶盛水和掃帚清洗墓道碑上的塵土后,碑首和碑身文字清晰可辨。筆者抄錄碑文并量碑尺寸,接著拍照。返回后馬上向區文聯林主席和硋灶村周書記及文友發清晰的神道碑圖片和簡要介紹。

后來,硋灶村周書記聯系筆者,說這通神道碑已被市文保部門運走保護了。

筆者曾于2017年隨城廂區文聯組織的“家園記憶”文化采風團一行到靈川采風后撰文《靈川遺存的石刻木刻作品》,此次靈川鎮硋灶村發現明代的古墓道碑和清代的古匾,現撰文以補充之,以存史料。

一、明代順天府尹吳獻臺為其舅舅程月波書墓道碑

墓道碑通高303厘米,寬85.5厘米,厚19厘米。青石材質。碑首為雙龍浮雕圖案,正中篆書“皇明”二字。碑身正文楷書:“贈徵仕郎(從七品)、北京濟州衛經歷,月波程公墓道”,上款:“賜進士第、通議大夫、順天府尹、前吏部尚書郎、浙江江西左右布政使,甥吳獻臺頓首拜書”,下款:“萬歷三十七年(1609)歲次己酉孟秋(七月)吉旦,不肖男拱陽泣血立石。”

吳獻臺(1548—1628),字啟袞,別號霞城,晚而更署素心居士。興化府莆田縣黃石水南境錢坡(今荔城區黃石鎮沙坂銀度頭)人。唐屯田員外郎吳祭后裔。父吳三畏,廣信郡丞,累贈江西左方伯。母程氏,累贈夫人。獻臺登萬歷四年(1576)福建鄉試劉庭蘭榜舉人,萬歷八年(1580)張懋修榜三甲第十三名進士。任紹興府(今屬浙江)推官。祥刑祗慎,每閱案牘多沉吟反覆,累數十過不休,不輕陷人于刑獄,調吏部考功司主事。萬歷十九年(1591)閏三月遷浙江副使,分守寧紹臺兵備。萬歷二十二年(1594)正月升浙江參政,二十五年(1597)七月晉浙江按察使,二十六年(1598)十一月遷浙江右布政使,二十七年(1599)十二月轉山西左布政使,興利除弊,皆歷有惠政。改江西左布政使,三十四年(1606)二月升順天府(今北京)府尹(相當于今北京市長),尋致仕歸。

獻臺為人恂篤,厚重恬淡,與人無忤色,同官皆稱為長者。處事謹慎,以厚德名。見魏珰(魏忠賢)專政,急流勇退。魏珰擬以工部侍郎推用,力辭不復出。獻臺重金重建“鰲頭社”。晚優游壺山、榖城間,與諸老為詩文雅集。享年八十一。

獻臺書法,所書《吳長官春秋二祀記》《月波程公墓道碑》,今尚存。《全閩詩錄》收錄其詩《冬景》一首。著有《綠蘿軒存稿》。刊刻過郭豫章撰《豫章詩話》六卷。

程月波,興化府莆田縣黃石人。吳獻臺舅舅。卒贈徵仕郎、北京濟州衛經歷。萬歷三十七年(1609)七月,外甥吳獻臺為其書墓道碑,其子程拱陽泣血立石。

二、清光緒九年的“節孝感天”古匾

靈川鎮硋灶村干部許福榮介紹,他家里原有三塊匾,其中二塊有金字的匾已毀。今尚存一塊古匾,是他的曾祖母林氏為民祈雨成功,眾喜贈匾。筆者請福榮和其哥哥帶路,一齊到他們的老宅二樓,見神龕上方懸掛一塊橫匾,正文榜書“節孝感天”四字,筆者拍照上、下款字,并量匾尺寸,此匾長194厘米,寬75厘米。匾上款:“凌云殿庇下三十六鄉元老鄭□□同各鄉紳衿耆老士民等為/皇清故儒生坂厝許□妻林氏未婚夫歿,誓志入門,甘心守節,/奉寡姑,育義子,撫孫曾,訓己式于庭闈,芳可垂于志乘,立。”匾下款:“是歲,自春季迨夏及秋久旱無雨,眾等邀氏跟隨福山殿/玄天上帝出郊祈雨,天鑒其表,果賜大雨,眾喜贈匾,以彰節孝。/光緒歲舍癸未(光緒九年,1883)臘月(十二月)榖旦。”

此匾上款寫明匾主人為靈川硋灶村坂厝自然村許□妻林氏,未婚夫歿,誓志入門,甘心守節,公公已逝,奉養婆婆,養育義子,撫養孫子曾孫。可稱節婦楷模。惜張琴《民國莆田縣志》節孝傳中未收錄。

此匾下款寫明光緒九年(1883),自春季至秋季久旱無雨,眾等邀節婦林氏跟隨福山殿玄天上帝出郊祈雨,天鑒其表,果賜大雨,眾喜贈匾,以彰節孝的事件緣由。