□時報記者 林錦堂

接天蓮葉無窮碧,映日荷花別樣紅。悉數春夏秋冬,就是五月最美。在我市“百年看百村”主題采訪的行程中,我們經過蜿蜒的盤山公路,來到翠峰如簇、層巒疊嶂的九華山麓半山腰的下垞村。這里是莆田二十四景之一的“九華疊翠”勝地,方圓15.6平方公里的村境成為荔城區西天尾鎮面積最大的村莊;這里是閩中地下黨的創始人陳國柱的故鄉,也是閩中地下黨領導人民開展解放斗爭的基點村,崢嶸歲月印記了革命先輩砥礪奮進的不朽豪情,點燃了莆田乃至整個閩中地區的革命火種,譜寫了可歌可泣的歷史篇章。

紅色故居今猶在

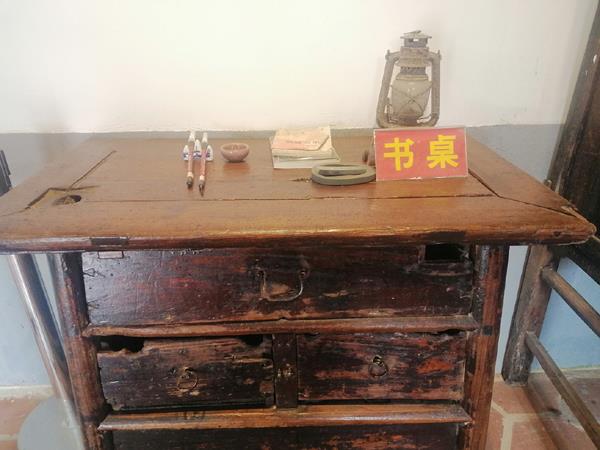

陳國柱故居前連九華疊翠,后擁古竹禪寺,是舊時莆田通往福州的山區古驛道。走進陳國柱故居,這是一座清代典型的七間廂房民居,正廳大門頂懸掛一方木質制作的“貢元”匾額,這是陳國柱、陳國楨兄弟的祖父陳鳳苞在光緒年間考上第一名秀才時朝廷賜給的匾額。整座民居均系土木結構,由大廳、廂房、重廂房、石埕、圍墻、大門組成,建筑面積800多平方米,占地面積1500平方米。縱觀故居整體布局,結構嚴密,防備森嚴,雖為土木建筑,但石基依山而筑,高于埕頭數尺,墻體也比普通人家寬盈尺,就是臨面的窗欞門楣,也用粗厚的杉木進行精雕細制而成,可謂古色古香。陳國柱、陳國楨孿生兄弟出生于故居左廂房內,由祖父母教養長大,兩人在這里度過青少年時代,并走上革命道路。“國有干城扶赤幟,民之喉舌發洪鐘”。故居大廳懸掛著郭沫若的親書題聯,述說著陳國柱當年的革命歲月。故居兩邊墻面還掛有蘇華、柳亞子、葉恭綽等人的題詞。左邊廂房則展出了陳國楨、陳國柱兄弟的部分家具,有他們兄弟睡過的眠床,有他們小時候讀書的文房四寶等生活物件。透過塵封的歷史文物,讓人仿佛看到了當年革命的崢嶸歲月。

在陳國柱、陳國楨兄弟革命事跡陳列館展品中,一個破舊的小皮箱格外引人注目。2011年,陳國柱兒子陳漢元特地從北京帶回一個破皮箱,這就是陳國柱當年僅有的家當。1945年4月,陳國柱就帶著這個皮箱參加了在延安召開的中共“七大”。一張張珍貴照片,一件件歷史文物,一個個黨史故事,重現了革命先輩用青春年華記錄的激情歲月,書寫了輝煌的革命篇章。

陳國柱故居,2000年被列為莆田縣第五批文物保護單位,2005年列為莆田市第二批愛國主義教育基地,2010年9月18日被福建省委黨史研究室授為第二批省級黨史教育基地。2013年,陳國柱故居修繕后,迎來了更多的游客前來瞻仰,追尋紅色記憶,緬懷先輩豐功偉績。

先驅遺風永傳承

在陳國柱故居,今年已76歲的講解員林金聰為采訪團人員講述革命先輩的奮斗歷程、光輝事跡,將大家帶進革命先驅在烽火連天年代的那段崢嶸歲月……

陳國柱出生于1898年,字繼周,參加革命后更名為廖華,是中國共產黨福建早期組織的創始人之一,也是莆田黨組織的創始人。早在1917年,他就參加孫中山組織的護法軍,反對北洋軍閥;1919年,他在莆田哲理中學讀書時,參加福建五四運動和莆田學生反日會,查扣日貨;1921年,他考入廈門大學,在廈大期間多次參加并領導學生罷讀斗爭,后到上海大夏大學建立團組織;1925年,他領導大夏大學學生參加五四運動并入黨。1926年初,陳國柱受聘于母校哲理中學教國文和社會學課程,于是,他利用教學之便,宣傳革命道理,培養進步學生,發展黨團員。1926年2月,陳國柱在哲理中學鐘樓主持建立直屬黨中央的中共莆田黨團混合支部,發展培養了陳天章、陳兆芳、吳承斌、陳德來等一批莆田早期的優秀共產黨員,點燃了閩中革命的熊熊烈火。陳國柱歷任中共莆田特區委書記、仙游縣委書記、遼寧省教育廳廳長、旅大行政公署民政委員會主任、關東行署委員兼文管會主任。新中國成立后,任省人民政府委員兼教育廳副廳長;1951年,調任中央文史館任辦公室主任兼政務院參事;1954年起任國務院參事至1969年在北京病逝。

陳國楨與莆田建黨創始人陳國柱是孿生兄弟,國楨早生半個鐘頭為兄,別號榦侯,曾用名實為、亞清。兄弟倆出生前半年,父親陳慕周即去世。兄弟倆由祖父母撫養,祖父親自教讀書。陳國楨4歲啟蒙,7歲就讀《四書》《左傳》等古籍,14歲入讀縣立乙級商業學校。剛畢業,祖父母便相繼去世,家庭生活陷入困境。他決定輟學謀生,賺錢供國柱入哲理中學念書。兩年后,他又考入教會設立的莆田道學校,一年后轉入莆田第四師范。1920年畢業,22歲即遠渡南洋謀生。1926年,因母生病回莆探視,途經廣州巧遇彭澤民,后者介紹他認識陳延年。彭澤民時任廣州華僑協會領導,陳延年(陳獨秀的兒子)是中共廣東省委領導人。彭澤民請他到廈門組織華僑協會,陳延年也介紹他到廈門找中共地下黨領導人羅揚才、楊世寧。陳國楨回莆探母后,即赴廈門組織華僑協會,并參加中共地下斗爭。不久,又辦了《商報》,宣傳民主革命進步思想。1928年加入中國共產黨,一直從事地下斗爭長達11個年頭,出生入死,曾兩度被捕,貢獻突出。1949年3月,因叛徒出賣,陳國楨不幸被捕,同年6、7月間,慘遭反動當局活埋。臨刑時,他面無懼色,高呼:“中國共產黨萬歲!”英勇就義。

陳國楨天資聰穎,富有才華,在文章、詩詞等方面卻有很深造詣。柳亞子稱他為“詩友”。當知悉陳國楨犧牲,柳亞子十分悲痛,親書條幅悼念。陳國楨詩詞作品現多已散失,留存的有三篇被中國青年出版社選入《革命烈士詩抄》出版;另有58首編入陳國楨、陳國柱兄弟詩集——《碧血丹心集》。詩作言簡意賅,富有感染力。

今年已81歲的林金鑄回憶起與陳國柱的幾次接觸的印象時,仍然尊贊:“陳國柱一輩子兩袖清風,家人從未因為他得到特殊照顧,卻始終心系故鄉。”林金鑄說,1961年,他考上北京大學,他寫信向同鄉陳國柱報喜。陳國柱得知后表示,希望與當年考入北京各高校的莆籍學子見面。林金鑄受命后,通過“一轉一”同學人脈,很快聯系上莆籍在京的學子。同年,莆籍學子們在北京中山公園見到了時任國務院參事的陳國柱。國柱與大家簡短見面,共敘鄉情,合照留念。后來,再一次拜訪陳國柱時,他受邀在國柱單位食堂吃了午餐。午餐“三菜一湯”,即一碟青菜、一碟豆腐,一條很小的魚。短暫的吃飯時間,陳國柱鼓勵他要努力學習,學成之后多多關心家鄉建設。后來,林金鑄加入國防科研工作,2003年退休后,放棄北京的舒適生活,回到下垞村。初回下垞村,這里還是交通不便、經濟落后的山村,林金鑄決心幫助鄉親發展致富。于是,林金鑄開始嘗試引進多種經濟作物試種。盡管專業不對口,但他堅持在學習中實踐,最終成功引進超甜椪柑、紅心柚、葛根、桃子、蓮霧等經濟作物,豐富了下垞村的經濟作物種類,幫助村民通過差異化種植,實現較好經濟效益。此外,他還堅持免費為村里的孩子輔導功課,提升孩子學習進步。

鄉村振興新業態

下垞村位于城廂區、荔城區、涵江區三區接合點,是荔城區西天尾鎮西北部的偏遠山區。過去,由于交通不便,全村2000多人淳樸善良的村民,基本依靠枇杷種植和外出務工為生,村集體收入一年不足1000元。2014年,下垞村被列入省級建檔立卡貧困村。

窮則思富。下垞村黨支部書記周國章說,2017年以來,各掛鉤幫扶牽頭、協作單位領導深入我們下垞村開展扶貧工作調研,多方協調,相續籌集資金1318萬元,完成了大小項目共45個,擴寬修建村道9.7公里,安裝了太陽能路燈243盞,修復修繕水利設施5處,新建下垞村幸福院一座,新建旅游公廁3座,完善了九華山景區服務設施配套,新建了多功能籃球場一座。2018年投資了100萬元實現了全村廣播廣電光纖網絡總覆蓋,并在全村新建三格式化糞池344個。現在水泥道路和太陽能路燈已經遍及到了每一個自然村,村居基礎設施逐步完善,人居環境有了大幅度的提升。2019年至2020年在扶貧政策的支持下,全村投入資金約230萬元共建4期光伏發電項目,年發電量收益約達20萬元,實現村集體收入超過10萬元的脫貧目標;下垞村地處偏遠偏高地段,村民的飲用水嚴重不足,影響大家的正常生活和生產,在上級領導的大力支持下,投入資金約350萬元打機井、安裝凈水過濾設備,把甘甜純凈的自來水送入群眾的家里,切實解決了群眾飲水安全問題。如今,下垞村年集體收入近30萬元,村民人均收入由之前的幾千元增至去年的上萬元,原來貧困村徹底脫貧摘帽,村道硬化、農村亮化等基礎設施建設也逐步改變著下垞村的村容村貌。

眼下,下垞村正著力借助陳國柱故居這一紅色品牌,大力挖掘九華山、苦竹寺等自然人文風光,發展紅色鄉村旅游。下垞村黨支部書記周國章表示,該村將充分利用旅游資源優勢,加強生態環境整治,更進一步完善村居的基礎設施,以“一山一寺一故居”(九華山、苦竹寺、陳國柱故居)為載體,以陳國柱故居紅色文化、九華山祈夢文化、苦竹寺獨特的禪修文化的挖掘開發為依托,大力發展下垞村獨具特色的鄉村旅游;用好古村落民居、民俗風情、名人古跡、古樹名木、鄉村綠道等人文和自然景觀資源,大力發展森林觀光、林果采摘、森林康養、森林人家、鄉村民宿等鄉村旅游休閑觀光項目,帶動村民共同致富,共享美好生活。