□林春明

九牧祖祠

俞氏敦敘堂外景

梯云齋

俞氏敦敘堂內(nèi)景

俞應(yīng)辰進(jìn)士匾

澄渚村名碑

俞氏世家碣

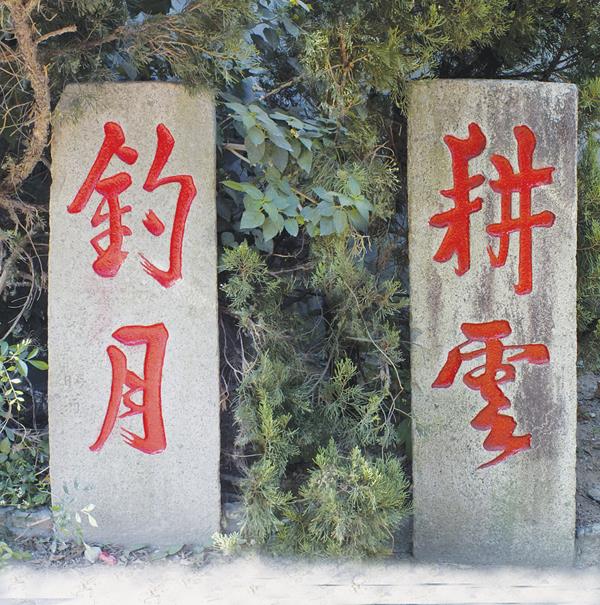

耕云釣月雙碣

廟前龍鳳榕

宋代澄渚橋

清代立生居第

澄渚村古屬莆田縣武化鄉(xiāng)仁德里(唯東黃自然村原轄興教里)。據(jù)俞釗《梯云齋記》載:“澄渚之地,陳俞世族居也。自唐林蘊就陳暄市地,筑讀書草堂于梯云齋之北,遂改陳為澄,改俞為渚。”是為澄渚地名之由來。

澄渚村位于莆田北洋平原三山之麓,木蘭、泗華、延壽諸水匯入澄溪,經(jīng)村前逶迤東行。村東南為大片農(nóng)田,河溝環(huán)繞,可得灌溉舟楫之利;東西北三面山坡園地,則有大片龍眼林掩映其間,村居古樸,環(huán)境清幽。此地自古地靈毓秀,人文薈萃,是一個源遠(yuǎn)流長的歷史文化村。自唐宋至明清,“簪組蟬聯(lián)于一鄉(xiāng),風(fēng)聲傳頌于百世。”(俞釗《梯云齋記》)村西烏石九牧林家,村南陳氏族裔(相傳為唐侍御史陳嶠之后),村北俞氏甲科世第,均為遐邇聞名的昌宗望族。

“九牧林”開基祖林披原居北螺村(今西天尾鎮(zhèn)林峰村),后遷居澄渚烏石(近代析出屬龍山村),唐天寶間以明經(jīng)及第,官終太子詹事兼蘇州別駕。在他被貶任臨汀曹椽時,曾作《無鬼論》以勸導(dǎo)百姓,破除該地信山鬼舊俗。林披志尚高潔,有德政。致仕歸里后,專心興學(xué)育人,以詩禮傳家。林披生九子:葦、藻、著、薦、曄、蘊、蒙、邁、蔇。唐大歷間,林藻、林蘊于草堂埔創(chuàng)辦澄渚書堂,為諸兄弟游息藏修之所,晉江名士歐陽詹慕名來此與藻、蘊兄弟勵志共讀。藻、蘊更以獨孤及《新學(xué)碑》“縵胡之纓,化為青衿”為憾,因銘硯泉石,刻志業(yè)文,林藻參加貞元七年(791)省試,作《珠還合浦賦》,文采風(fēng)流,敘珠之去來,如有神助,一舉登進(jìn)士第,成為莆田立縣后第一位進(jìn)士。未幾,林蘊擢明經(jīng),歐陽詹繼之,故閩人有“藻蘊橫行,歐陽獨步”之語。歐陽詹與韓愈等同登貞元八年(792)“龍虎榜”,任國子四門助教,成為唐代古文運動的倡導(dǎo)者。林家兄弟先后或登進(jìn)士第,或擢明經(jīng),仕官刺史、司馬、長史,世稱“一門九刺史”,又稱“唐九牧”,成為中國科舉史上的佳話。林蘊在四川節(jié)度推官任上,曾大義凜然冒死力諫四川代節(jié)度使劉辟舉兵謀反,以“忠烈”名臣著稱于唐史。藻、蘊兄弟倆都是唐代著名的書法家。林藻的書跡《深慰帖》傳留至今,《宣和書譜》贊其“婉約豐妍,出入智永之域”,可以直追晉人意韻。

肇基于澄渚烏石的唐九牧林其后裔分布海內(nèi)外各地,歷代名人輩出,俊采星馳。九牧后裔中,敕封“天后” 媽祖(林默),三一教創(chuàng)始人林龍江,民族英雄林則徐等更是名垂千古的人物,他們?yōu)橹腥A文明史增添了熠熠光彩。至今烏石仍保留諸多文物古跡,包括九牧祖祠、三臺拱曜(闕下、九牧、游洋祖韜、披、昌之墓)、硯泉池、古石硯等。這是一脈極其珍貴的文化遺產(chǎn),澄渚烏石成為闕下、九牧、游洋林氏三衍派世代子孫追本溯源的精神家園。

唐貞元間,觀察使李琦又在澄渚村創(chuàng)辦閩中首所官學(xué)梯云齋,延納學(xué)者,講道窮經(jīng),一時“比屋業(yè)儒,俊選如林”,“人才彬彬然其盛”。澄渚書堂、梯云齋與鄭露三兄弟創(chuàng)辦的城南湖山書堂相輝映,澄渚成為中唐時期莆田教育中心之一。

至宋代,澄渚書堂和梯云齋皆廢。后林蘊9世孫林安中于南宋建炎改元之冬在澄渚重建梯云齋,林洵美、林仲仁等才美學(xué)碩之士“自著書說”講授于書齋中,澄渚文教之風(fēng)復(fù)盛。紹興十五年(1145),林洵美舉特奏進(jìn)士第一名,賜同進(jìn)士,族孫林益嚴(yán)、林益亮比舉正科進(jìn)士,俞則之舉特奏進(jìn)士。南宋大教育家朱熹途經(jīng)莆田,為此地人文炳蔚、景觀綺麗所吸引,特地書題亭額“溪山第一”,并留下“耕云”“釣月”書跡(今石刻尚存)。足見唐宋時期此地學(xué)風(fēng)之鼎盛,文化之繁榮。烏石九牧祖祠一堂聯(lián)云:“世業(yè)托三山葉茂于今傳奕葉,宗祠開九牧云礽從古肇梯云”。這說明莆田九牧林氏家族代出英杰與澄渚草堂和梯云齋的文化熏陶有著密切的關(guān)系。

至元代,里人俞尚寬又重修梯云齋。但在異族統(tǒng)治下,澄渚士子無心仕進(jìn),而以家庭為單位的手工雕版印刷業(yè)頗為興盛。澄渚雕版名家俞良甫為避戰(zhàn)亂,于元至正廿七年(1367),率三十多位刻工東渡扶桑,寓居日本,從事雕版印刷業(yè),以高超的技術(shù)飲譽日本。他不但積極向日本人民介紹中國古典文學(xué)作品,而且將雕版技藝傳給當(dāng)?shù)厝嗣瘢苿恿巳毡疚迳轿幕陌l(fā)展,為中日文化交流作出了巨大的貢獻(xiàn)。

明中葉至清初,俞里自然村俞氏家族奕代書香,英才輩出,成為飲譽莆陽的甲科世第。明弘治庚申年(1491),邑名士俞釗(榕原)“挹前哲之遺芳,慨先人之舊址,復(fù)市其地”,重建梯云齋,文教之風(fēng)再度振興。僅俞氏家族就先后創(chuàng)辦了榕原草堂、讀書精舍、三山書舍等多處私學(xué),族內(nèi)學(xué)子于此奮發(fā)攻讀,俞家奕代科甲蟬聯(lián),僅俞里自然村自明成化至清朝就有郡庠士、太學(xué)生、增廣生116人,舉人17人,進(jìn)士5人,賜七品官服者28人,知縣7人,府、州官6人,布政、巡撫2人。自俞釗至俞遜祖孫7代,簪纓相繼:十八世俞釗舉鄉(xiāng)薦,官太和、應(yīng)山教諭,十九世俞應(yīng)辰,舉進(jìn)士,官廉州、石阡知府。二十世俞紹,舉鄉(xiāng)薦,官杭州知州、成都府同知。廿一世俞維屏,舉進(jìn)士,授刑部主事,歷官貴州左布政;俞維宇,明萬歷進(jìn)士,歷官湖廣左布政,補(bǔ)廣西左布政,署巡撫,出使封琉球。廿二世俞近升,舉進(jìn)士(亞魁);俞近華,舉鄉(xiāng)薦,官徐干縣令。廿三世俞一黼,舉鄉(xiāng)薦,官南昌府靖江知縣。廿四世俞遜,第進(jìn)士,授河南新安縣令。世稱“七葉聯(lián)芳”。

此外,還有下鄭自然村明嘉靖間進(jìn)士、按察副使鄭汝舟,他掌管蕪湖專賣稅務(wù)“一錢無所要”的清廉事跡及其孫輩三人的科第佳話,至今傳為美談。

澄渚村的古文化積淀豐富,境內(nèi)存留大量的古建筑、古墓葬、古橋梁、古民居、古碑刻,如九牧祖祠、三臺拱曜、梯云齋、澄渚橋、龍鳳榕、慧泉井、“澄渚”、“壽山”、“福水”、“俞氏世家”石碣以及“紫薇舊第”、“中憲第”等石匾。此外,今存明成化十二年(1476)初修的《澄渚俞氏族譜》,不僅完整記載了俞氏世家歷代繁衍世系,還詳盡記述明清時代境內(nèi)及紫霄山、三山一帶的山川地理、水利古建、風(fēng)物掌故,保存了俞氏先祖和歷代名人創(chuàng)作的大量詩詞、楹聯(lián)、碑記、文論,更為珍貴的是,《啟相詩文錄》《訂同看戲》篇中女優(yōu)參與梨園演出的實錄,是研究莆仙戲劇史的重要資料。上述這些文物古跡,足以見證古代澄渚村科甲的昌盛和文化的輝煌。

尤為值得追記的是,莆陽名山紫霄巖及紫霄寺的重興與澄渚俞氏家族有著不解之緣。澄渚俞氏先祖十一世俞禎(字文瑞)于宋開慶年間(1259)卜居于紫霄巖下的北螺村(今西天尾鎮(zhèn)林峰村)。至元代俞氏舉家遷徙澄渚俞里村。明洪武年間,俞家十五世俞仲義(字德俊)、俞仲章(字德友)兄弟施貲重建紫霄寺,之后俞文中、俞大有(號臺峰)等又捐資整修殿宇佛堂及鐘鼓樓等,清順治七年(1650)俞家又捐資增建僧舍山門等設(shè)施,總之從明初到清初近300年間,澄渚俞家世代捐資修葺擴(kuò)建紫霄寺,對寺院建設(shè)貢獻(xiàn)甚巨,成為紫霄寺最重要的檀越主,今紫霄迎福院前殿西廂仍供奉明布政俞維屏、俞維宇及俞釗三位檀越主塑像便是明證。據(jù)《俞氏族譜》記載,俞家世代都有士子上紫霄山長年常住禪院清修苦讀,甚至有寒窗攻讀“三年不下山”者。于此同時,他們在怪石嶙峋風(fēng)光奇秀的紫霄山上留下大量的詩詠題刻,如俞釗的膾炙人口的《紫霄巖》詩和佚名的《紫霄巖二十詠》等。另外邑名士俞景壽(名鈍,號松坡)晚年筑草堂隱居于紫霄山后之林泉(今南少林寺所在地林山村),留下了“澄渚一閑人,林泉甘獨拙”的絕唱。

迨至晚清,由于社會政治原因,澄渚境內(nèi)儒學(xué)漸趨沒落,文教事業(yè)步履維艱,難以為繼。昔日文風(fēng)鼎盛的梯云齋已荒廢,原來府第書齋亦日漸湮沒,代之而僅存的書堂僅是因陋就簡的私塾。民國初年,境內(nèi)廟前的德本堂,俞里的龍坑社、性本堂等社廟、下鄭鄭氏祠堂都曾作為私塾書齋,廟前、下鄭有多家以私宅設(shè)館授徒。辦學(xué)業(yè)績卓著者當(dāng)推廟前陳氏兩家私塾。廟前陳伯城先生則在尾厝自家宅院開辦私塾。伯城有學(xué)識,工書法,且教學(xué)認(rèn)真,要求嚴(yán)格,廟前、俞里、水流利、下鄭、烏石、大橋頭等自然村都有學(xué)子前來就讀,最多時生徒達(dá)80多人,分成大中小三班上復(fù)式課。這些農(nóng)家學(xué)子入塾啟蒙后大都能識文斷字,還學(xué)會了打算盤。這便為他們或繼續(xù)上新式學(xué)堂深造,或出外學(xué)手藝謀生打下扎實的文化基礎(chǔ)。當(dāng)時執(zhí)教塾師,其所得“束修”(學(xué)費)雖甚為菲薄,但他們均能悉心教書育人,為境內(nèi)早期啟蒙教育和人才成長做出了不可磨滅的貢獻(xiàn)。

由于私塾教學(xué)設(shè)施相對簡陋,加上規(guī)模局限,不能適應(yīng)教育發(fā)展的需求。為了改變教育落后的狀況,1947年2月,廟前陳柴(字國藩)、俞里俞慶鏞、東黃朱成藩、黃祥云(畢業(yè)于上海大夏大學(xué),后任教于博文財經(jīng)學(xué)校)等熱心人士發(fā)起在龍坑社創(chuàng)辦澄黃保國民學(xué)校分班。1948年2月改為分校,此后校名先后改為澄黃保第二國民學(xué)校、廟溪保國民學(xué)校,1949年8月改為澄渚初級小學(xué), 1954年2月定名澄渚小學(xué),此校名一直沿用至今。

新中國成立后,各級人民政府大力推進(jìn)基礎(chǔ)教育,學(xué)校向工農(nóng)子弟開門。1951年冬,澄渚村民響應(yīng)政府號召,辦冬學(xué)上夜校(也稱“民校”),掀起學(xué)習(xí)文化、掃除文盲的熱潮。

與此同時,澄渚小學(xué)教書育人碩果累累,平均每學(xué)年都向各類中等學(xué)校輸送10多名優(yōu)秀生。這些學(xué)子升學(xué)后大都成為中學(xué)尖子生。自1953至1958年5年中,僅俞里自然村先后就有俞維揚(北京鋼鐵學(xué)院冶金系研究生,系澄渚第一位研究生)、俞文柱(南京大學(xué)地質(zhì)系)、俞文福(南京大學(xué)化學(xué)系)、俞金波(廈門大學(xué)數(shù)學(xué)系)、俞文章(廈門大學(xué)化學(xué)系)、許玉成(上海體育學(xué)院)、俞維忠(上海第二師范學(xué)院)、俞文淑(南京航空學(xué)院無線電系)等8位同學(xué)考上名牌大學(xué)。現(xiàn)當(dāng)代澄渚村更是人文鼎盛、英才濟(jì)濟(jì)。據(jù)統(tǒng)計,全村有處級以上干部20多人,教授級學(xué)者24人,其中加拿大核醫(yī)學(xué)研究員博士后陳家駿,英國皇家植物園主任研究員、皇家真菌學(xué)理事、博士后姚一建,原福師大校長陳一琴、原福建人民出版社副社長俞金樹、著名劇作家姚清水等都是蜚聲省內(nèi)外的科、教、文、藝各界的精英。

解放后,隨著文教事業(yè)的發(fā)展,境內(nèi)體育運動開展得蓬勃活躍。50年代初期,在村支書俞玉泉、澄渚小學(xué)校長俞志鴻和熱心人士俞新潘等牽頭倡導(dǎo)下,境內(nèi)一批喜愛體育活動的年青人和在莆田城涵等地上中學(xué)的學(xué)生聯(lián)合組建澄渚籃球隊,其主力隊員有俞玉泉、鄭炳星、俞文華、朱成楷、姚文珍、姚榮春、俞文福、郭清祥等,由俞文煥擔(dān)任裁判。他們利用節(jié)假日和工余時間在學(xué)校操場刻苦訓(xùn)練,主力隊員還分頭在各自然村指導(dǎo)組建分隊,以培養(yǎng)后備力量,并在條件較好的東黃村另建起一個籃球場。澄渚村還舉辦多次籃球邀請賽,邀請部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)強(qiáng)隊來比賽交流,時稱“請球”。澄渚隊還經(jīng)常應(yīng)邀赴西天尾、城郊、梧塘等鄉(xiāng)村參加友誼賽。

澄渚不僅人文鼎盛,教育發(fā)達(dá),而且是莆田著名的戲劇村。早在上世紀(jì)40年代,東黃才子黃祥云就棄商從藝,組建新民風(fēng)劇團(tuán),聘請著名劇作家林宛如任編劇,莆仙戲泰斗黃文狄任導(dǎo)演,著名鼓師“鼓頭棟”(埭里人)任司鼓,排演多出膾炙人口的莆仙戲劇目。解放初期,村里組織愛好文藝表演的學(xué)生和青年積極分子排演“學(xué)生戲”和“民兵戲”。至60年代中期,村里組建起一支業(yè)余文藝隊,文藝隊聘請廟前陳寶珠(原大眾劇團(tuán)導(dǎo)演)、陳杏霖(原和平劇團(tuán)樂師、莆田縣藝校教師)兩位師傅分別擔(dān)任導(dǎo)演和作曲。1979年由村里文藝骨干俞金鐘、陳一石發(fā)起創(chuàng)建澄渚民間劇團(tuán)(1981年改名西天尾劇團(tuán)),該劇團(tuán)以其開拓創(chuàng)新精神和精湛演藝博得觀眾普遍贊譽。澄渚劇團(tuán)還成功舉辦了兩期演藝培訓(xùn)班,先后招收學(xué)員34人,先后聘請名導(dǎo)演翁國梁、劉文清、楊玉麟、名旦黃寶珍、黃麗玉等名師系統(tǒng)教授莆仙戲基本功,共培養(yǎng)出13名優(yōu)秀演員,其中多名女演員出類拔萃,成為各莆仙戲劇團(tuán)的臺柱。

上世紀(jì)80年代初,澄渚人姚清水對莆仙戲《狀元與乞丐》劇本進(jìn)行整理改編,取得巨大成功,在社會上引起轟動,該劇獲福建省1980年優(yōu)秀劇本一等獎。1981年由文化部宣調(diào)赴京匯報演出,譽滿京城,榮獲全國第一屆(1980~1981年)優(yōu)秀劇本獎,并獲得福建省人民政府頒發(fā)的獎狀與獎金,并被國內(nèi)二百多家劇團(tuán)移植上演。姚清水現(xiàn)為一級編劇,現(xiàn)任莆田市戲劇家協(xié)會主席。女兒姚曉群亦繼志從事編劇事業(yè),現(xiàn)為二級編劇,著名青年劇作家。姚氏父女劇作家杰出的藝術(shù)成就在莆田戲劇界被譽為美談。

澄渚村素有尊師重教優(yōu)良傳統(tǒng),改革開放后,這一好傳統(tǒng)得到進(jìn)一步發(fā)揚光大。近年來,澄渚村文化生活日趨活躍,村支部、村委會、老協(xié)會與熱心鄉(xiāng)賢協(xié)力促進(jìn)家鄉(xiāng)文化建設(shè)。

如今,經(jīng)常有文旅社團(tuán)慕名來澄渚村實地游覽采風(fēng)。他們對澄渚村深厚的歷史文化底蘊表示由衷驚嘆,一致認(rèn)為;澄渚村文化資源豐富,這些寶貴的歷史文化資源亟待予以保護(hù)、梳理和挖掘。