□涂雨

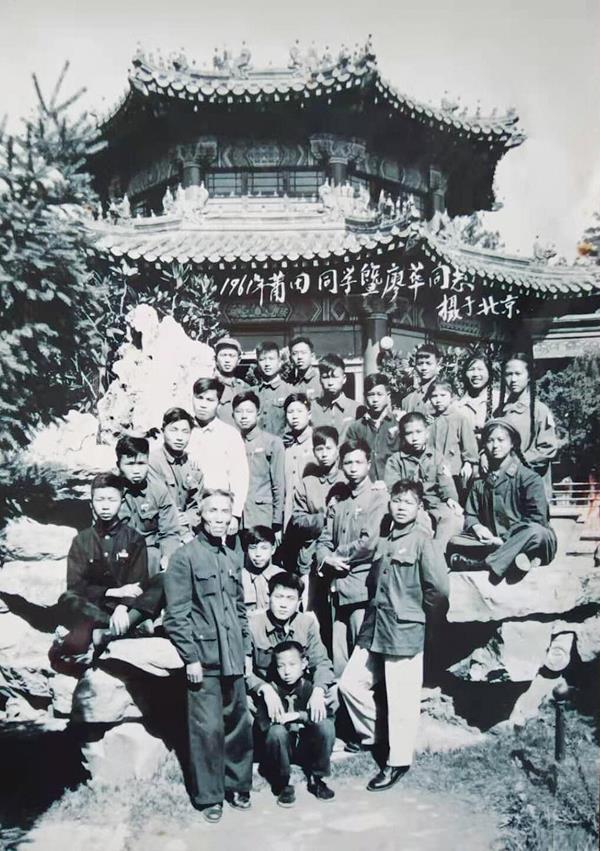

1961年,北京大學陳紹文等20多位在京莆田籍學生拜訪廖華。

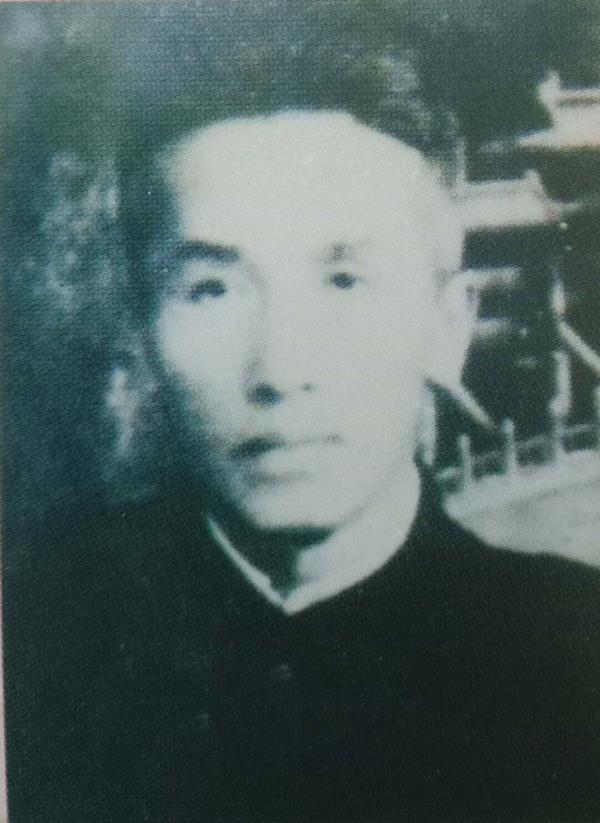

陳國柱(廖華),中共閩中第一個地方組織的創建者和領導者,其鐵骨錚錚的革命生涯為閩中人民所熟悉。其實,他還有親民如父母,如兄弟姐妹的似水柔情。

情系民眾

陳國柱出生于國難頻臨、社會動蕩的1898年,家住莆田常太里下垞村(今屬西天尾鎮),一個貧困的山區小村子里。父親早逝,家庭貧困。在苦日子里,他頑強攻下哲理中學、廈門大學、上海大夏大學的學業。底層艱辛的苦學生日子,為陳國柱愛民親民奠下思想基礎,當他走上革命道路以后,這種愛民親民的思想和行為,就升華成為一種自覺的政治覺悟。

他了解農民的疾苦,深知農民只有組織起來,與舊勢力斗爭到底,才能翻身得解放,革命才會成功。1926年2月,陳國柱剛一創建莆田黨團混合支部,就布置新發展的共青團員,利用周末放假回家鄉宣傳發動農民,他自己也經常深入莆田仙游農村宣傳發動農民,和農民交朋友,組織成立農村黨支部,成立鄉農民協會,1926年12月,沖破重重難關,親手籌備成立了莆田縣農民協會,1928年3月成立革命武裝隊伍,保衛人民的革命果實。他親赴廣東海陸豐參觀學習彭湃領導的農民運動的經驗。毛澤東同志1927年3月寫的《湖南農民運動考察報告》,對他是個極大的內心震撼,讓他更加明確開展農民運動的方向,堅定革命的信心。莆田縣農民運動風起云涌,基層農會發展到300多個,會員10多萬人。他1928年夏離開莆田后,農民運動繼續高漲,促成1930年12月9日建立外坑鄉蘇維埃政府,有了人民自己的政權。

1926年,哲理中學進步學生陳其揮在同陳國柱相處的過程中,多次看到他在宿舍里熱情而又誠懇地接待來自農村的普通農民,開始有點不理解。有一次問陳老師:“都說種田苦,農民沒地位,沒出息,您怎么會這么敬重農民?”陳國柱認真地說:“咱們吃的,穿的,都是農民種的,給的,是農民養活了咱們。咱們應該視農民等同自己的父母兄弟。干革命,就要依靠和團結廣大農民大眾,怎么能說農民沒出息呢?”陳國柱的諄諄教導對陳其揮觸動很大,他果然以老師為榜樣,回到原籍永春縣,發動農民運動,組織農民協會。20世紀80年代,陳其揮出任福建省致公黨主委后,他還對人深情提起當年恩師陳國柱的這一教誨。

1929年,陳國柱在上海一次工人斗爭會議上被捕,在獄中任秘密黨支部委員,繼續領導難友與敵斗爭,還寫詩云:“一雙竹筷鏤雕新,獄里齊敦同難人。每飯勿忘今日苦,還須奮斗為人民。”身雖陷囹圄,仍不忘民苦,還念念不忘為民奮斗的宗旨。

1950年4月,出任福建省人民政府委員兼教育廳副廳長的陳國柱,回到闊別22年的家鄉莆田,公事之余,盡量安排時間與老熟人會面。期間力促各級政府利用僑資,籌辦莆田江口平民醫院,為平民百姓提供醫療服務。還親自登門拜訪母校哲理中學前屆學兄,留日醫學博士,名醫生柯青(伯棠),恭請他加盟豎旗,打出招牌。1951年,江口平民醫院如愿創立。

“兄弟”深情

姚毓齡在《回憶陳國柱同志和我數十年的交情》一文中,詳細回顧了陳國柱與老百姓水乳交融的往事。

1914年,莆田江口人姚毓英、姚毓齡兄弟求學于莆田哲理中學,姚毓英與陳國柱為同班同學,過從甚密。陳國柱常到姚毓英父親姚德來住處,兩人談古論今,互相欣賞,便結為義父子。姚毓英、姚毓齡也順理成章與陳國柱結為義兄弟。1921年,陳國柱考進廈門大學,姚毓英、姚毓齡赴印尼謀生,他們知道陳國柱家庭經濟困難,分手時贈陳國柱銀圓100元。到印尼后,又繼續接濟陳國柱。陳國柱到上海大夏大學求學期間,姚德來也不斷給予資助。大恩大德,讓陳國柱感激不已。1926年,陳國柱回莆田建黨時,姚毓英、姚毓齡已從印尼回國,在莆城謀生,又相聚在一起,倍感親切。兩兄弟沒直接參加革命,但同情革命,陳國柱也十分信任他們。

陳國柱在莆田開展地下活動,經常出入姚德來住處(在黃石、店頭、東埔余等地教書、傳教、行醫)。1927年,陳國柱在仙游一帶組織抗捐運動,身份暴露,被追捕,逃避于莆田廣宮一帶,后轉入四亭、郊下,由姚毓齡連夜帶他前往埭頭到其父姚德來住處,聯系到船只和陪同人林文根前往廈門轉去上海。受此牽連,姚德來住處被多次搜查,財物受到損失,本人亦被懷疑,無法在莆城謀生,遂遷往莆禧西沙村岳父家居住,姚德來無有怨言。

1950年4月,陳國柱回莆田期間,特邀姚毓齡到城里會晤。闊別重逢,興奮不已,話長情深,殷殷垂詢先父、先兄身后及姚毓齡家庭情況。兄弟之情,不減往昔。后又多次找姚毓齡懇談,以革命道理勸勉姚毓齡。有一次還邀姚毓齡一同參加縣招待宴會。

危難真情

陳國柱廣泛深入農村,與農民交朋友,得到農民的真誠擁護,得力幫助。他先后在莆田仙游建黨,領導人民干革命。1927年4月8日晚上,陳國柱在城郊豐尾村談完工作后,準備回哲理鐘樓宿舍,特區委委員林嵩齡堅留不讓,說風聲一天比一天緊,這時回校極不安全。陳國柱與他吵著堅持要回校,但最終拗不過他,在村里住下。第二天天沒亮,報信人匆匆趕來,要陳國柱立刻躲避,說是昨晚馬秉彝(解放后被鎮壓)執行通緝令,帶領葉定國部隊一百余人闖進哲理中學,把鐘樓圍得密不透風,破門沖進陳國柱的住室抓他,撲了個空,搶走了縣農會印章、會旗,悻悻而去。從此,莆田黨組織的機關駐地遷離哲理鐘樓,轉移到農村,開展秘密活動。

陳國柱因指導哲理中學學生,詩歌讀寫愛好者陳禪心而結下深厚的師生情。兩人之間,還有過一段跨越28年之久的“藏詩”故事。1935年,身陷監獄的陳國柱,牽掛他在土地革命戰爭時期苦心創作的,藏在老家莆田縣常太里下垞村(下垞村今隸屬莆田市荔城區西天尾鎮)的一卷《滄州吟集》手稿,擔心被抄家。他千方百計秘密傳話老家親人,吩咐把《滄州吟集》手稿托交莆田城內東大路17號一位信得過的學生陳禪心代為保管。陳禪心心里明白,替一位正在服刑的中共黨員保管紅色詩集,那無疑是一個隨時可能招來災禍的“危險品”。但是,重情重義的陳禪心,毅然收下了這份特殊的“危險品”。1936年9月,怒看日本侵略者日益猖狂的侵華野蠻行徑,陳禪心積極響應孫中山先生“空軍救國”的遺召,告別新婚四個月的嬌妻,辭去小學教員公職,加入中國抗日空軍。臨走之前,他千思百慮,設計安排好藏匿恩師詩稿的辦法。人在部隊,公務之余,陳禪心以詩為劍,勤奮創作,出版了《抗倭集》《滄桑集》等抗日詩集,得到董必武、郭沫若、于右任等人的贊賞和推介,被譽為“中國抗日空軍詩人”。

陳禪心為陳國柱費盡心思保管著這份“危險品”。至1949年,擔心受怕躲過14年戰爭烽火的燎烤,他懸在心中的石頭終于落了地。他盼望恩師陳國柱早日返回莆田找他,好讓詩稿完璧歸趙。1964年9月,身居中央文史館辦公室主任兼國務院參事要職的陳國柱(廖華)回莆,終于來找陳禪心了。20日,在莆田公安人員的陪伴下,走進陳禪心東大路17號的家。兩位闊別40多年的師生重逢,在當時的情況下,五味雜陳,感慨萬千。說著說著就說到了詩,陳禪心一下子興奮起來了,說他現在還堅持寫詩。交談中,陳國柱了解到陳禪心當時全家7口人,單靠妻子每月32元的工資,供5個孩子上學和養家糊口。這日子要怎么過呢?陳國柱心里很不是滋味,勸他說:“作詩不能當飯吃,多想一點辦法先渡過一家人的生活難關。”陳國柱取走了念念不忘的《滄州吟集》手稿,深情掂量其中沉甸甸的分量——這是學生陳禪心冒著政治風險為他長期保管的孤本寶貝啊,他表示由衷的感謝!感謝之余,心情沉重——這一家子不容易啊!1993年,《滄州吟集》收進陳國柱的專著《碧血丹心》中,由上海學林出版社出版,了卻了陳國柱的遺愿。

趕考答卷

1951年,陳國柱(廖華)卸福建省人民政府委員兼教育廳副廳長任,奉命進京,任中央文史館辦公室主任兼政務院參事,1954年起任國務院參事。他牢記毛主席進京時的一段往事。1949年3月23日,中共中央離開西柏坡,毛澤東說了意味深長的話:“今天是進京趕考的日子……我們都希望考個好成績。”黨是如此,作為黨內一員,同樣如此。他身任京官,親民情懷不變。1956年,由陳國柱(廖華)牽頭,18位參事聯名向周恩來總理提交統戰工作意見,獲得黨中央和國務院的采納,當年國慶節,應邀登上天安門參加國慶觀禮。陳國柱經常走基層,了解城鄉民況民情,掌握第一手材料,認為只有這樣,才能準確分析問題,得出正確結論。他多次深入全國各地農村,了解到許多民情,形成書面材料上報。

他仍然念念不忘家鄉和家鄉的父老鄉親。多次給姚毓英、姚毓齡義兄弟去信,寄全家福照片,作詩贈曰:“供職神京事務紛,每憑春樹想暮云。梓鄉景物添新意,建設輝煌我早聞。”他總是熱情接待找他的家鄉人,這一點,在京讀書的家鄉青年學生感受最深。莆田二中1961年高中畢業考進北京大學的陳紹文,多年以后寫文章回憶說,在京讀書的莆田仙游學生,對在國務院工作,家鄉黨的創建人陳國柱(廖華)非常崇敬,常常一起談論他的革命事跡。終于有一天大家應約見到了他本人,聽他回憶過去,述說現在,展望未來,大家感受到,這位他們敬仰的來自家鄉的老革命,平易近人,和藹可親,沒有官腔,而他最關注的,就是民況民情。

對陳國柱(廖華)接觸更常,了解更深的莆田在京學生,要算1956年從莆田一中,1957年從莆田二中先后考進北京大學數力系的黃文灶、黃繩熙兩人。黃繩熙對筆者回憶說,廖華身材并不高大,甚至可以說有點偏矮偏瘦,但精神矍鑠,兩只眼睛炯炯有神,煥發出一位久經磨煉的革命者特有的活力與毅力。他樸素無華,平易近人,毫無架子,對莆田家鄉來的客人非常熱情,和他談話如拉家常。繩熙回憶說:“1961年前,我與文灶一個學期到廖華家二三次,或者三四次。”廖華不嫌我們打擾,總是熱情接待我們,對我們噓寒問暖,有時還吩咐夫人(大連人)煮餛飩給我們吃。他給我們講參事和文史館員里的種種人,包括溥儀。而讓他們久久難以忘懷的,還是廖華說到1939年5月,他調進新四軍江北指揮部,在總指揮張云逸(1955年授予大將軍銜)領導下工作,互認莆田鄉親的事。60年后,繩熙還為筆者回憶這段往事,讓筆者撰寫《大將原本莆田人》一文發表,實現他和黃文灶的夙愿:讓更多的莆田人知道,張云逸大將當年親口對廖華說,他也是莆田人。

共產黨員陳國柱(廖華)的革命生涯,是中國共產黨百年歷史長河里的一滴水,而這一滴水,則真實地折射出這個政黨一心為民,緊緊依靠人民群眾而不斷發展壯大的熠熠光輝。