□時報記者 吳芹芹

敬獻果品、宣讀祭文、上香祭拜……4月14日是農歷三月初三,為吳氏入閩始祖吳祭的誕辰,古定為祭祖日。當天上午,莊嚴肅穆的祭祖典禮在黃石鎮黃石社區的檀越吳祭公祠墓舉行,當天來自莆田、仙游、永春、德化、安溪、福清、廣東、浙江等地的近千名吳氏宗親,身穿祭服,佩戴紅綬帶,按照傳統的習俗,祭拜祖先,盡顯吳氏宗親對祖先的崇敬和孝心。大家匯聚在此思親憶舊、抒懷述志、相互砥礪。

莆田市吳祭文物保護中心執行理事長吳智珊表示:“祭祖不僅是對先人的仰慕,也是弘揚祖德遺風。我們不僅要加強對吳文化的研究,更好地教育后代;還要加強對文物的管理和保護,為文化產業的發展作出貢獻。”

據了解,吳祭,字孝先,系中華吳氏始祖泰伯第六十二世孫,約生于唐長慶四年(824)。據《中華吳氏大統宗譜》記載,吳祭原籍河南光州固始縣。唐會昌六年登進士第,宣宗大中年間再應漕舉,授浙江主事,調知工部屯田員外郎,僖宗乾符六年以原官兼觀察使。史記:“祭居官清廉,勤政為民。”卒于唐天祐四年(907),享年83歲。唐朝后期由盛轉衰。吳祭為避戰亂,攜家眷30余人前往福建建州(今建甌)、侯官(今閩侯),后又遷莆田北隅靈巖山,再徙居黃石。吳祭為最早入閩開發福建的先賢之一。定居莆陽后,率民開墾莆田的南洋,開溝挖渠,興修水利,撫民安民。吳祭出生中原望族,居莆陽后潛心辦學,廣設書院,教化鄉民。宋左丞相陳俊卿贊吳祭為:“大哉儒宗,百世仰止,粵從中州,居莆水南,……”。

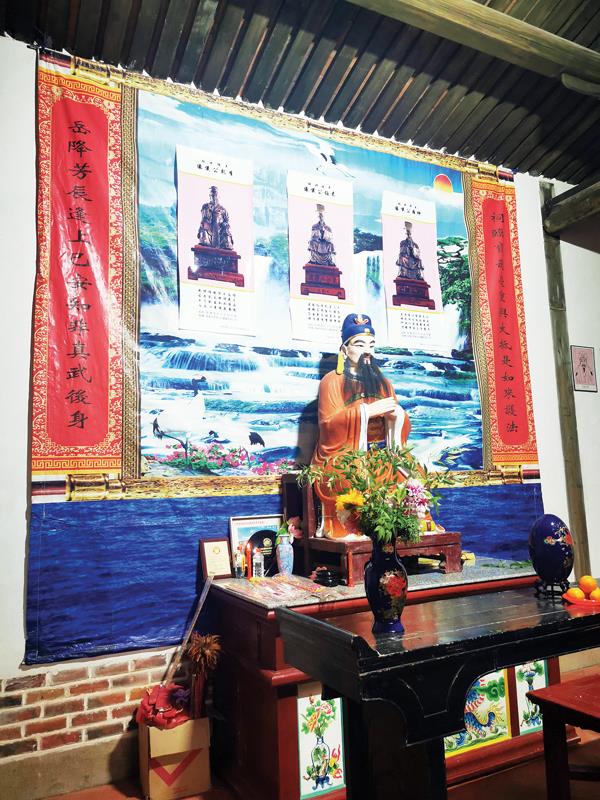

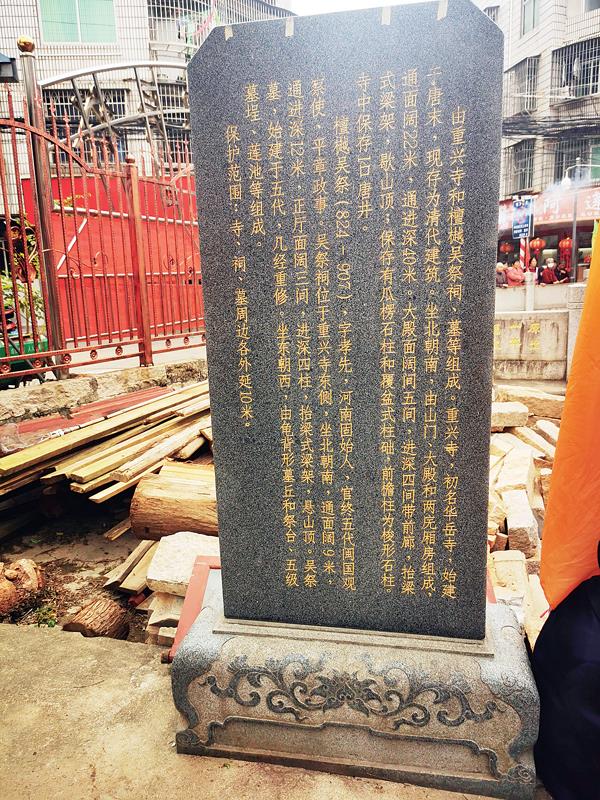

檀越吳祭公祠墓位于黃石鎮重興北街,始建于一千多年前,祠墓分別建于莆田十八叢林之一——重興寺內東和南側。吳祭墓前方仍保留有“半月池”。“半月池”是達官的象征,自唐至今,“半月池”的水都不曾斷過。據介紹,重興寺、吳祭祠、吳祭墓都建于唐代,從唐代至清代,都是由吳祭后裔供養僧侶,并由僧人負責看管,這才使得墓祠得到較好的保護。其間,經歷過多次重修,因此現今還有宋明清三代的建筑風格。吳公祠位于重興寺內東,經過重興寺才能進入吳公祠內。只見大門祠額上寫著“唐工部員外郎吳公祠”九個字,據說是宋代理學大師朱熹的手跡。據悉,在唐朝有個特別的規定,若建寺廟者,可在寺廟內建祠,在寺附近建墓,墓稱為功德墓,寺就叫做功德寺。

吳祭公既是入閩吳氏始祖,也是入粵吳氏始祖。廣東各地的肇基始祖如保玉、保金、保琛、光集、孟魁、安甫、鵬霄、廷瑜、粵川、烈叟、實翁、衍明……諸公均為祭公后裔。祭公祠是閩粵浙等省祭公后裔的共同祖祠。吳祭公有多位兄弟,他偕七位兄弟入莆(吳興公、吳瑞公、吳良公、吳曦公、吳璋公、吳發公、吳斌公),其中六位留居莆田稱為“入莆六祖”,祭公祠內掛有與祭公入閩的其它兄弟的儀像,同時祭祀。祭公祠也是祭公兄弟百萬后裔的共同祖祠。

祭公祠開派四海,精英輩出:一門五太守,五世聯纓,兄弟聯科,涌現了兩百多名進士,堪稱“進士家族”。還有宋代狀元吳叔告、明代國師吳大田、清代威略將軍吳英、新加坡總理吳作棟……而僅在臺灣,吳祭后裔達到60余萬人。臺灣同胞尊為“阿里山之神”的吳鳳,就是吳祭的第32代裔孫,臺灣至今還保留有“吳鳳祠”“吳鳳墓”“吳鳳鄉”。位于黃石鎮的吳祭墓祠于2011年被省文化廳定為涉臺文物,并于2013年被確認為省級文物保護單位。因年代久遠,吳祭祠再現老舊需要修繕,目前,吳祭文物保護中心已經開始對檀越吳祭公祠墓進行修繕。

一代儒宗百世仰止譽八閩,千秋偉業萬民稱頌傳五洲。吳祭的豐功偉績,后裔眾多榮耀,使海內外來吳祭墓(祠)瞻仰朝拜的日益增多,尋根問祖人員紛沓而來,特別是每年農歷三月初三,前來祭拜的吳祭后人更是接應不斷。

“小時候爺爺就告訴我們,我們的根在福建莆田,今天終于回來看看啦!”來自廣東茂名的宗親吳亮海激動地告訴記者:“我們先祖有廣闊的胸懷,以謙讓、仁和、開闊的美德培育我們。我們吳氏后裔們要繼承祖先的創業精神和修身齊家治國的美德。”