□朱仁良

東方欲曉

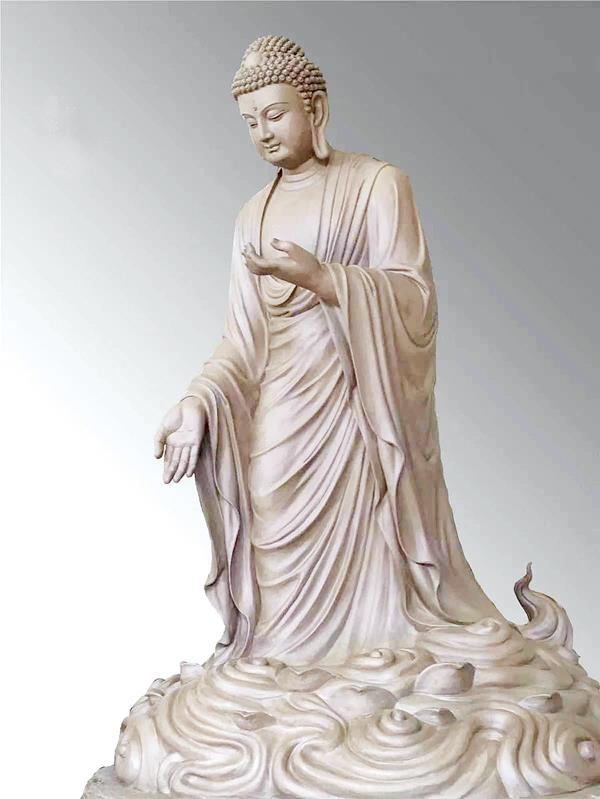

阿彌陀佛

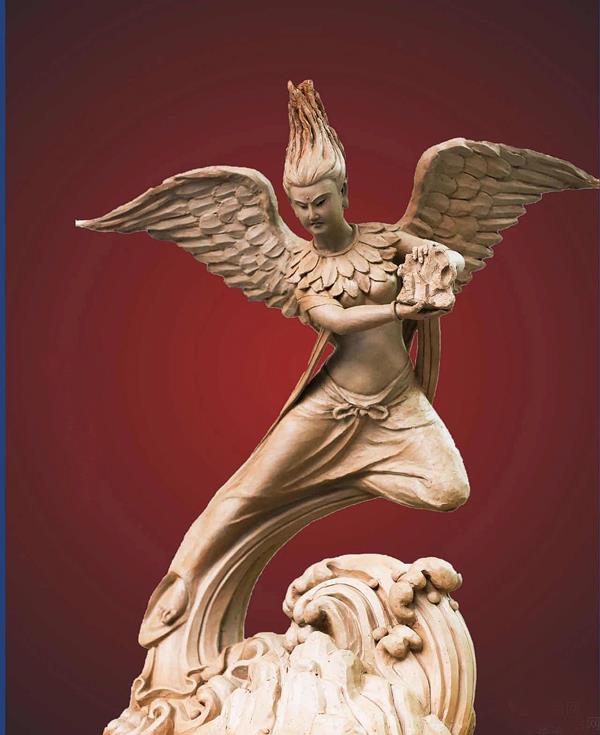

精衛填海

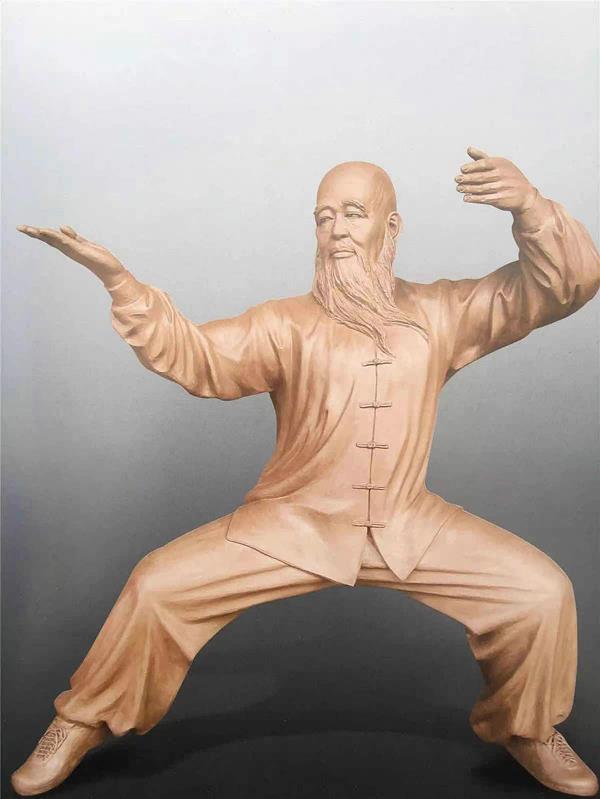

太極肖像

春暖花開時節,在荔城區黃石鎮,我再次見到了羅承齊,令人驚訝的是,近十年的歲月,似乎沒有在他的臉上留下痕跡。一如當年初識,好似他的一手雕藝,凝固了他的滄桑。

這些年,羅承齊堅持泥塑原創,實屬不易。恰如讀了宛陵先生的“老魚跳舞龜出泥,雌蛟怨泣雄鼉悲”一聯,始知宋詩原來也如此精彩。梅堯臣少即能詩,與歐陽修并稱“歐梅”。梅為詩主張寫實,所作力求平淡、含蓄,被譽為宋詩的“開山祖師”。羅承齊強調,自己“與泥有緣”。20世紀90年代初,羅承齊開始自學小型雕塑,后來又得到諸位工藝師悉心指教,打下了扎實的基礎。從始至終,他都遵循精益求精的匠心理念,默默地把泥塑這門藝術發揚光大。在泥塑的道路上,羅承齊孜孜不倦,刻苦勤奮。一團不起眼的泥巴,經過羅承齊的雙手拿捏、雕刻,便成為了一件件有生命力的藝術品。

泥塑起源新石器時期,是我國雕塑中的主要類型,它以泥土為原料,以人物造型為主,或素或彩,以手工捏制成形,發展到漢代已成為重要的藝術品種。興盛于唐宋,元代之后,歷經明、清、民國,泥塑藝術品在社會上仍然流傳不衰,近現代開始以商品出售。

天津“泥人張”擅長彩塑,莆田泥雕基于木雕石雕行業的發展需要,通常以歷史、宗教人物像、當代偉人像為塑造對象。“首先自己的修養才是表達方式的重要手段!”羅承齊講。

原創不易,一直堅持原創更難。坐在羅承齊對面,乍一看,你會以為到了藏書大家的書房。大有“汗牛千卷是,注我六經誰”的氣勢。崇尚道法自然,開創綠豆青石“自然隨形雕”技藝的福建省工藝美術大師朱伯英提到:“羅師傅一直都在做泥塑,年輕一代的要多跟他學習。”

他師承國內觀音造像圣手——陳金泉老師(海南108米三面觀音塑造者)。羅承齊擅長塑造人物肖像、寺廟大小型佛神造像,在仿古建筑設計修繕工程中,繪畫、書法、雕刻等藝術手法輪番交替應用,得心應手。他從事雕塑藝術以來,雕塑藝術作品榮獲國家級金獎13項,特別金獎3項,并有多篇論文刊發在《雕塑》等刊物上。其木雕作品《證得羅漢》被中國工藝美術館永久收藏。

為了讓泥雕作品更加完美,他下了不少功夫,每一個環節都傾注了他的心力。一塊塊泥巴,在他的巧手下,換了模樣,栩栩如生。他的人物作品,像是有血有肉似的,具有各自鮮明的性格。泥塑創作最難的當是表情和動作,所以他在下刀之前,都要特別謹慎,事前更是得做足功課和準備,比如查閱大量書籍,以達到人物作品的“純”“真”狀態。

“潮中戲,泥上立。咸淡不移,浪里君且覓。”結束訪問后,我想到了自己幾年前創作的小詞《曰蒲》,與堅持原創的捏泥人共勉。

這些年,他秉持對藝術的無限追求,精益求精,創作水平不斷提升。2004年,他被邀到山西長治八仙湖為5米太上老君造像。羅承齊,現為中國傳統工藝美術大師、福建省工藝美術大師。他憑著自己對工藝美術的理解和感悟,致力于從事雕塑藝術研究、創作長達三十多年。

把泥土“塑成”藝術,這是羅承齊一生要做的事。