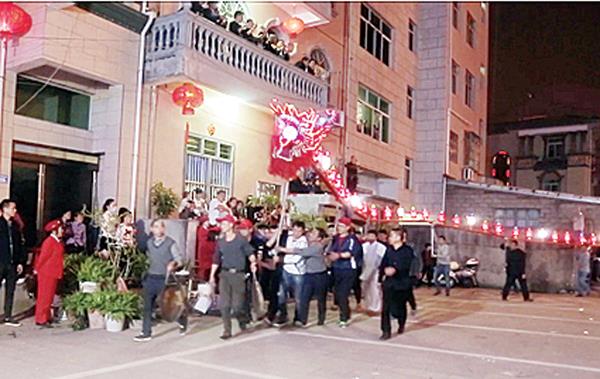

榜頭泉山萬(wàn)人板凳龍圈燈

正月十三

榜頭鎮(zhèn)泉山村

泉山村板凳龍圈燈

相傳源于明代抗倭之戰(zhàn)

村民在板凳上裝多盞燈制造人多假象用以迷惑敵人

后來

這一做法逐漸演變成

元宵圈燈習(xí)俗

板凳龍圈燈

每戶一橋(板凳)

每橋3米多長(zhǎng)

裝四盞燈

由青壯年男性手執(zhí)肩扛

依次排好

組成燈的長(zhǎng)龍

在龍頭燈的引領(lǐng)下

抬燈巡游

行走于村舍阡陌之間

繞境一圈

花燈寫有姓氏

融合繪畫、書法、剪紙、竹編等

多種藝術(shù)元素

近400多橋共同圈燈

長(zhǎng)度近1.5公里

圈燈”盤龍“時(shí)

龍頭領(lǐng)先

龍身龍尾緊相隨

由緩至急

按照順時(shí)針方向盤旋

動(dòng)靜結(jié)合

首尾呼應(yīng)

把元宵推向高潮

特色美食

皮韌餡甜

香甜可口

赤餅

特色產(chǎn)業(yè)

中國(guó)古典工藝博覽城 蔡昊/攝

博覽城

采用“大明宮·九宮格”布局

大氣磅礴

金碧輝煌

是一個(gè)集

紅木交易、展覽會(huì)議

行政商務(wù)、旅游娛樂

于一體的高端紅木專業(yè)市場(chǎng)

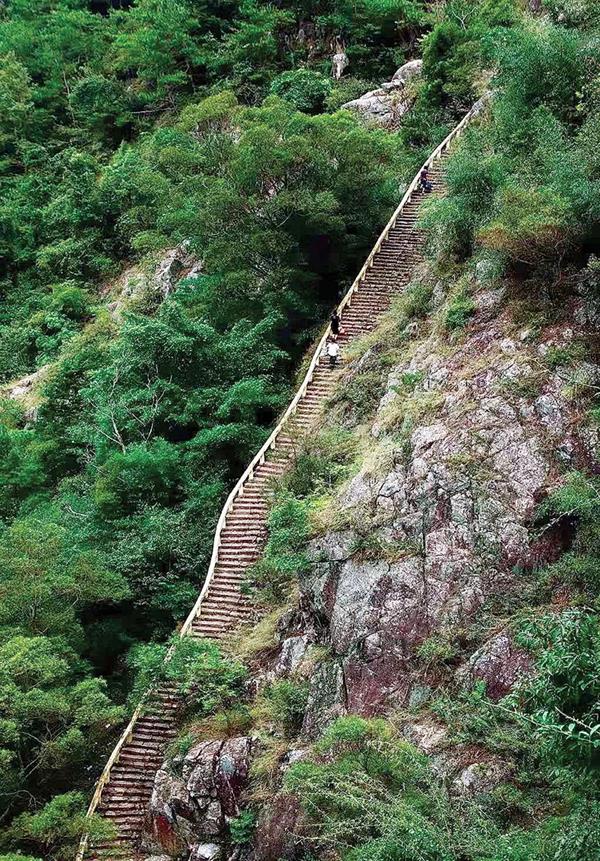

周邊景點(diǎn)·天馬山

張穎/攝

黃淑萍/攝

天馬山巍峨雄峻

氣勢(shì)磅礴

似天馬行空

因此得名

天馬山有天馬、鰲柱、雙兔

海日、天梯等五峰

峰峰蒼翠欲滴,宛如綠屏

沿“天梯”拾級(jí)攀援

如上青天

楓亭萬(wàn)人大游燈

正月十五

楓亭鎮(zhèn)

蜈蚣燈

楓亭游燈習(xí)俗

迄今已有900多年的歷史

是國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)

相傳宋代宣和末年

宰相蔡京之子蔡攸榮歸故里

把京城時(shí)興的彩燈表演帶回楓亭

后與當(dāng)?shù)氐脑螣羧跒橐惑w

形成了獨(dú)樹一幟的楓亭游燈習(xí)俗

以白蘿卜雕刻成的“菜頭燈”

全國(guó)獨(dú)有,蜚聲海外

那時(shí)窮苦人家無力置辦花燈

遂用白蘿卜刻成各種花樣

用豬油做燈油

制成獨(dú)特的“菜頭燈”

寓意好彩頭

每年正月十三至十七

霞橋、霞街、蘭友、學(xué)士

及下街北門等地

相繼舉行游燈和踩街表演

車鼓隊(duì)、十音八樂隊(duì)、女子腰鼓隊(duì)

燈架隊(duì)等穿插表演

菜頭燈、蜈蚣燈

松樹燈、戲彩架燈等

陣容十分壯觀

游燈踩街隊(duì)伍繞境三公里

萬(wàn)人齊聚,盛況空前

周邊景點(diǎn)·蔡襄紀(jì)念館

蔡襄(1012-1067),北宋名臣

著名的書法家、文學(xué)家、茶學(xué)家

紀(jì)念館收藏和陳列蔡襄的

文物遺作、書簡(jiǎn)、字貼

還有各種版本的蔡氏族譜

及300多幅名家書畫

蔡襄紀(jì)念館

塔斗山公園

楓亭千年老街

城廂南門擺棕轎

正月十五

鳳凰山街道南門社區(qū)

郭勁瑜/攝

顧俊靜/攝

馬金焰/攝

擺棕轎民俗活動(dòng)

是古代以火為主題

開展的祈福避災(zāi)儀式

南門擺棕轎

在莆田規(guī)摸最大

正月十五

南門6個(gè)里社

40多支棕轎隊(duì)同時(shí)上場(chǎng)

每座棕轎頂部覆上棕櫚

標(biāo)記不同姓氏

轎里或敬奉神像

或貼上神符

象征神明

隨著時(shí)緊時(shí)緩的鑼鼓聲

青壯年抬著棕轎

在跑步中不停轉(zhuǎn)動(dòng)手中的棕轎

直到百擔(dān)干柴燒完為止

人們圍在燃燒的篝火前

隨著擺轎節(jié)奏吶喊助興

表達(dá)迎祥納福的

美好愿望

周邊景點(diǎn)·木蘭陂

全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位

周邊景點(diǎn)·廣化寺

南山廣化寺 蔡昊/攝

周邊景點(diǎn)·鐘潭景區(qū)

鐘潭之美

以瀑布著稱

水流自30多米高的懸崖

飛瀉直下,注入深潭

形成著名的“鐘潭飛瀑”

(轉(zhuǎn)自《莆田文旅》 整理/劉愛紅)