□時報記者 凌明信 通訊員 黃毅 鄭林倩

閩中工農(nóng)游擊隊外坑駐地舊址正大門 攝影/凌明信

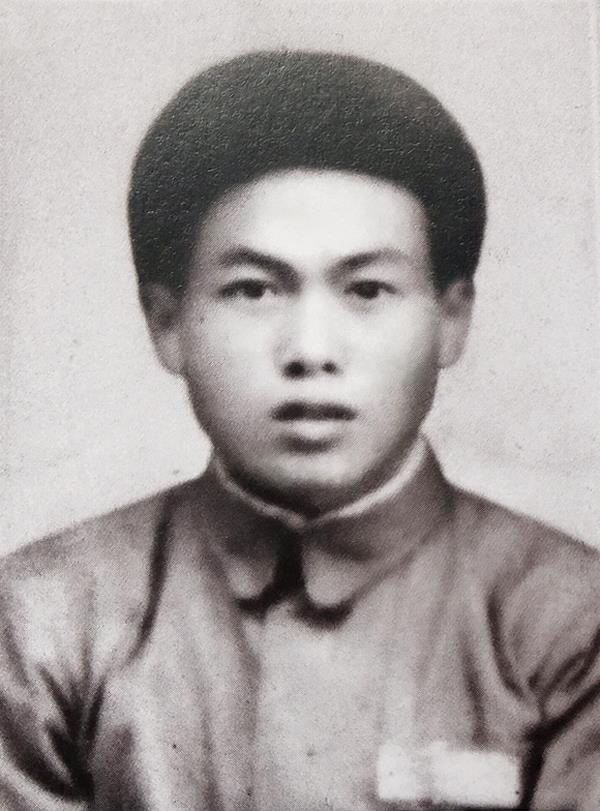

鄭金照像 據(jù)《閩中革命史畫冊》

閩中工農(nóng)游擊隊外坑駐地舊址外觀 攝影/凌明信

閩中工農(nóng)游擊隊外坑駐地舊址前參天小葉榕 攝影/凌明信

閩中游擊區(qū)革命紀念館內(nèi)閩中工農(nóng)游擊隊第二支隊隊旗 攝影/鄭林倩

位于常太鎮(zhèn)常太村的鄭金照故居 攝影/黃毅

在閩中三年游擊戰(zhàn)爭中,外坑、金竹坑、漈川這三個基點村,構(gòu)成了三足鼎立的革命火爐。

閩中工農(nóng)游擊隊外坑駐地舊址,位于莆田市城廂區(qū)常太鎮(zhèn)渡里村畬角里自然村。提及這個舊址,就不得不回憶起一位革命烈士:鄭金照。因為,他的生命和舊址早已融合一體,他是舊址的象征。

鄭金照,1926年考入福建省立莆田高級中學,在校期間參加了黨領(lǐng)導的反帝大同盟組織,1929年加入中國社會主義青年團,同年10月轉(zhuǎn)入中共黨員。是年9月中旬,中共莆田縣委決定成立莆田各界反帝援助林案委員會,組織開展反帝愛國斗爭,鄭金照作為五個成員之一,與郭壽鑾等帶領(lǐng)學生、工人和農(nóng)民登上英商泰利公司的“駕鰲”輪,揪出買辦分子進行游街示眾,并搗毀設在涵江宮下街的國民黨特種消費局和勾結(jié)英商的陳湖泉豆餅行,政治影響很大,受到中共福建省委的通報表揚。

1930年3月,鄭金照在他的母校省立莆高領(lǐng)導學生開展聲援印度和朝鮮獨立運動,國民黨反動派當局對這一運動加以鎮(zhèn)壓,悍然下令逮捕并槍殺了莆田學生會領(lǐng)導人陳文奮、林春暉,校方也蠻橫地將鄭金照等10多位學生開除。此后,鄭金照奉命轉(zhuǎn)入地下革命斗爭,不久,被任命為中共莆田城區(qū)區(qū)委負責人。1932年9月,隨著革命形勢的發(fā)展,縣委決定擴大莆田工農(nóng)紅軍游擊隊,任命鄭金照為隊長,1933年10月,改為中共莆田縣常太區(qū)委書記。鄭金照回到常太動員各村農(nóng)會發(fā)動農(nóng)民開展抗租斗爭,并取得抗租斗爭的勝利,使常太地區(qū)成為當時“莆田縣在農(nóng)村工作的三個中心區(qū)域之一”。同時,他深入外坑等村在農(nóng)民中傳播革命思想,培養(yǎng)革命積極分子,在外坑大厝、畬角里、竹門發(fā)展了陳文通、雷金桐、華金雀等參加革命隊伍,為開辟閩中游擊區(qū)打下基礎(chǔ)。

1934年9月,中共莆田中心縣委在靈川西厝村重建,鄭金照被推選為莆田中心縣委委員。隨即,縣委決定到國民黨統(tǒng)治勢力比較薄弱的常太山區(qū)發(fā)展新的活動據(jù)點。同年10月,鄭金照、陳建新、翁鴻鏜等奉命到常太開辟新區(qū)。當獲悉外坑有位原民軍營長的兒子雷光熙擁有槍支欲報父仇時,便以探親訪友為名到外坑畬角里雷金桐家,一起動員其堂弟雷光熙參加革命隊伍。雷光熙接受動員后,毅然獻出家里所藏的槍支彈藥并參加革命,包括3挺輕機槍、9支步槍、1支駁殼槍及子彈、手榴彈數(shù)箱。黨組織利用這些武器,在常太建立一支20多人的游擊武裝,從而開辟了常太第一塊游擊根據(jù)地。外坑從此成為閩中黨組織和游擊隊的主要駐地。這里地處偏僻,群眾基礎(chǔ)好,是閩中三年游擊戰(zhàn)爭時期莆仙邊游擊根據(jù)地的三個基點村之一,游擊隊可以在村里公開活動,并以此為據(jù)點,頻頻出擊,打土豪、殺惡霸,發(fā)動群眾開展抗租抗稅斗爭,并取得一系列游擊戰(zhàn)果,游擊區(qū)逐漸擴展到莆田廣業(yè)和仙游興太山區(qū)。1934年12月,鄭金照同潘濤一起率游擊隊骨干30多人,化裝襲擊了常太楓葉塘的鎮(zhèn)公所常備隊,繳獲槍支20多支,取得閩中三年游擊戰(zhàn)爭的第一次勝利。

1935年5月,中共閩中特委成立。特委決定把福清和莆田兩支游擊隊統(tǒng)一改編為閩中工農(nóng)游擊隊第一支隊和第二支隊,鄭金照為第二支隊支隊長,在常太地區(qū)深入發(fā)動農(nóng)民開展抗捐、抗糧斗爭,使常太根據(jù)地不斷鞏固和擴大。

閩中工農(nóng)游擊隊在常太的游擊斗爭引起國民黨地方當局的震驚,多次派兵“清剿”外坑、金竹坑、漈川等革命基點村。鄭金照、雷光熙率領(lǐng)第二支隊沉著應戰(zhàn),一次又一次擊退敵人的進攻。由于有常太赤衛(wèi)隊提供情報,使游擊隊及時撤到山上隱蔽,利用深山老林與敵人周旋。國民黨軍無奈興嘆:“奈山深林密,此剿彼竄……鄉(xiāng)民們似完全匪化。”

1936年4月,國民黨又組織500多人分四路“兜剿”游擊隊駐地,妄圖一舉消滅游擊隊。游擊隊在群眾的幫助下與敵人激戰(zhàn),后因天色漸晚,國民黨軍不敢戀戰(zhàn),慌忙撤退。此后,國民黨軍改“清剿”為“駐剿”,常駐楓葉塘和渡口一帶,封鎖常太根據(jù)地的出口,企圖把第二支隊困在山中;并時常到外坑、金竹坑、漈川等革命基點村騷擾搶掠,群眾深受其害。為了打破被動局面,鄭金照帶領(lǐng)10多個勇敢善戰(zhàn)的游擊隊員,跳出敵人的包圍圈,到他熟悉的沿海地區(qū),襲擊了駐笏石丙店宮的國民黨自衛(wèi)隊,并喊話敦促敵人迅速投降。正當宮內(nèi)的國民黨士兵往窗外扔槍支時,一顆子彈從窗內(nèi)射出,警衛(wèi)員郭文富迅速跨到鄭金照身前掩護。鄭金照剛要舉槍反擊,又一顆子彈擊中了他的胸膛,他和郭文富壯烈犧牲!

1936年7月,國民黨軍再次組織700多人,由常太壯丁隊帶路,從莆仙兩面夾攻莆仙邊游擊根據(jù)地,采用“清鄉(xiāng)”方式進行“清剿”,并在外坑安營扎寨,鐵心“剿滅”游擊隊。游擊隊和群眾被困山上,住草寮、窯洞,靠野菜充饑。為擺脫困境,中共閩中特委在外坑陳文通家召開會議,部署撤退事宜,決定閩中工農(nóng)游擊隊帶領(lǐng)無親可投的基點村群眾轉(zhuǎn)移到常太北面廣業(yè)區(qū)的白沙、莊邊一帶隱蔽,開辟新的根據(jù)地。于是,閩中工農(nóng)游擊隊主動撤出外坑等基點村。

閩中工農(nóng)游擊隊外坑駐地舊址位于渡里村北部,西北靠仙游縣游洋鎮(zhèn)松坪洋,東面與常太侯山村及霞山村相連,西北側(cè)毗金川村,面積約333.33公頃。中共莆田市委黨史研究室于2011年12月給予立碑保護。

舊址四周群山巍巍,舊址門前,幾棵擁有400年樹齡的參天古樹小葉榕,它們見證了閩中三年游擊戰(zhàn)爭的烽火,也見證了當年紅軍的浴血奮戰(zhàn)。