□盧瑞棣

大尖山

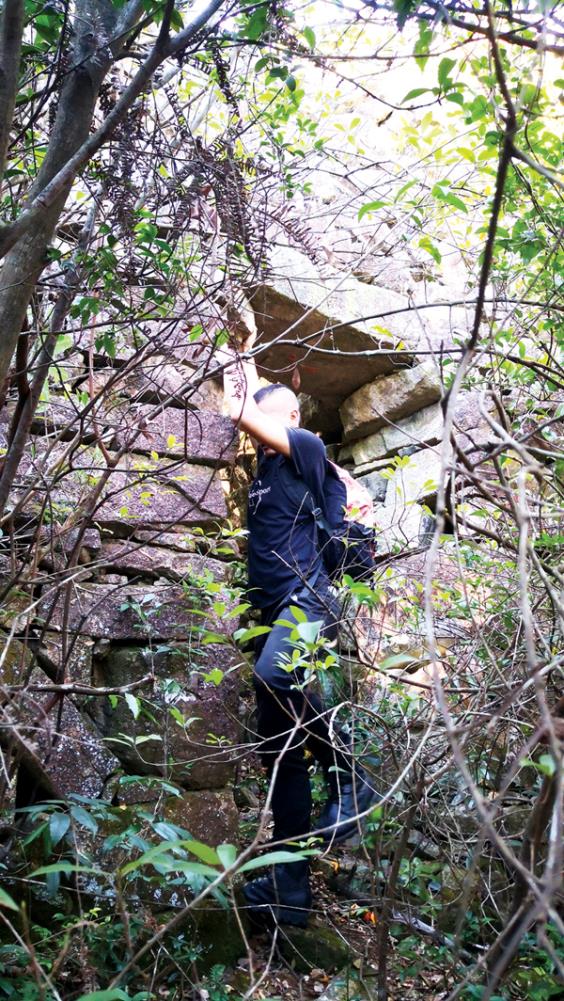

石砌的寨門

雷打石

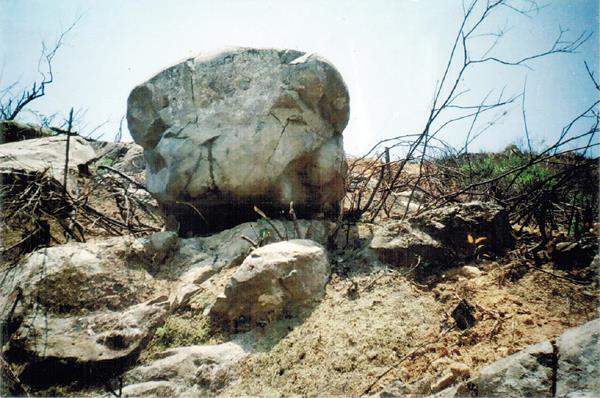

石船

蟬頭

耙牙石

鳥嘴

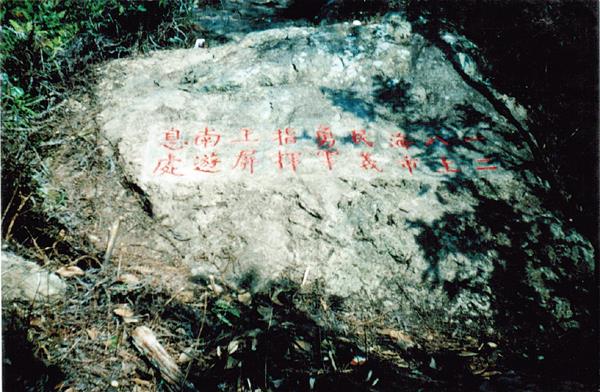

抗日愛國志士王屏南字刻

抗日愛國志士王屏南字刻

一座名不見經傳的大尖山,因了向莆鐵路大尖山隧道而名聞四方。

大尖山位于北洋平原北邊,跨萩蘆鎮洪南村、雙亭村、東張村和梧塘鎮的沁后村。從地理方位上看,東側屬于雙亭村和洪南村,正面屬東張村,西側則屬沁后村,北面則幾村共有。

太平陂是大尖山的一顆明珠,位于大尖山崇聯村地段的蓮花石下,陂的另一頭在崇福村。1057年,即北宋嘉佑二年,知軍劉諤始建,170年后的宋紹定年間,知軍曾用虎重修,太平陂一度改名曾公陂。

太平陂是滾水壩型制,全部用大溪石壘砌而成。壩長92米,高3.2米,壩頂寬4米。壩成之后,又鑿石開渠。在約五里長的堅硬崖岸上,鑿開堅石,形成3米寬、2米深的渠道,這在古代當是一件艱難的事情。

涵江地區的發展,離不開太平陂的巨大貢獻。太平陂在歷史上也稱作太和陂,鑒于它的重大貢獻,人們在距太平陂20里外的楓嶺,建立了紀念劉諤、曾用虎、何玉等人的五公祠。

該山洪南村的稱其為洪度山,山的坡度較緩,有洪度寨一座,坍塌較厲害。雙亭村的山上,有一條石蹬道,起點在一條小溪上,是一座青石板小橋,由三塊長4米、寬0.27米、厚0.12米的青石板構成。由山腳用石片鋪起,寬約0.8米,一直通到山頂處。全長約五華里,是村里往日開山割山草、砍松枝用的。蹬道還可延伸到崇聯村南坪。現在,石蹬道下部遭到征用,改變了面貌;而上部,由于上山的人日漸稀少,也長滿山草,難以通行。石蹬道的中間,是一個小自然村,叫北埕村。

北埕村的旮旯里,遺留一個青石槽。石槽是綠豆青一類的石材,長1.4米、寬0.75米、高0.5米,槽壁厚為0.1米。上有石刻文字,大多模糊不清,只有“女弟子”三個字較為清晰。據傳,北埕山附近,曾有尼姑庵,后毀。此槽有一定的考古價值。

北埕的后山,有一處叫石厝坑的地方。有一塊巨石,約20多平方米,從山上滾下,恰好卡在山澗上,形成一個石洞,故稱為石厝澗或石厝坑。解放前,村里人逃壯丁,曾躲在澗中。

東張村和雙亭村的山界是一條小溪澗,溪澗從山腳向上延伸約五華里,澗底寬約四米,兩邊是懸崖峭壁,崢嶸險峻,高約十幾米。溪澗頂部,有一片石壁,高約二十余米,斜傾70度。春夏時分,恰逢雨季,水流而下,形成一道瀑布,嘩嘩而響,振振有聲。而秋冬枯水之時,澗水細若白絲帶,淙淙而鳴,如泣如訴。

大尖山的正面屬于東張村。

如果從東面登攀大尖山的主峰,走到半山腰,陡峭山路旁,有一塊不大的石頭,因為它酷似蟬頭,所以村民們昵稱它“蟬頭”。“蟬頭”長約2.2米,寬1.2米,厚約1.3米。

沿著山路繼續往上爬,就來到大頂坑,它是大尖山的一個山頭。大頂坑有兩處高低排列的石頭。東面的一處,位置低些,其石兀立,高7米,頂端有一尖角突出,長約0.7米,極像鳥的嘴巴,叫“鳥嘴”。西面的一處,厚約4米,遍布碎石和石片。據老人說是在很久遠的年代,雷擊炸了圓筒狀的石頭。這里的石頭,就叫“雷打石”。

爬到大頂坑的山頂,大尖山的主峰就近在眉睫了。主峰頂上有一個石寨,叫尖山寨。在通往主峰的路邊,臥著一塊石頭,長約5米,寬約2米,厚約2米,中間凹進,可以盛雨水。因為它狀如小船,故名曰“石船”。

尖山寨有石筑的圍墻,高3米,寬1米,長約200米。還有一個石砌的寨門,高約2.3米,寬約1.5米,至今保存完好。上世紀80年代末、90年代初,我市對南少林寺展開大規模的發掘和論證,據有關資料考證,大尖山曾是南少林寺的烽火臺,為給南少林寺示警,因而在這里筑寨。方圓五六里內,都習慣叫尖山寨。林山與尖山寨遙遙相望。在南少林寺考證中,除了發現尖山寨外,又相繼發現了洪南山上的洪度寨,梅洋山上的梅洋寨,楓山村的蘇岐寨,龍東村的將軍寨。這些山寨都是用石砌成的,工程量大。

大尖山極頂上,并排聳立兩塊大石。左邊的一塊高約10米,寬約5米,厚約4米;右邊的一塊高約12米,寬約7米,厚約4米;再右邊還有一塊臥在地下,約4米長,寬約4米,因地勢較高,厚約3米。兩塊石頭,好像二個小孩站立著,通常叫它們“孩兒石”。它們組成尖山寨的天然圍墻。不遠處,斜躺一塊大石,長約5米,寬約3米,厚約1米左右。這巨石就叫“石棺”。大尖山的半山腰也有一塊巨石,叫“雞母石”。這五塊石頭應該是同一塊的,風化和雷擊使它們一分為五。“石棺”應是被雷擊炸飛的,“雞母石”也如是。“孩兒石”的頂部,大抵平坦,完整地保留一個石臼,直徑0.3米,深0.14米,應該是守寨人用來舂米的。與石臼相隔不遠,有一塊石頭,平坦如砥,向西立著,上刻“沁后”二字。

由西邊下山,下到半山處,可以望見一塊石頭,較小,但狀如和尚帽,所以被叫“和尚帽”。

“和尚帽”之下,有一堆大石,面積約50平方米,此處就是鼎鼎有名的“耙牙石”。“耙牙石”的結構較復雜,多層次。從正面看,底寬約13米,由三組石頭構成。東面的由兩塊大石頭上下堆疊著,中間有一塊大石,西邊排著一塊巨石。它們的排列,組成一個堅固的堡壘。石堆的底部有一個平臺,平臺的后背,是一塊石頭,很平直。走近一看,石面由東向西,豎排刻著:南無阿彌陀佛 千年石今日大囗 嘉靖四年乙酉吉日 萬歷庚戌鳳林宮七境重修 順治十三年鳳林宮七境重囗 康熙壬午年重囗。

“耙牙石”上有多處層面,上面分布著石眼。這里有一個傳說,說是大尖山山神和壺公山山神在空中大戰,壺公山神戰勝,把鐵齒耙丟下,鐵齒嵌進石頭,留下了齒穴。有好事的神仙前來助戰,運土來想把尖山堆高起來,失手把三土箕土丟下,致使大尖山前的田洋上冒起三座小山,即現在的西天尾鎮的三山。最后一土箕的土沒全部倒凈,又順手一拍,剩下的土掉下來,就成了一座小山。所以三山往西的那座山,旁邊又附著一座小山,就是現在譽滿四方的美麗鄉村后黃村,還有碗洋村。

關于耙齒石的傳說,沁后村又有一種說法。相傳蔡師公有一天正在田里耙田,忽見怪物從他身旁一閃而過,直上尖山。他連牛帶耙,長驅上山,在后追趕。怪物鉆入石中,他就以耙力扎巨石。而今仍植石中的耙齒,推之能動而不可拔起。至今,“耙齒石”上的齒穴尚存,實際上,這些齒穴,是開山的石眼。

“耙牙石”下方,有一間石厝。一塊約5平方米的大石伸出地表,右邊被一塊石頭頂住。先民們在左邊砌起石墻,就成了石厝。

石厝的右邊是一片梯田。梯田邊坡的石埂,都是采用山石干砌的,有的高達3米,簡直是90度的垂直。

再往下,就是笏石山,笏石山也是大尖山的一個山頭。山上有一塊石頭,高約7米,寬和厚約3米,向天豎立,其狀如笏,所以叫笏石,又叫企石。

二尖在大尖山的底部,笏石山的左邊,下山的路必經二尖。路旁平躺一塊巨石,烏龜背,成橢圓形,長約10米,寬約6米,厚約6米,面積約60平方米。因它如母雞孵卵,所以叫“雞母石”。“雞母石”的頂部很平坦,放牧者、伐薪者可以到上面休息。關于“雞母石”,還有多種名稱,如叫“竹籃石”,因其狀如民間使用的竹籃。也有叫“頂山石”,因在它的頂部。“頂山石”與“竹籃石”又是諧音,另一種叫法叫“陳山石”,說是陳家的山。“陳山石”與上述二名諧音。

“雞母石”的來歷如何?為什么在半山中會出現一個獨立的巨石。從大尖山極頂的“孩兒石”和“石棺”上探研,極有可能此石是經雷擊而崩落而來的。若把“石棺”和“雞母石”安放在“孩兒石”的頂部,大體是吻合的。

沿“雞母石”下山,路旁的山坡,村里稱山垅坪,靜靜地臥著蒼龍廟。廟頂中脊石梁,刻著楷書:“民國二十一年(1932)歲次壬申仲春谷旦東山重修”。廟中后壁正中,立著一塊青石碑,上刻著楷書“庫司大王”四個大字,字跡蒼勁雄渾。蒼龍廟下面的山脊狹長如同龍身,有人在石頭上刻下“東山龍脈”四個字。上面的山身,彎曲如同龍頭。整個山勢好像蒼龍上飛,故名蒼龍廟。庫司大王即是蒼龍廟的大神。

庫司大王是尖山寨義軍中的一個軍需官。他在軍中財務管理分明,秋毫不犯,在東張村一帶采購物品,從不欺詐。他又樂善好施,扶危濟困,送錢送糧送衣給一個孤寡老婦。有一次,軍需官挑著滿滿的物品,緩緩登山。他忽有不適,不省人事,死在山垅坪。

孤寡老太婆聞訊,異常悲痛。她搬起了幾塊石頭堆起,常來這里插香紀念。村里的人不斷來到這里焚香,表達崇敬和懷念之情。再后來,這里修了小廟,立了“庫司大王”的石碑。

外渡渠道就在蒼龍廟的下方,它全長32.5公里。1971年12月,莆田縣人民自帶干糧和工具,冒著寒風,戰天斗地,至次年7月1日即全線通水了。從外渡壩頭到沁后水庫壩頭,屬于大尖山的地段,約10公里。貧苦的農民兄弟姐妹,在渠道上一不怕苦、二不怕死,開挖出無數的石頭。那些石頭,堅硬無比。它是渠道的好基底,但開挖起來,卻是困難重重。農民弟兄們,硬是用鋼釬、鐵鎬挖掘。有一次,在雙亭段,還放了一門大炮,裝藥量達90公斤。

2008年5月1日,向莆鐵路大尖山隧道開掘。隧道就位于渠道下方,全長6.5公里,巖層系青綠的石層。隧道高約9米,直徑10米。整條隧道呈圓柱體,總體積約50萬立方米。大尖山隧道于2010年5月1日全線貫穿,歷時二年整。

值得一提的是,在大尖山半山腰的大侖山上,有二塊石頭,一塊石頭背面刻著“江天一色”,外面刻著“心物自然”;另一塊石頭嵌進土中,上刻“一二八上海市民義勇軍指揮王屏南逝息處”。這是上海市民抗日義勇軍大隊長、抗日愛國志士王屏南于淞滬抗戰后回莆寓居時刻寫的。王屏南,涵江區萩蘆鎮東張村人。旅居上海期間,曾組織義勇軍配合十九路軍在寶山阻擊日軍登陸,為十九路軍解除了后顧之憂,受到十九路軍軍長蔡廷鍇的表彰。站在此處,可望到遼闊的莆陽大地和煙波浩渺的大海。“江天一色”“心物自然”,表現了作為抗日愛國志士的王屏南的廣博胸襟和崇高的情操。

大尖山的西側屬于沁后村,西側的山麓,流淌著一條大澗溪。這條大澗溪是大尖山和紫霄山(部分面積屬沁后村)的天然分界線,溪中分布著無數的石頭,大小不一。大澗溪的右側,分布著懸崖峭壁,令人觸目驚心。

有一個景點,名曰:“龍潭喉”,全是石頭構成。清代的《莆田縣志》中有專門的記載,說它“兼有智泉、鐘潭之勝,而幽深、瑩潔、險絕過之”。還云石上有無名氏詩:“紫霄下五里,勝絕有浮山。仄水分蒼玉,欹崖積紫斑。士人多不辨,木客詎能攀?欲買漁舟隱,其如身未閑。”“龍潭喉”的巖石約6米高,5米寬。其中間一道呈“<”型的裂縫,1米多寬。從遠處看,此縫既像一線天,又像一個喉嚨。溪水從喉嚨口的深處流出,形成一道瀑布,直泄下方深潭。奇特的景點“龍潭喉”就是由此得名的。

“龍潭喉”的西向,上世紀50年代前有磨房9座。這水磨,沁后人都叫它“九所磨”或“磨厝頂”。

“龍潭喉”的下游,有一段約100米長的平底基巖構成的溪谷,水流其上,潺潺淙淙,其狀可親。

“百二級”古道。古道用石塊、石板鋪設,坡陡,寬約0.6米。它是蒯嶺古道的起始階段,從山邊到山頂,約1里長。以前挑夫挑桂圓、山貨都由這里出入,村民們上山割山草也必經此處。

大尖山的石頭,古樸笨拙,名不經傳。但圍繞著它們的史跡風物,凝聚著鄉愁,牽絆著望鄉情思。