□陳丹

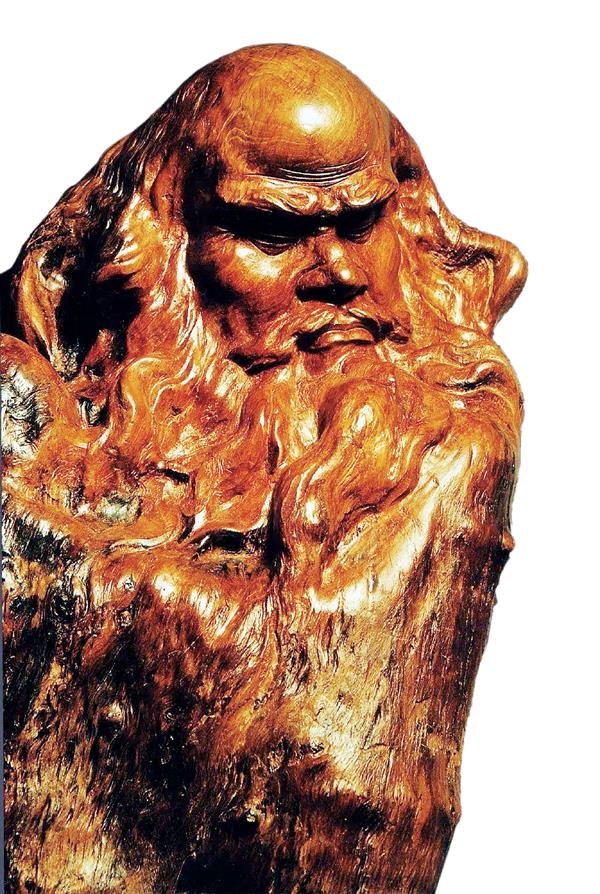

《達摩》

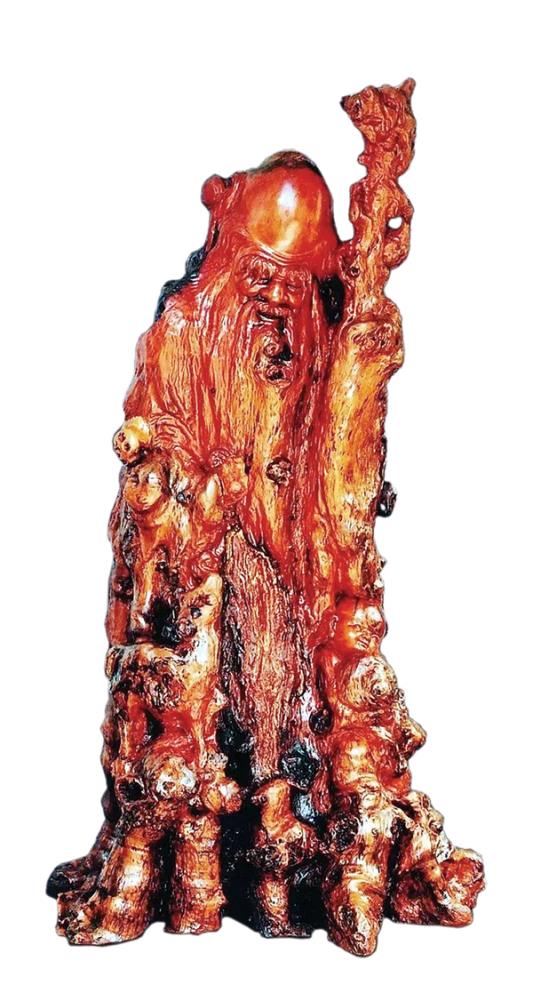

《壽星》

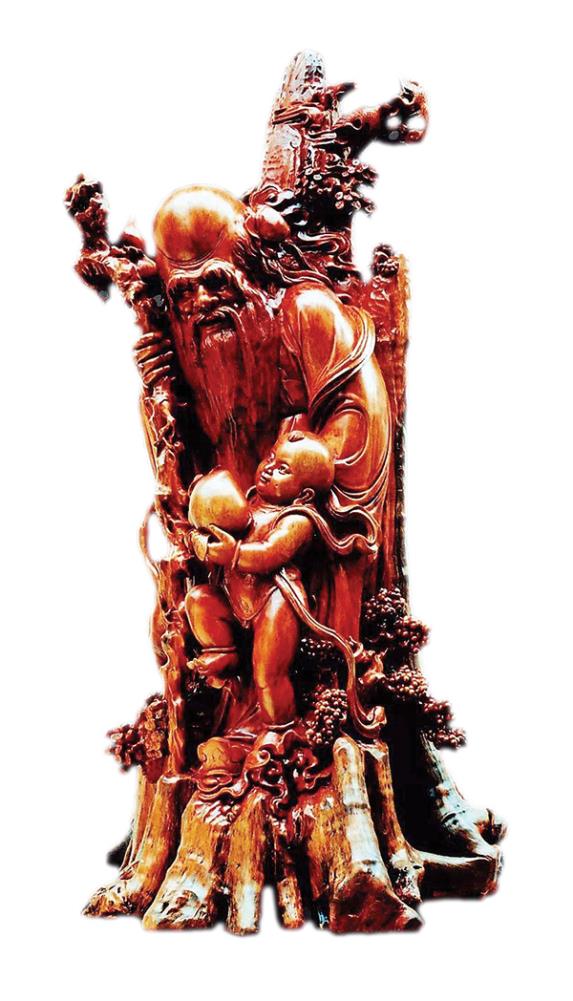

《壽星童子》

《蘇武牧羊》

《太白醉酒》

雕塑是靜止的舞蹈,是沉默的敘述,經由一雙粗糙的手和一截古拙的木,呈現出一種對生命動人的思索。好的雕品總在觸發觀者思想上的共鳴,比如閔國霖的作品。“他既有現代美術教育所培養的造型能力,又更進一步理解了我國傳統雕刻的特長,既不拘泥于寫實,又不局限于某一種風格,他自創了一種適合自己性情的藝術表現形式。”著名雕刻家黃丹桂對他贊譽有加。

物競天擇,大道自然。在半世紀多的雕刻生涯中,閔國霖佳作無數,他感悟到:“雕刻藝術是一種發現的藝術,發現根木與藝術創作之間的種種可能性,當根木的‘內涵’與文化的‘內涵’奇妙融合,造化之美與人文之美交相輝映,一切都顯得自然而然。”

1941年,閔國霖出生在莆田市郊南門村的一戶貧寒農家,父親是名普通木工,可這個家庭里卻表現出了對知識的渴求,“父親好學,早年他從私塾輟學后,靠自學通讀了四大名著等文學經典。”而閔國霖則在幼年就表現出了對繪畫與雕塑的濃厚興趣,他自制玩具手槍,泥捏小人,還抱著玩的心態雕制了些許小物件。不久,他便沉醉其中,傾注了巨大的熱情,因為他深知,惟有借助藝術之翼,才能讓思維恣意馳騁,帶領他掙脫來自現實生活的束縛……

莆田的木雕興于唐宋,盛于明清,以“精微透雕”聞名全國,這種古老的傳統工藝如乳汁般默默浸潤著閔國霖的藝術創作。19歲時,他順利考入廈門工藝美術學院雕塑系,在那里他開始接觸到西方的現代藝術作品,迥然各異的藝術風格和自由不羈的表現形式讓他看到了藝術創作的更多可能:“我一直在考慮把西方藝術與中國民間傳統工藝結合在一起的可行性,從學院畢業回來以后,我在這個方面努力了很長時間。”

他進入當時的莆田工藝一廠(莆田雕刻廠)從事工藝品設計,深厚的理論修養為他的藝術實踐打下堅實的基礎,其創作從原先單一的人物圓雕發展到人與物組景直至構圖繁雜的大型組雕,如《史湘云醉酒》等等;題材則逐步涉及到人物、宗教、民間故事、生產勞動、日常生活等各個門類。其間,閔國霖又師承莆田著名的木雕老藝人朱榜首、黃丹桂、佘文科等,在前輩的言傳身教、傾囊相授之下,他盡得精髓,雕功也日益精進,他將圓雕與平雕(浮雕、勒刻、鏤空雕)、高浮雕等相結合,透視效果則大都采用國畫“散光透視”的手法,充分展示出莆田雕刻的獨特美感。1972年,他創作的龍眼木雕《夜送宣傳品》《風雷激》選送全國第一屆工藝美展;1975年,創作設計木雕《三打白骨精》跨出國門赴泰國展出;1977年,木雕《陳毅同志》獲福建省優秀作品獎,并選送參加全國工藝美展,現存福建省工藝美術珍品館。

然而,獲獎并不是他的追求,他渴望藝術上的突破。改革開放初期,他與方文桃、佘國平等雕刻家自組隊伍,外出游歷并承攬佛雕業務,開始了長達六年的宗教雕塑之旅。他相繼尋訪了山西五臺山、晉祠、云崗石窟、華嚴寺;洛陽龍門石窟、白馬寺;浙江普陀山、杭州靈隱寺及北京的各大名勝,采集了大量的古典造像資料。一路游學創作,令他受益匪淺;而如今留存在莆田廣化寺、福州西禪寺、四川樂山烏尤寺、廣東天寧寺等地的佛雕作品,也成為后生晚輩臨摹學習的典范。這些作品莊嚴大氣,卻雕工細膩,剛柔并濟。它們的成功,令閔國霖感到欣慰而不是滿足。他開始在傳統工藝的基礎上自己摸索,力圖在雕刻中闡述自己的獨特見解和認知體悟,他用斧的手法塑造木雕的大塊面和立體感,呈現人物造型的力量與勁道。

閔國霖認為:“木雕創作應根據形式與內容的關系,考慮人物的性格和特定環境,使形式更好地為內容服務,使人物的張力得到充分展現。比如達摩,就有幾種不同形式。禪定中的達摩,恬靜自在,就要處理得比較細膩柔靜一點;渡江的達摩,就要刻畫出他當時因機緣不合,北渡長江去少林寺時的心境,人物既有點憂,又要凸顯他內心的堅韌與追求,對真理的信心。”古語云“字如其人,畫如其人”,木雕創作又何嘗不是如此?閔國霖以自己的個性、思想和文化涵養,賦予作品鮮活的生命力。他表白:“欲修佛道,先修人道。國畫六藝中有得心應手之說,思想的東西要通過你的手來闡釋,因此落刀要精、準、快,心到手即到,這就要靠幾十年功力的積累,把鋒芒內化,直指人心。”

1989年,閔國霖在家鄉莆田創辦了光臨雕塑室,走上了自主經營之路,同時課徒授藝,帶了十幾個弟子。與其創作態度相映照,他授徒的方式也是因材施教,對癥下藥,比如誰的底子薄、知識面窄,他就會從這一方面著手,耐心加以指點。他的學生黃清鑾對此感觸良多:“閔老師真正使我脫胎換骨,以前看大師的作品,只覺得它美,現在我可以看出它美在哪,如何下手去創作!”閔國霖則淡淡地說道:“客觀地說,我不是做生意的材料,只是搞藝術的材料,我沒有數字細胞,也缺少對它的興趣。”但是他一路的藝術追求和堅持唯美創作的理念,卻使光臨雕塑室贏得了省內外木雕界的贊譽,并擁有了一批穩定的收藏者及藝術品經營商。工作室生存了下來,在不斷的藝術探索中,也開始了更為艱難的經營探索。

與此同時,閔國霖在藝術上也展開了新的嘗試。“這些年來,我最大的收獲就是開始對木雕根藝初窺門徑,浩瀚的自然界中,雖根木萬千,卻無一雷同,樹根變化多端的形體,有著許多非人工所能刻畫出來的效果,有的屈曲臃腫,有的槎杈四出,表面有凹入的漩渦,凸起的癭瘤,更有細裂的紋路和多種多樣的斑疤……好的選材是成功的一半,根雕最大程度地激發了我的創作熱情。”閔國霖采取了取之自然、順其自然、應物象形的創作態度,秉承“天有時,地有氣,材有美,工有巧,合此四者,然后可以為良”的古典藝術思想,接連創作了數百件根雕精品。

“根雕講究意韻不俗、情懷高古。正如古詩受五言、七言、詞等格律所限,它也極受材料形體、色澤、紋理等的限制,這就是根雕作品與諸雕的不同。因此必須從材料的特趣入手,‘求其神、忘其形、順其韻,隨勢夸張、減縮,但也注意藏露兼顧、謙虛得當’。”這種受限的自由,反而獨具魅力;在人力與天功的磨合,心靈與物象的對話中,閔國霖體味到了無窮的樂趣,他以或夸張或寫意的藝術手法,隨勢而為,力求傳神達意,只求意到不求刀周,暗合了中國古典書畫舍形求意、舍表求神的審美理念。

20世紀80年代,閔國霖參與湄洲媽祖祖廟媽祖巨型石雕像的設計評選,“我塑造了一尊1.2米高的媽祖石膏像,后來被迎去東巖山媽祖行宮供奉。我認為,對媽祖的創作要從人與神兩個角度來考慮,還有人神結合這樣一個形象來處理。首先她是個人,在民間做了許多善事,廣受老百姓愛戴;升天后,被作為神受世人尊崇膜拜,這是從人到神的過渡。媽祖的傳說故事也充分體現了她澤被蒼生的博大情懷,這就要從神性的思想形式上來提升。媽祖文武兼備,文能救世濟民,武能護國庇民,在創作中要注入她的雄剛之氣,凸顯其巾幗英雄的氣度。”

其后,閔國霖又選用黑檀來表現發出天問時的《屈原》,展現其憤世嫉俗、倔強執著的錚錚傲骨。而《霸王別姬》《太白醉酒》《關云長單刀赴會》皆彰顯著其舒展博大、沉穩持重的傳統文化基礎。閔國霖的雕品返璞歸真,意趣天然。不論造型奇崛的《達摩》,意趣天成的《鐘馗》,沉靜典雅的《觀音》,平淡含蓄的《洛神》,還是潑辣生動的《五子彌勒》……一件件精品無不展現著他雕藝上揮灑自如的駕馭能力,和天人合一、物我齊一的東方哲思,同時也贏得了各項榮譽。

閔國霖,被授予首屆中國木雕藝術大師、中國非物質文化遺產莆田木雕代表性傳承人、福建省工藝美術大師、福建省民間文化杰出傳承人等稱號。

大象無形,大道自然。于閔國霖而言,藝術就是他的宗教。