□余美云/文

馬莉/攝

馬莉/攝

張穎/攝

嚴慧敏/攝

李亞男/攝

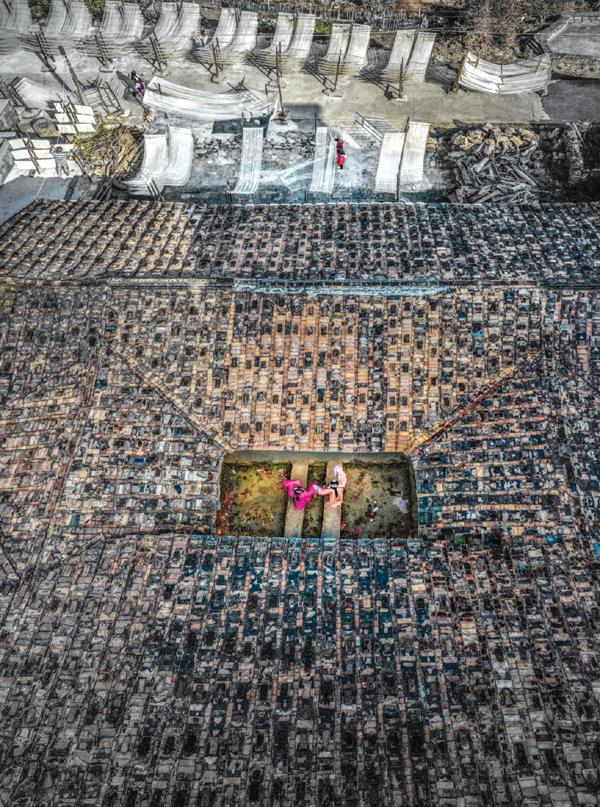

仙游園莊鎮楓林村的線面聲名鵲起。為了了解村民制作線面的過程、見識曬線面的技巧和感受曬線面的樂趣,我們不畏冬寒,一大早就來到園莊鎮楓林村探秘。

暖日下,村中隨處可見一排排曬著面的面架。只見曬面的叔伯、婆姨們,熟練地將面筷的一端插進面架上一個小小的洞眼里,另一端握在手上倒退著向后向下拉面。接著拿木棍將線面的上下攤開,防止線面粘在一起。那些柔軟盈白的線面如巧婦手中的“蠶絲”,而穿梭在線面中的村民,如吐絲的蠶,又如織布的“織娘”,讓人眼花繚亂。

提前安排好的莆仙戲演員,在村頭村尾款款而行。他們在一排排白色的線面架中穿行著,時近時遠,恩愛的背影,誘人注目。三生三世魂牽夢縈,但愿只身在戲里,圓百世夙愿千年不分離……

傳統美食融入莆仙戲元素,跨時空的視覺,讓我們的藝術靈感倍增。柔美的線面及勤勞的線面制作者的身影,一一被收入相機中,刻在腦海中。一束束碼得齊整、線條勻細、潔白柔潤、腰纏紅細繩的線面,不僅是讓人飽口福養身心愛的“甜心”,還是我們待客達禮之佳品。

一碗澆上蒜油,面上配著花生、紫菜、五花肉的線面吉慶又好吃,但生產線面的程序卻很復雜。村民們從午夜時分就要起床和面、把面攤平、醒面、搟面、上面、開面、切割、揉條、三次搓圓繞團、串面等……一束成品線面,要經過多道工序。線面好吃,制作真心不容易。“絲絲縷縷皆用心,綿軟入口總關情”,勞動最光榮。

親眼見證村民們曬線面精彩的場面,我們都感慨,三百六十行,各有各的智慧,各有各的艱辛。

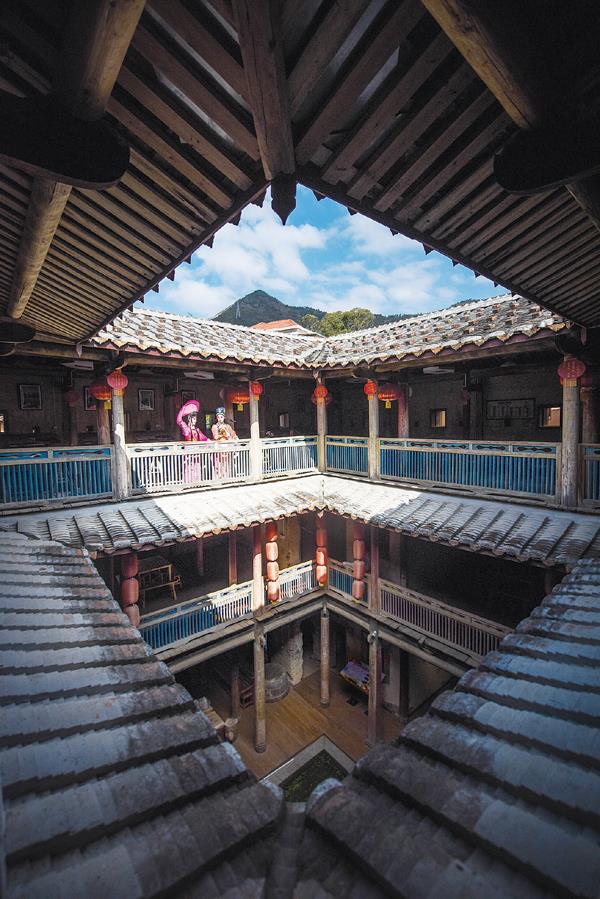

有著“中國面點師之鄉”美譽,別名為“慈孝里”的園莊鎮,名勝古跡精彩無限,如鰲峰大埔寨、白侯山古寨、溪尾山新時器遺址……而建于清代,高16.5米、邊長為21.6米,可與客家土樓相媲美的東石亦可樓,深深地吸引了這些慕名而來的遠客。

經過百年歷史的沉淀,每一個建筑藝術符號都有自己的人文精神的寄托。有78個射擊孔,集防抗于一體,易守難攻碉堡似的方形土樓亦可樓,為土木結構,門窗兼用青石,極具時代特色。

福建省傳統地方戲曲劇種“莆仙戲”,有獨特的方言唱腔,包含莆仙民間歌謠俚曲、十音八樂、宋元詞曲和大曲歌舞等,是莆仙傳統文藝的瑰寶,現是國家級非物質文化遺產。源于唐,成于宋,盛于明清,閃光于現代的莆仙戲,是鄉村民眾最喜愛的文藝節目,具有濃厚的地方色彩。

推開亦可樓的大門,土樓室內展現給人們的是一個古色古香的與現代建筑截然不同的時代樣貌。鑼鼓響,生旦唱,吱呀作響的樓板,大紅燈籠映襯古繡樓……兩位身著盛裝的莆仙戲演員在底樓逐戲,在二樓舉案齊眉,在三樓脈脈含情對視……男女主角古樸優雅的裝扮,舉手投足間,把莆仙戲的精粹盡情展現。此景此情,如夢如幻。

在此百年土樓邂逅傳統莆仙戲,用心感受,這滋味無比奇特,心潮澎湃。我們大開眼界,創作的熱情高漲,藝思泉涌。大家紛紛高舉相機按動快門,土樓內響起一陣此起彼伏又動聽的“咔嚓”聲……讓人沉醉沉迷的畫面,仿佛能讓時光停駐!