□時報記者 凌明信

天空蔚然,圳湖映碧。

沿著東圳環庫區道路行進,到處是濃蔭密布,郁郁蔥蔥,與湛藍的天空相映成趣。百花爭冕,活色生香,那山花醒目釋放著令人驚艷的色彩,演繹著絢麗至極的美好,目之所及宛如一幅沁人心脾的唯美畫卷。

位于市區西北8公里的常太鎮圳尾村,那長367米、高58.6米、頂寬8米的攔河大壩,橫跨延壽溪中游上,像一座巨大的屏障,將天馬、地龍兩山間的峽谷緊緊扼住。遠山林莽氣蕭爽,崗巒彼起伏,而桑葉形的庫區水面煙波浩淼,澄澄的波光映著隨風搖曳的蘆葦。十幾個島嶼點綴在圳湖碧水間,如果說東圳水庫是一口碧綠的“大水缸”,那么,漂移在庫區水面的小島嶼就是在缸中爬行的綠龜,龜甲上背負著茂密的草木,霧嵐從不同角度升起。

從九鯉湖、九華山、天馬山奔騰而來的泉水,它們沖過千重山岡的阻隔,匯聚成10平方公里的高峽平湖——這個被稱為莆田版的“千島湖”,她賦予著莆田這座城市靈秀的氣質和旺盛的生命力,她牽系著一代代莆田人的夢魂并形成一座永恒的精神豐碑!

建設水庫:北瀨飛泉今化龍

“起跑就是沖刺,開局就是決戰!庫區建設時,每四個人分成一組進行打夯,我們把夯舉得比天高!山路彎彎拐拐,凹凸不平,可大家腳下生風,挑起擔子像在奔跑,比走平路還快。如果所在的連隊評上流動紅旗,心里像灌了蜜糖似的甜滋滋的。那戰天斗地的場面,終生難忘呀!”

穿越60年的時空,可以觸摸一種信仰。激揚心靈,當年那氣吞如虎、令人血脈僨張的吶喊聲,又一次在87歲的卓青海耳畔回響著。他聽見,在黃土壤上,打夯聲和吆喝聲混成一片,還有那“水漲一寸,壩高一尺,誓要高峽出平湖”的誓言;他看見,那10萬人的建設大軍,卷起褲腳,挑著筐、推著車、擦著汗,意氣盎然地勞動著,還有1959年夏天大壩合龍前洪水淹沒警戒線,那一叢叢在暴風驟雨中堵住壩口的高大身影。

“當時,連造船的、理發的、照相的,都把店開到庫區工地上!整個庫區工地分為庫內、庫外、壩頭、溢水道和輸水涵道五個工區,工區猶如五個‘戰場’!”

卓青海老人淚眼婆娑,他的情感猶如一幅絕妙的水墨中國畫,將東圳庫區建設的場面完美無缺凸印出來,使人不禁發出種種感慨——

1958年6月,鳥兒披著一身紅霞,歡鳴著飛向蔚然的天空。億萬年對峙如門的天馬、地龍兩山峰,終于在庫區大軍那勢如破竹的吶喊聲中,開始蘇醒了,那迸濺的水花像一只只翱翔的鳳凰涅槃升空!

太陽灼熱的目光逼視著大地,利劍般刺痛著人們的肌膚。1200多名黨員干部,10萬名群眾,他們背著背包,帶著鋤頭、畚箕,提著糧食副食品,浩浩蕩蕩地奔赴戰場。大家不分農林牧副業,統一按勞力比例分配施工任務,并實行包工、包勞動、包工具等“三包政策”。

硬仗打響后,工地上黃塵滾滾,鐵鋤飛舞,擔子如飛。為了保質保量搶進度,庫區指揮部規定:所有進場人員按部隊編制,公社為營,大隊為連。十天為一戰役,評比流動紅旗,每月三大戰役。同時,工地上實行軍事化管理,大家過著“組織集體化,生產戰斗化”的生活,整個庫區,上至莆田縣長原魯山,下至抽調的縣直機關干部、共青團員、普通社員,他們起早摸黑,日夜奮戰。上了庫區,就是上了戰場,與天斗,與地搏,風和雨攪拌在一起,像密集的子彈噼噼啪啪地射來,打在臉上像刺一樣的痛。

“一、二、一,一、二、一”,吶喊聲伴隨著日夜,打夯歌震動著群山。真是:天連五嶺銀鋤落,地動山河鐵臂搖!

“能參加東圳水庫建設,那是一種莫大的榮譽!上庫區的群眾都是‘全勞力’,就是18周歲至50周歲年富力強的群眾。大家住的是草棚,冬天晚上寒風從稻草間鉆進來,冷颼颼的。那時沒有機械,運送沙石靠的是溝船,小的能運送沙石2500公斤,最大的能運送4000公斤。溝船船板長4米,中間0.7米,船尾0.6米,厚度5厘米。幾十艘的溝船用粗繩子拴成一條龍,每艘船頭都有一個人把握方向,溝船在溪流中蜿蜒行進,如果某一艘溝船漏水或撞上石頭,站在船頭的人會立即將繩子砍斷,以免累及其他的溝船……庫區建設,每道程序都是硬指標、鐵任務,每個單位都是完不成、開通宵!”

工地為家苦作樂,

任勞任怨不計酬。

齊心協力戰猶酣,

不甘落后爭上游。

淚花呀,播灑在卓青海的記憶深處,他口中喊著當年建設庫區的號子。60年一晃而過,他的記憶依舊是那么的蔥翠,那么的深情!

與卓青海一起居住在洋邊村后坪垅自然村的郭國清,東圳水庫修建時,他已經15歲了,雖然沒有直接參與建設,但是他經常去庫區,和村里人一起幫忙打撈運送沙石的溝船。他的父親則是庫區建設大軍中的一員。

“我父親每天都去金竹坑扛杉木。作為金川村一個自然村的金竹坑,是閩中三年游擊戰爭時期莆仙邊游擊根據地的三個主要基點村之一。盡管扛杉木時在肩頭墊了塊厚厚的毛巾,可父親的肩頭依然紅腫一大片,他從不說疼!”

郭國清思緒的翅膀在翱翔,那些父親告訴他的往事又跳躍出來:

在東圳庫區建設中,伐木組的民工,他們更是吃盡了苦頭。伐木作業是一件重體力的活,最辛苦,也最危險,稱得上是荊天棘地,處處險境。砍伐時,三個人一組,輪流拉鋸,拉鋸的人呼哧呼哧地喘著粗氣,像拉風箱時發出的聲音一樣。

樹木砍伐完后,樹干非常沉重,他們就順著山勢,用鐵錐撬著樹干,讓它從山上滾下來。他們將此舉叫做“溜山”。“溜山”前,有人會不間斷地吹著哨聲,提醒山上山下行走的、勞作的人。“溜山”充滿了危險的系數,樹干像脫韁的野馬,或滾,或飛,或落,呼嘯般地往山澗或山洼奔去。整個過程如倒海移山,驚心動魄……

“大壩上不僅有民兵團政委、連隊指導員、共青團青年突擊隊等,還有婦女委員會、工地醫院、供銷社等機構。工地上辦起了鐵路、木器、車輛修配等13個工廠,每天的民工多達2萬人,最高峰時有9萬人同時上場,白天一片人,晚上一片燈,沒有一個人說累,沒有一個人退卻,這是真正激情燃燒的歲月!”東圳水庫播音員林西庚回憶起當年的歲月,依舊是激情澎湃。

1960年8月,當大壩閘門徐徐下降的那一刻,“治理莆田水利命脈”的使命完成了。投入3643萬工日,劈山截流,一個“用肩挑用手扛的大水缸”橫空出世,這是當時福建最大的水利工程。泛濫的洪水如同被拉住轡頭的黑馬,變得溫順馴良,而曾經在1956年被洪水淹沒三天三夜的莆田南北洋良田頓成沃土,17個鄉鎮32萬畝農田得以灌溉,并滋養著150萬莆陽兒女!從庫區來的清水,連著天馬山、九華山,沿山迂回,繞山而轉,不斷變換著姿態,流經莆田城區,經廣化寺向著木蘭溪、壺公山方向流——這是“文獻名邦”莆田廖闊的胸膛!

東圳水庫建成的第二年,郭沫若先生來到莆田時,坐汽艇游水庫一圈,并作七律《題東圳水庫》:北瀨飛泉今化龍,木蘭橫跨起長虹。九華鑿破壺公劈,天馬羈銜鳳漈通。名繼四陂成偉業,澤流半島頌豐功。萩蘆南水東連海,萬頃田園灌溉中。

萬人移民:庫區崛起明星村

“1960年,東圳水庫建成時,我才9歲。那一天,留在洋邊村的移民們,都前往大壩看慶祝的熱鬧場面。晚上,在一陣陣噼里啪啦的鞭炮聲響中,村里一堆堆篝火不約而同地點燃起來,熊熊的火光迅速染紅了半邊天。”

在當了八屆洋邊村支書的郭炳星看來,那一堆堆篝火點亮了所有人的眼睛,激情已從靈魂深處迸發,清脆的、粗獷的、甜美的、歡樂的笑聲也被染紅了,在充滿喜氣的夜空中漸次地蕩漾開來。這一刻,因為移民搬遷所帶來的苦和累,統統被熾烈的焰火炙烤得無影無蹤。

隨著庫區建設的破土動工,庫區移民也拉開了序幕。1.3萬人,3000多戶,占當時常太人口的40%,這是莆田有史以來最大的移民,他們的故園要永遠留在庫區里!當時的移民搬遷,大部分搬至地勢高的山上,搬遷不離常太鎮境內的遷往莒溪、山門后溪、劉坑、利車、照車、長基村落,外遷出常太的也有幾百戶。洋邊村移民有的遷往福建邵武、漳浦、建甌,部分遷往本村地勢高的自然村的移民,之后又遷往山門后溪,最后又遷往黃石一國營農場。

一座集體厝,就是一個家族的搖籃地,凝結著一個家族的共同情愫。但是,為了“治理命脈,造福后代”,老區人民做到“思想通、認識高、速度快”,曾經的族人親眷開始分開,他們挑著扛著親手拆卸下來的磚瓦、梁柱,走向即將落腳的陌生的山路,“苦”“累”“難”三個字成了庫區移民的集體記憶。

歷史把常太人民推向再次選擇奉獻的時刻:水庫淹沒田地近767公頃,占常太田地面積的40%,而且大部分是良田;剩下的1200公頃,均是在海拔85米以上的低產田。

在常太的革命老區村里,有很多革命遺址和烈士名錄。20世紀30年代,閩中游擊區的中心在莆田,莆田的中心在常太,很多村都立有“革命老區村”的石刻碑。在這三年游擊戰爭中,常太人民忠魂傲骨,以血薦國,譜寫了一曲可歌可泣的戰斗凱歌,流傳著一段感天動地的革命故事。而在“治理莆田水利命脈”歷史課題面前,他們又一次義無反顧地選擇了貢獻和犧牲:移民們沒有一個人拖后腿。這就是紅色的基因,紅色的力量!

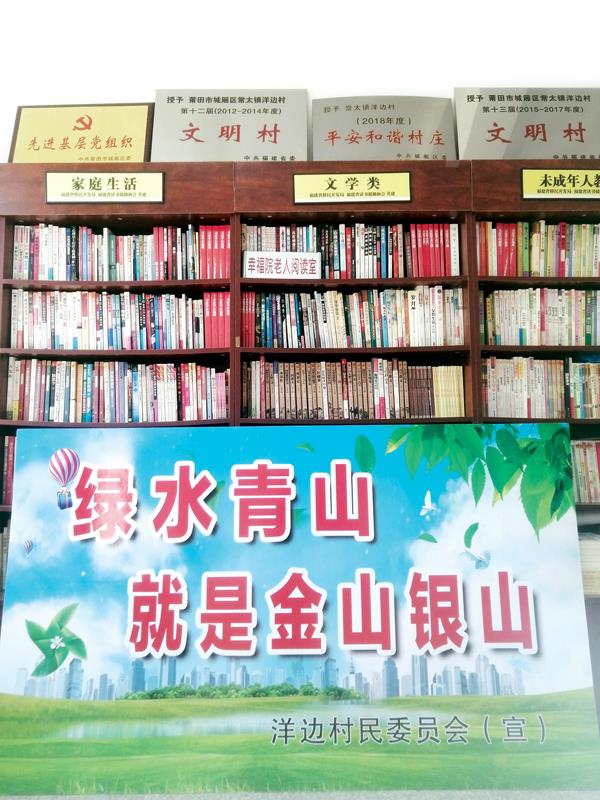

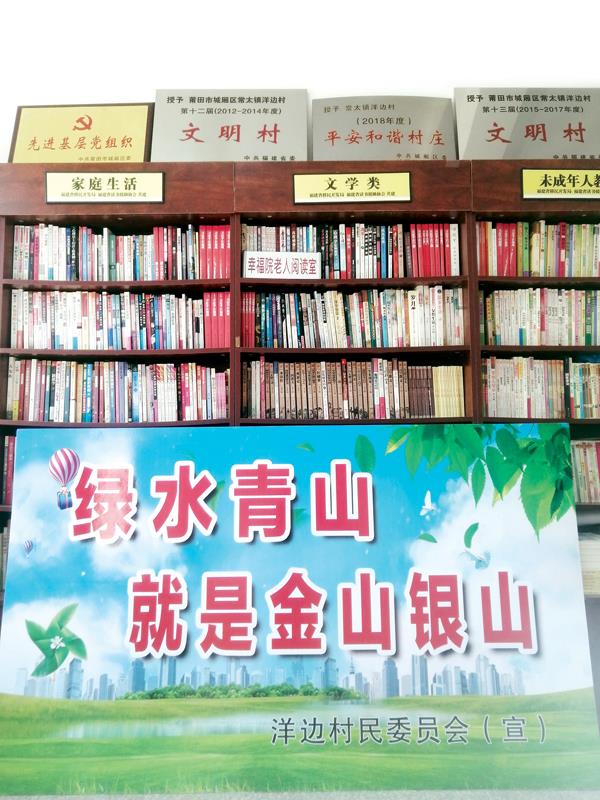

傳承著這種“一寸丹心惟報國”的精神原色,洋邊村人民在艱難困苦的年代中,向荊棘挺進。

1958年修建莆田“大水缸”東圳水庫后,洋邊村從庫區搬遷到半山腰上居住,人均只有120平方米“望天田”,而且交通閉塞、山荒嶺禿。在20世紀80年代前,洋邊村被群眾戲稱為“嘴封、腳封、手封”的“三封”村:沒糧吃,嘴封;沒路走,腳封;沒地種,手封。

東方露出了曙光,朝霞染紅了白云,洋邊那沉睡的黃土地呀,在移民們那溫暖、濕潤的雙手撫摸下,開始蘇醒。告別了白鷺飛行的稻田,也迎來了黃鸝啁啾的麥田,最關鍵的是,枇杷“金果”開花了,以洋邊為原始基地的“常太枇杷”發威了,移民看到了“一線陽光沖出”的喜悅!

時間來到了1990年。面對貧窮與落后,洋邊村黨支部帶領全村干群不等不靠,發揚自力更生、艱苦創業的老區精神,開封造果,改變生存,開發、整合山地資源、勞力資源優勢,“靠山聚寶、靠地生財”。

眾人一條心,黃土變成金!全村一口氣開荒近289公頃,并栽植枇杷。

“‘這是地下生的,還是樹上長的?’2001年在北京開枇杷新聞發布會時,有人這樣問我。當初真的沒想到,一棵枇杷樹,改變了庫區百姓的命運,一粒小枇杷,打造大產業。同時,成就了常太鎮如今‘中國枇杷第一鄉’的美譽。”在洋邊村當過八屆村支部書記的郭炳星,感時撫事,波瀾層迭。

長期制約發展的堅冰被徹底摧毀了!富裕起來的移民們紛紛蓋起了樓房,全村新建別墅式民居292幢,幾乎是每家每戶都住上了新房,水泥村道繞著山坡,通到每家每戶的門口。一幢幢精致的紅磚白墻民居,掩映在重重疊疊的枇杷樹中,社會上說,洋邊農民是“用一粒粒枇杷壘起一座座別墅”,這話一點也不假!

1997年,一條從東圳大壩向庫區腹地伸延的環庫公路開建了。沿路經過松峰村、嶺下村、洋邊村和南川村,共14公里。修建公路的那些日子,郭炳星帶領洋邊全村的男女老少,不分晝夜,不計報酬,意氣風發地奮戰在28米寬的路基上。

斗罷艱險又出發。當年修建水庫戰天斗地、熱火朝天的恢宏畫卷,再次在這片英雄的紅土地上演繹著!

如今,洋邊人正進行第二次起跳,轉移勞力,挖掘產業。從小在洋邊長大的黃青峰,長大后成了邊防武警,還摘得廣東省散打亞軍,并有一份好的工作。2004年,他辭掉公職,傳承百年的糕點加工手藝,成立公司,生意做得風生水起。當年,他的爺爺也參加了東圳水庫建設。

如今,宜人的庫區成了熱門的旅游景區,當年的移民和他們的子子孫孫,生活在這座綠色的寶藏里,像一株株生長在氧吧中的樹木,品味著與眾不同的快樂和幸福,從容地感受著自豪和安詳……

60年,彈指一揮間,時光是如何流逝的,只有腳步知道。無論是當年的庫區建設者,還是庫區移民,每個人都有一個感人的奮斗故事,每個人都有一段奉獻的耀眼光環。

60年過去了,當年跟著大人慶祝大壩建成的郭炳星,已經年屆古稀。每每回憶起往事,想起修建大壩時民工不懼大風的狂吼,重建家園時移民不畏陰云的險惡,他的心靈深處總會響起波濤滾滾的旋律,沸騰的熱血洶涌著沖進腦門。

“2014年,東圳水庫邁入水環境綜合整治階段,山水林田湖草全面系統施治;2018年11月23日,《莆田市東圳庫區水環境保護條例》經福建省人大批準通過,莆田以壯士斷腕的決心,保護庫區水源。洋邊村靠近庫區公路一側的村民搬遷了,這是洋邊村歷史上的第四次移民!”郭炳星說。

莆田驕傲:積淀深厚成精神

暖陽掠過墻頭屋檐,斜斜照進枇杷林中。冬日以最美的姿態,在庫區大地上流淌。通往閩中游擊隊玉獅巖革命遺址的山上,處處綻放著醒目的冬菊,山上的香蕉一串串的,青橄欖滿樹。站在遺址上俯瞰東圳水庫,陽光映照一泓綠水,特別的美意激蕩而來。山上清脆的鳥叫聲,帶著人們回首聆聽那些血雨腥風的紅色故事,感受綠水青山間涌動的紅色力量。

一泓碧波中,沙鷗往來游弋。藍色的水波緩緩地浸了過來,像要親吻著革命遺址的基石。漸漸地,那水波變幻成一幅圖案,那是60年前金戈鐵馬修建水庫的場景。那在熱浪滾滾中氣吞如虎的打夯聲,那在零下溫度中撼天動地的加油聲,再次在耳畔久久回響著,激蕩著。當東圳水庫的重要性隨著時間的推移愈發明顯之時,那些曾經為此流過汗、流過血甚至付出自己生命的人,也自然地被后人銘記。他們像一種時代的精神符號,屹立在我們的面前,給了我們一次又一次心靈上的沖擊。

在木蘭陂南岸邊的木蘭陂紀念館內,供奉著錢四娘、李宏、林從世、馮智日四位建陂先賢圣像;而在荔城區新度青垞村錢四娘的紀念地香山宮,陳列著莆田歷史上24位水利功臣。實際上,錢四娘的精神,在一代代傳承著。

值得一提的是,原莆田縣長、東圳水庫建設總指揮長原魯山作為第24人,他的雕像在2012年也安放在香山宮。“原出魯山,勤耕閩地,自北至南二萬五千日,嘗無數苦咸酸辣,不竊一絲甜味;端居縣府,安位州衙,從民而仕四十有一年,經許多珠玉金銀,只偷兩袖清風。”這是人們為他撰寫的楹聯。船載千鈞,掌舵一人,莆田人民沒有忘記他,沒有忘記凝聚一代莆田人民心血的東圳水庫,沒有忘記閃爍著創業者團結協作、艱苦奮斗和無私奉獻的“東圳精神”。因為,這是莆田人民的一種驕傲、一面旗幟!

東圳水庫像一顆璀璨明珠鑲嵌在木蘭溪流域。1999年,習近平同志親自擘畫、推動指導,啟動木蘭溪治理工程。20余年來,莆田歷屆市委、市政府牢記習近平總書記“變害為利、造福人民”的殷切囑托,久久為功,木蘭溪從單一防洪治理走向了防洪、生態、文化三位一體綜合治理,實現了從“水患之河”到“安全之河”的華麗轉身,正在向“生態之河”挺進,成為推動莆田建設繁榮宜居智慧現代化濱海城市的“發展之河”,并打造了生態文明的全國樣本。這就是“東圳水庫”精神在新時代新征程中落地開花的結晶!