□林金松 整理

聚英書院

大殿 林龍江先生金尊寶像(中),左邊張三峰真人,右邊卓晚春真人。

八仙桌 用13只方桌排成八卦形式,內(nèi)五方外八卦,表示五谷豐登,八方安寧。表演時需要13人在方桌間旋轉(zhuǎn),祈求國泰民安。

溪口桌 用10只方桌排成中間2只,外圍8只,表演時中間3人,外圍左邊4人,右邊4人。

粗疊步 表演者雙手提燈,腳步小疊步,緩緩向前移動,步伐輕盈,猶如小波水紋。

草鞋屏 表演時是雙人、三人、五人,同時步行八字形。

鑼鼓大吹合奏,同唱《一江風(fēng)》

壇師余春林手提如意

“九蓮燈”全稱“九品蓮花燈”,始于明毅宗15年(1642),是由林龍江先生嫡傳弟子盧文輝等創(chuàng)作流傳至今的帶有宗教色彩的傳統(tǒng)民間舞蹈。

聚英書院原名聚星祠、聚英祠,位于仙游縣大濟鎮(zhèn)坑北村,離仙游縣城6公里,系供奉林龍江的三教祠,創(chuàng)建于清康熙57年(1718)。道光27年(1847)開始學(xué)習(xí)并推行九蓮燈舞,傳承至今。九蓮燈舞生龍活虎、生動有趣,并有鑼、鼓、鐺、鈸、嗩吶和笙簫伴奏,音樂聲韻悠揚婉柔,悅耳動聽,富有感染力,形象體現(xiàn)豐收之后農(nóng)民載歌載舞的歡樂心情,表達(dá)了生活安定后的人們對已故親人的懷念和祈福。

1956年,仙游縣對這個舞蹈進行整理加工,從“九品蓮花燈”的母體中,脫胎出一個全新的“九蓮燈”來。經(jīng)過整理的“九蓮燈”,剔除了舊有的封建糟粕,吸收了民主性精華,使之成為群眾喜聞樂見的民間舞蹈。

“九蓮燈”以其豐富的歷史文化內(nèi)涵,具有歷史的、宗教的、民俗的、音樂的、舞蹈的研究價值;以其獨特的表演程式、鮮明的風(fēng)格特色,富有娛樂性和觀賞性。

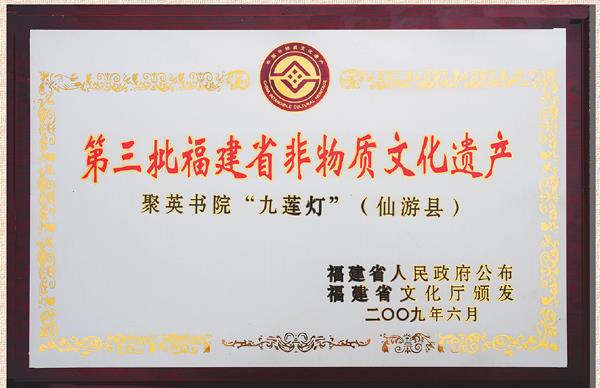

1992年,“九蓮燈”舞蹈參加福建省民間舞蹈會演并獲獎。2009年6月,聚英書院“九蓮燈”被列入福建省第三批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。

一、歷史源流

民間舞蹈“九品蓮花燈”,簡稱“九蓮燈”,始于明毅宗15年,由林龍江先生嫡傳弟子盧文輝、陳衷瑜創(chuàng)立。他們根據(jù)道教“跑蓮燈”的儀式,加以發(fā)展、改編、結(jié)合當(dāng)?shù)厥⑿械钠蜗蓱蛞魳肪幊伞W钤缌餍杏诟=ㄊ∑蜗梢粠В笥扇绦磐降膫鞑ィ榧案鞯亍kS著時代的變遷,九蓮燈舞或失傳或演變,聚英書院則較為完整地保留著這種舞蹈。

聚英書院位于仙游縣大濟鎮(zhèn)坑北村奎山,原名聚星祠,亦即供奉林龍江的三教祠,創(chuàng)建于清康熙57年(1718)。原祠地點較偏僻,后來選擇比較中心點的地方,于道光26年再建聚英祠,后改為聚英書院。道光27年,聚英書院余玉卿等人在本書院里學(xué)林龍江先生的經(jīng)典著作三十六卷正宗,學(xué)心法、學(xué)科儀、做科事。為了吸引更多的人來學(xué)文學(xué)道,他們學(xué)習(xí)并推行九蓮燈舞。

九蓮燈舞過去長期流行于莆田、仙游一帶,至今還有不少善于表演的民間藝人。九蓮燈舞一般是應(yīng)主家邀請才演出的,目的是為已死去的親人超度,民間俗稱“報父母恩”。表演是義務(wù)的,不取報酬,主家只要管幾餐不論齋勞的家常便飯就行。

1956年,仙游縣文化館決定對這個舞蹈進行整理加工,汲取其精華,剔除其糟粕,從“九品蓮花燈”的母體中,脫胎出一個新的“九蓮燈”來。經(jīng)過整理的“九蓮燈”,剔除了舊有的封建糟粕,吸收民主性精華,使之成為一個優(yōu)秀的民間舞蹈。這個舞蹈以其輕松活潑、優(yōu)美抒情的舞姿,反映了一群少女手提蓮燈在元宵節(jié)沉燈觀景的歡樂情緒,舞蹈中燈火團團,紅光閃動,煞似一條火龍歡騰飛舞,其旋燈技巧和穿花隊形,頗具新意。舞蹈在設(shè)計身段步伐時,還吸收了莆仙戲的表演程式,音樂也由當(dāng)?shù)孛窀韬推蜗蓱蚯聘木幎桑蚨璧傅拿耖g色彩極為濃烈。這樣,一個古色古香而又典雅秀麗的民間舞蹈,搬上了劇院的舞臺,受到了群眾的歡迎。

由于歷史的原因,九蓮燈舞停演幾十年后,直到上世紀(jì)80年代才逐漸恢復(fù)。1992年,“九蓮燈”舞蹈參加福建省民間舞蹈會演并獲獎。

二、表現(xiàn)形式

“九蓮燈”是一種獨特的、帶有宗教色彩的傳統(tǒng)民間舞蹈,節(jié)拍緊湊、生龍活虎、生動有趣,并有鑼、鼓、鐺、鈸、嗩吶和笙簫伴奏,音樂聲韻悠揚婉柔,悅耳動聽,富有感染力,形象體現(xiàn)豐收之后農(nóng)民載歌載舞的歡樂心情,表達(dá)了生活安定后的人們對已故親人的懷念和祈福。“九蓮燈”具有豐富的歷史文化內(nèi)涵。

“九蓮燈”的曲詞一共九品,分為上、中、下各三品。主要是宣揚忠孝廉節(jié),24孝內(nèi)容是其中一部分。如:虞舜大孝感動天、漢文帝仁德臨天下等。每一品中各有二闋唱詞,上闋叫“品頭”,五言四句。如“初品蓮花胎,日輪昭水開,愿誠生敬仰,生登九品階”。(曲牌為“惜江花”);下闋叫“梵歌”,七言四句,如一品唱“世事茫茫走如飛,人生在世能幾何?欲度亡靈登九品,須憑大眾念彌陀”。(曲牌為“孝順歌”)。此舞每段之間穿插演唱三教教義,如《勸世文》《十歸空》《二十四孝》《十月懷胎》等。此舞世代相傳,有的逐漸失傳,有的刪繁就簡,流傳至今,已不分上、中、下三品。舞蹈以豐富的隊形變化為其特色。因受供桌限制,隊形變化有嚴(yán)格的路線。

九蓮燈舞在表演形式上因場地、人數(shù)不同而不同,主要是根據(jù)祭壇的寬窄,供桌的多少和表演者的增減而變化。此舞一般在夜間表演,地點選在大廳或廣場,表演區(qū)稱為“祭壇”,擺有十張左右供桌。表演者手執(zhí)蓮花燈繞桌而舞。蓮花燈以細(xì)竹篾扎成燈胚,最初糊上錫箔紙做的片片花瓣,至今都已改成用縐紋紙,內(nèi)點燭火。表演時,舞者或大圈繞交套;或慢步徐行,或疾步如飛。燈隨人舞,旋轉(zhuǎn)不息;朵朵蓮花,爍爍閃光,似空中流霞,絢麗多姿,如夏夜螢火,變幻莫測。

附:相關(guān)道具、制品

1.中鼓兩面,鑼、鐺、鈸、銅如意、木魚一副,吹笙2支;

2.衣服、帽16套(明朝裝);

3.蓮花燈1副12-15盞,有紅、黃、藍(lán)、綠、白等色,工藝精巧,寬、高各20厘米左右的蓮花圓燈。

三、風(fēng)格特征

“九蓮燈”舞蹈的特點:用10多張桌子擺成一個八卦字,中間放一只方桌,10多人手提內(nèi)點蠟燭的蓮花燈,燈不斷轉(zhuǎn)動,燭火不會熄滅。提燈人邊跑邊跳,飛快地在飯桌間穿梭,正轉(zhuǎn)三圈反轉(zhuǎn)三圈,井井有條、錯落有致,時間延續(xù)一個鐘頭左右,緊密配合體現(xiàn)了集體協(xié)作精神。

“九蓮燈”舞蹈以豐富的隊形變化為其特色,有“雙龍戲珠”“日月相照”“蝴蝶雙飛”“雙水圈花”“鯉跳龍門”等。舞時腳下走便步、小跑步,雙手提燈。轉(zhuǎn)燈的動作需要技巧。轉(zhuǎn)動時,以燈為軸心,竿繞燈轉(zhuǎn),特別是“下旋燈”,倒提著,竹竿在掌心中轉(zhuǎn)動,稍有不慎,立即滑落。轉(zhuǎn)燈的動作還有“上旋燈”“平旋燈”“雙旋燈”等。

“九蓮燈”的音樂具有濃郁的地方特色,伴奏及演唱所用的曲牌,如[九品蓮臺][一江風(fēng)][怨]等,都是當(dāng)?shù)厝罕娛煜び窒矏鄣拿耖g音樂,這些曲牌皆來自莆仙的“十音八樂”和莆仙戲音樂。該舞的節(jié)奏多變,而多變的節(jié)奏主要通過鼓點來體現(xiàn)。

舞蹈所用服飾也有特色。表演者所穿的三都服是創(chuàng)始人林龍江先生親自制定的。帽子叫“三綱五常帽”,代表著儒教;衣褲代表著道教;腳穿高僧鞋,代表著佛教,體現(xiàn)三教合一的某些特征。

在聚英書院,筆者曾經(jīng)觀賞了民間舞蹈“九蓮燈”。在三教祠堂前的廣場上,13張供桌錯落有致地排開,13位穿著藍(lán)色鑲黃道服的表演者上場。其中3人分別手持銅如意、木魚、鐺,10人雙手各執(zhí)蓮花燈繞桌而舞。13人時而魚貫而行,時而穿插跑動,錯落有致,雜而不亂,我們卻看得眼花繚亂。旁邊還有一班人吹嗩吶、敲鑼打鼓、伴唱,整個場景十分熱鬧。整場表演長達(dá)30分鐘以上,這一天陽光強烈,13人始終跑動得興高采烈,沒有一點疲倦的樣子。

綜上所述,九蓮燈舞具有以下特征:

1.歷史性特征。“九蓮燈”傳統(tǒng)民間舞蹈于清道光27年(1847)在聚英書院流行,已有170多年的歷史。

2.獨特性特征。“九蓮燈”以舞蹈形式歌頌林龍江先生倡導(dǎo)的忠孝廉節(jié)、扶貧濟困的愛國助民的思想。

3.和諧性特征。“九蓮燈”的舞蹈活動增強村民的和諧團結(jié)。

四、影響意義

林龍江先生的經(jīng)世濟民思想博大精深、影響深遠(yuǎn),其信眾和三教祠遍及莆仙乃至國內(nèi)外,“九蓮燈”作為宗教民俗活動的重要組成部分,對娛樂、團結(jié)鄉(xiāng)親乃至海內(nèi)外交流,具有多方面的作用。認(rèn)真挖掘整理“九蓮燈”,在繼承優(yōu)良傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上與時俱進地發(fā)揚光大,意義不凡。

1.學(xué)術(shù)價值

“九蓮燈”是獨具一格的傳統(tǒng)民間舞蹈藝術(shù),蘊含著豐富的歷史文化內(nèi)涵。對于研究歷史、宗教、民俗、音樂、舞蹈,都有可取之處。

2.實用價值

“九蓮燈”表現(xiàn)形式獨特,舞蹈動作時緩時急、張弛有致,音樂效果鏗鏘悅耳、激蕩人心,具有凝聚力和娛樂性。通過專業(yè)工作者的整理挖掘,對世道人心的凈化和社會的和諧都有積極意義。

五、傳承脈絡(luò)

1.傳承譜系

一代,余玉卿,出生于1827年,師徒傳承方式。二代,余開族,出生于1861年,師徒傳承方式。三代,余洪玉,1913年出生,師徒傳承;余洪喜,1917出生,師徒傳承。四代,余明其,1923年出生,師徒傳承;余桂榮,1925年出生,師徒傳承;余梓明,1925年出生,師徒傳承;余金土,1924年出生,師徒傳承;五代,余春林、余啟強、余國慶、余宗珍、余金森、余國其、余德云、余登錦、余國明、余建文,大都是上世紀(jì)60年代生人,亦有50年代生人。均師徒傳承,均為代表性傳承人。

2.代表性傳承人

余春林:男,聚英書院“九蓮燈”第五代傳人,2010年8月28日被定為福建省第二批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目代表性傳承人。1962年7月出生在大濟鎮(zhèn)坑北村。他精通“九蓮燈”技藝,是個不可多得的專家里手;積極培養(yǎng)接班人,取得明顯成效。

余啟強:男,聚英書院“九蓮燈”第五代傳人,2010年8月28日被定為福建省第二批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目代表性傳承人。1963年12月出生在大濟鎮(zhèn)坑北村。他精通“九蓮燈”技藝,是個不可多得的專家里手;積極培養(yǎng)接班人,取得明顯成效。

六、保護情況

1989年以來,聚英書院董事會以籌集資金數(shù)萬元,用于培訓(xùn)藝術(shù)表演人員,“九蓮燈”的整理、搶救、保護工作,添置器具、服裝,以及制作相關(guān)器具等。

但由于時代的變遷,許多傳統(tǒng)民間文藝受到?jīng)_擊,民間舞蹈“九蓮燈”同樣陷入困境。“九蓮燈”停斷幾十年之后,直到上世紀(jì)八十年代才逐步恢復(fù)。老一輩人已老逝,所剩無幾,“九蓮燈”面臨消逝的危機,必須加強接班人的發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)。舞蹈方法和曲譜尚存,必須著力保護和挖掘,使之延續(xù)留存于世。