□時報記者 林錦堂

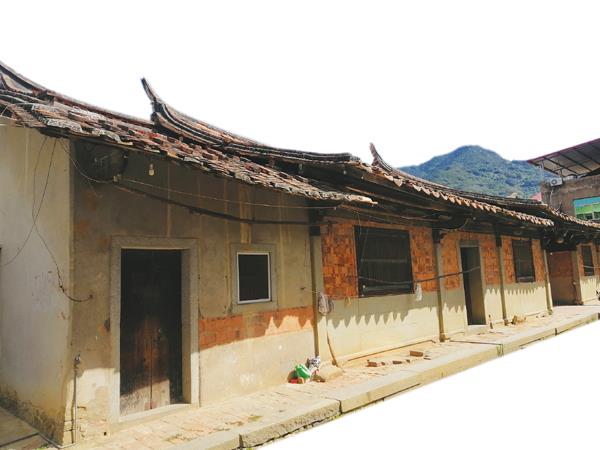

潘渭春故居

回廊幽深

燕尾脊古大宅

故居大門

天井

獨具匠心 清式平窗 特色廂房 青石打底天井

“積金積玉不如讀書教子,寬田寬地莫若寬量待人”“耀祖宗一脈真傳克勤克儉,教子孫雨行正路惟讀惟耕”,這是仙游縣郊尾鎮長安村清朝進士潘渭春故居的兩對楹聯。

據清代《道光朝實錄卷之四百零五》記載:引見新科進士。授一甲一名進士孫毓溎、為翰林院修撰。二名進士周學浚、三名進士馮培元、為翰林院編修。余下的206名進士,俱著交吏部簽掣分發各省以知縣即用;潘渭春在本科進士中,排在三甲進士第十九名。據《郊尾鎮志》載:潘渭春(1796-1868)乃香田里三十坵(今仙游縣郊尾鎮長安村)人,字宇德,號璜浦。年輕時進府學,授國子監學之職。清道光十一年(1831)鄉試中舉,授職東河知縣,道光二十四年(1844)登進士第,授補印江縣知縣,知歷荔波、銅仁知縣,貴州府學教授,漳州府學正堂。

仙游縣郊尾鎮長安村村委會主任潘燕義是滎陽潘氏后裔。他說:“滎陽潘氏開族郊尾鎮長安村,源于康熙初年,沿海劃界、遷界,多個姓氏相繼遷居郊尾,潘姓就在這一股遷居潮中來到長安村厝尾、三十坵(古稱‘卅坵’)定居。三十坵的名稱來源于一位以編草鞋為生的潘氏先祖,他以勤懇豁達的處事態度獲贈500錢,買下周邊‘三十坵’的土地,自此安居樂業。渭春公傳承‘尊古訓,崇圣賢;民則守,官則廉;淡名利,善修身’的家訓,居官清廉,為人正直,為我們潘氏后人樹立典范。”

在潘燕義主任引路下,記者來到長安村厝尾組潘渭春府第。這是一座具有清式建筑風格的土木結構古宅,創建于清朝道光年間,設有中門、偏門、正堂、天井、下廳和東西廂房。紅磚砌成的古宅莊嚴大氣,左右護厝,懸山頂,抬梁、穿斗混合式木構架,屋頂上的燕尾脊等無不體現莆仙古民居建筑特色;古宅朱門白額紅聯,傳承莆仙民俗文化元素;古宅內梁、柱、檁的直接結合有序有度,青石打底天井,懸空見天,回廊幽深,筆直通往廂房,獨具匠心,處處洋溢著濃厚的歷史文化氣息。

據潘燕義介紹,潘渭春登進士第后,授補印江縣知縣,在前往貴州印江縣任職的時候,獨自挑著棉被,不辭千里獨步前往。當時印江縣極度貧窮,全縣只有一萬多人口。在任期間不乏有人托其侄子向他行賄,但潘渭春不為所動,還對侄子加以斥責。他公私分明地處理好每件案子,深受當地人民群眾的愛戴。清末,他不僅為家鄉長安村筑壩引水,還開通了10公里引水渠,灌溉下游農田600多畝。

道光二十八年(1848),潘渭春以母老,告養回鄉。其母去世后,家財被盜賊劫盡,只得攜眷流落他鄉。平定盜賊后,邑人以渭春德高望重聘為仙游縣城金石書院(今仙游一中)掌教。同治三年(1864),潘渭春受任漳州府學教授,兼理左堂鑒院丹芝書院。當時,漳州發生騷亂,州府第及民房被毀。潘渭春帶頭倡導重修府學明倫堂,使府學及衙署得以修復一新。丹芝書院,即是漳州丹霞、芝山兩書院。丹霞書院始建于清朝乾隆二年(1737),是近現代漳州首座公辦學校,在漳州地區乃至(長)汀漳(州)龍(巖)都有深遠影響。芝山書院位于漳州芝山山麓南面,為今漳州市政府和漳州一中的一部分,其前身是創建于宋嘉定十六年(1223)的龍江書院,宋毀于戰火,明、清再次重修,并于東側另建仰文書院,后龍江和仰文兩院合并,改稱“芝山書院”,為漳州一中的前身。

潘渭春生前有兩位得意門生,一位是親侄潘經文,舉人出身,文采華麗,精通書法;另一位是與潘經文同年中舉的劉章天(1824-1881),官至禮部尚書。潘渭春于同治七年(1868)五月病故,葬于楓亭汀墘燭臺山麓,同科進士林錫賡為其撰墓志銘。

歷覽古今多少事,百姓心中有桿秤。潘渭春官位品級不高,卻居官清廉,外和內嚴,不避權勢,不受私賄,于養廉外絲毫不取;他任職期間,對待庶民百姓,善于曉之以理,深得邊民信賴,邊疆社會安定,百姓安居樂業,被后人譽為“一代廉史”,其廉潔奉公的為官品格,一直流傳于鄰里街坊中,后人尊稱他為“潘老爺”。