□今閑

此處當年未建橋,黃大叔背著黃國璋蹚過湍急的溪流去找土醫治病。

“龜羊村”立石

金竹坑是常太鎮金川村的一個自然村。

金竹坑因生長獨特的金竹而得名。

竹有竹德,與梅、蘭、菊,并稱四君子。四君子皆有德者。

竹德高風亮節,堅韌虛心。村人或因此,取諧音而雅化地名,曰“金德坑”。有“金德社”焉。

金竹坑的金竹,原先只在村口溪岸峭壁上生長一叢,今則于往龜羊道旁間或數見。以此可知,村民鐘情呵護,期其繁衍豐茂。

金竹聲名遠播。村里長者,言之鑿鑿,謂上個世紀五六十年代,山里公路未通,有政府干部倩村民挖掘竹苗,肩扛至王宮碼頭,再乘東圳水庫汽船,到壩頭裝上解放軍的軍車,運往遠方。

此后,知情者告訴村里人,這些金竹運往廈門鼓浪嶼。今于鄭成功紀念館周邊附近所見之金竹,其“娘家”便是金竹坑!

何必究其真偽?情懷無價。

20世紀上半葉,尤其是三四十年代,金竹坑曾經是閩中三年游擊戰爭的紅色革命根據地。《中共閩中地方史——新民主主義革命時期》(中央文獻出版社,1999年)對“三年游擊戰爭”斷限為“1934年5月~1937年6月”。

在這個時限內,金竹坑作為紅色革命根據地,既是革命斗爭形勢所逼,又有其作為游擊戰爭的得天獨厚的地理條件。

金竹坑所在的金川村,距原莆田縣城約20多公里,屬于當年常太鄉馬口保。

馬口與縣城之間,在東圳水庫建成之前,有一片山間谷盆小平原。這里有設在烏宮的區公所(或其先后也設在楓葉塘,且楓葉塘更聞名),有熨斗、洋邊、坑洋等人口稠密的大村聚落。這一小平原,正是國民黨統治的政治強力所在,其地面上有稅警、鹽警、常備隊、官員士紳,以及出沒無常的便衣特務和匪徒打手性質的“手槍隊”。

小平原西北盡頭,即進入舊志書所記的“山中”鄉村。

從王宮(橫江祖宮)往西北“山中”的鄉村,包括現在的霞山、渡里、金川、馬院、黨城、頂坑,乃至內東坪、外東坪等8個村,體量約占全常太的四分之一。在當時的建制名稱則為“保”“甲”和“鋪”之類。

在這8個村中,除霞山、頂坑之外,其余均與仙游縣的游洋鎮、鐘山鎮,有或多或少的接壤。尤其是渡里、金川、馬院三個村,更與仙游縣的游洋鎮,有著漫長的山界。古稱“三角里”,與“興泰”臨;閩中三年游擊史則習稱“莆田縣西部與仙游交界山區”。現在當地老人在言及地名時,仍有“外坑畬角里”(渡里村)、“金竹坑留甲里”(金川村)、“漈兜馬院里”或“漈兜江北里”(馬院村)等習慣說法。

金川村東南方向為渡里村,西南方向為馬院村,北部翻山即進入仙游縣游洋鎮的興山村、霞峰村(即興泰地界),南向為黨城村、頂坑村、霞山村。經霞山村,出王宮、安口,即達坑洋;過烏宮、熨斗、楓葉塘,出常太境;由龍橋,進西門至縣城(舊時龍橋至縣城西門亦屬常太境)。

金竹坑是金川村的心臟所在。其后背為留角自然村,乃徐姓人家聚居。從留角后山上行翻越,是為興山、霞峰境。前向昔為“四合”境,含社后、萩蘆、大洋邊、頂甲自然村。左右兩翼,由半山腰橫路分別與渡里外坑和馬院勾連,形成犄角呼應、騰挪游擊之勢。

正是具此地形地貌優勢,閩中革命幾次重大戰斗行動,其出發地點均與此地相關。

奇襲楓葉塘。

1934年,“新的中心縣委于同年9月重建”,中心縣委“確定在莆田西部與仙游交界的常太山區建立根據地”。“1934年底,為進一步掃除在常太建立根據地的障礙,鄭金照、潘濤率領縣游擊隊襲擊了楓葉塘鎮,繳獲駐鎮民團步槍20多支。”(《閩中黨史研究文論選》,李祖興主編,鷺江出版社,1993年。以下簡稱《閩選》。)

符合上述“根據地”條件的,正是現在常太鎮渡里、金川、馬院三個村的連片山區,而金川村為其中間地帶,金竹坑在地理位置上則是核心所在。

在《閩選》中所載的《閩中三年游擊戰爭概述》一文中,更有如此敘述:1936年1月,敵四十九團一部與保安隊、壯丁隊等共500余人,分四路由下宮、漈兜、渡口、外坑等處進兵“兜剿”常太紅軍游擊隊。

這里“兜剿”一語,分明指出常太紅軍游擊隊所在地,正是金竹坑!

所以,此次襲擊楓葉塘的戰斗,或可有二種路線選擇。

一是紅軍游擊隊從駐地出發,經渡口、霞山,出王宮,穿越小平原,直搗楓葉塘。其優勢是道路平坦,距離最近;但不利在于反動勢力強大的地帶通過,受阻風險高。

二是經畬角里,從河浪嶺下山,過東西會,由岐尾直攻楓葉塘。此線路多為山路,村落疏散,人煙稀少,敵人防守薄弱,但山路崎嶇遙遠,體力消耗嚴重。

長途奔襲長嶺。

1936年5月,由于叛徒破壞,閩中游擊隊第一支隊遭受損失,面臨危險。閩中特委決定兩支隊伍合并,集中到第二支隊駐地的常太根據地漈川。漈川即前文所述渡里、金川、馬院三個連片山區根據地的馬院的一個自然村,與金竹坑緊相連屬。

“6月中旬的一個晚上,劉突軍率領多名精干突擊隊員從常太出發,躍過龜山,直插福廈路上的長嶺,襲擊保安隊一個排的據點,繳槍18支。”(《閩選》)

隊伍“從常太出發,躍過龜山”,這個行動路線,也許是繞開駐扎在渡口的國民黨“常備隊”,而選擇從萩蘆、大洋邊、黨城、頂坑,更是遠避楓葉塘、熨斗、烏宮、洋邊等處國民黨駐防要地,經王里洋,從下坊南側涉水過溪,抵南垾,穿莒溪寨門,翻越馬角尾,在華亭宮利稍事休整,蓄積力量,一鼓作氣,直搗莆仙交界的長嶺。

馬角尾即龜山的一個山峰隘口,是常太莒溪與華亭之間常行山路的首選關口。與龜山相連的有馬齒山(或即當地人所說的馬角尾?)和天壺山(或莒溪當地人所說的“天子山”?),是為莒溪山谷盤地的天然屏障。

莒溪在清朝曾經是反清組織“小刀會”的據點,因出入其間的只有五條險要道路,易守難改,官軍幾次進剿均“知難而退”。此五條道路聞名則膽寒,曰“寨門孔”“馬角尾”“虎脰盂(脖子)”“老鼠隨(爬)”“水牢嶺”。而此番閩中游擊隊長途奔襲長嶺,或者即從“寨門孔”“馬角尾”經過?

筆者早年曾聽祖輩鄉親,談論“土匪”之事,說是當年有個賣“青干(蝦米)”的“土匪”探子在鄉間出沒,但凡“賣青干的”經過的鄉村,其間有富豪人家必遭“土匪”搶劫。村里人見到“賣青干的”經過,必驚恐萬狀。某年某日又見“賣青干的”經過本處,是日黃昏即有數十人的隊伍從村邊疾步前行。隊伍槍械齊整,還有二人抬著“三腳虎(機關槍)”。膽大的村里人探頭張望,隊伍中便有人嚴厲而低沉地警告:“看什么,不準看!”

此次“土匪”隊伍壯大,但只是“過路”前往“過山”而去。本村只是虛驚一場,毫發無損。

“過山”是常太莒溪人對華亭地界的稱呼,即“翻過山的那一邊”。

若干年過去,筆者似乎明白,這支隊伍疑似劉突軍所率奔襲長嶺的精干突擊隊?而常太老前輩曾說“(陳)建新賣青干”,或為化裝偵察?

東西會籌糧。

金竹坑上一輩人經常會“閑談”游擊隊前往東西會(今東青村、東太村地帶)籌糧的“趣事”,而至今村民中仍有人對此津津樂道。

某次,游擊隊帶領金竹坑村民數十人,帶上裝糧食的谷籮、布袋,翻山越嶺到東西會一個名叫“財奇(音)”的財主家,把稻谷悉數搬運回來。

第二天一大早,該財主帶上禮物,找到正在金竹坑打麻雀的蔡春庭。

財主滿臉堆笑,一邊給在場的每個人分“洋煙(卷煙)”,一邊顫抖著說“蔡先生,蔡……先生,……”春庭則專注于牌桌,頭也不抬地說:“你那是笑還是哭?你想說什么我知道。快回去!你那谷沒有了,可是田還在!”

此后,春庭的“是笑還是哭”和“谷沒有了田還在”的話就在遠近傳開,常被人引用,成了“古粕(典故俗話)”。

其實,當年在常太山區的所謂“地主”多為“二地主”,真正的大地主都住在城里。鄉下“地主家無余糧”并不罕見,所以,那些心疼被籌去糧食的“二地主”們的心情是可以理解的。

但是,諸如此類可以順利籌到糧食的事,是與黨組織和游擊隊實事求是的統戰工作分不開的。

“于是,根據地范圍日益擴大。為了加強黨的領導,特委決定成立常(太)廣(業)興(泰)邊區工委,先后在根據地內建立了17個基層黨支部,發展新黨員50多人。黨組織和游擊隊還十分重視對比較開明的上層人士和愿意靠攏紅軍的保甲長開展工作,盡量爭取團結他們。常太黨城村有一個退隱在家的十九路營長叫蔡春騰(庭),他在地方士紳中頗有威信,游擊隊和他建立友好關系后,便爭取了一大批保甲長和上層人士。爾后,他的兒子蔡兆英也參加了游擊隊。”(《閩選》)

這個“谷沒有了田還在”故事發生時,春庭正是在金竹坑某“保甲長和上層人士”家中打麻雀(麻將)。

春庭祖家是黨城下洋,妻子卻是馬院漈川韓家,與烈士韓永藩有親戚關系;韓永藩與金竹坑也沾親帶故。牽來牽去,馬口里的家庭之間都會扯上親情的。

春庭卸甲歸田之后,曾在渡口對面的坂岑頂開荒種植,還自號“鋤園”。他經常在游擊隊活動的根據各村游玩,或者打麻雀,或者“打十番”,也有可能與文人雅士詩酒酬唱。據春庭之子蔡文德(共產黨員,老革命離休干部)生前所言,春庭曾營救過中共莆田黨的創始人陳國柱(廖華)同志脫險。

與金竹坑相鄰的留甲,則是徐椿(1958年病逝)故里。徐椿是國民黨將軍溫洪(彥斌,安福人)部下,曾受溫洪舉薦參加在南京舉辦的“國術(武術)”擂臺賽,獲得“全國冠軍”。這個人物的存在也可以成為一種間接的“保護傘”。

留甲上山即興泰面的上宮。上宮是武裝割據的首領雷覺蒼(雷光熙之父)的勢力范圍。中共游擊隊在這一帶活躍時,覺蒼雖然已經被國民黨殺害,但余威仍在。陳國柱同志回憶錄中記述,1927年他派吳夢澤到上宮建立中共支部,特別交代吳夢澤同志先與“我的朋友覺蒼”聯系。

綜上所述,金竹坑作為中共游擊隊的革命根據地,不但具備天時、地利,還有不可忽視的“人和”!

言及人和,竊以為應把目光投向被共產黨喚醒的廣大民眾!

前面已經講了從金竹坑出發前往東西會籌糧的故事,那種全村數十人一呼即應,說走就走的壯烈場面,讓人不難感受到蘊藏在勞苦大眾身上的力量。

金竹坑的一個小角落龜羊,不多幾戶人家,曾經較長一段時間成為中共領導機關所在地。蘇華、陳建新、黃國璋,還有許多村民叫不出名字、或者已經忘記了名字的革命者,都曾吃住在這里。目不識丁的村嫗阿細,與蘇華親如母女姐妹,堪比《沙家浜》里的沙奶奶,縫補漿洗不停手,三餐雖無魚蝦,但是番薯竹筍也不讓同志們餓著。而黃大叔不但敢背著黃國璋蹚過湍急的溪流去找土醫治病,還可以不顧生死危險,翻山越嶺到“國統區”買藥……

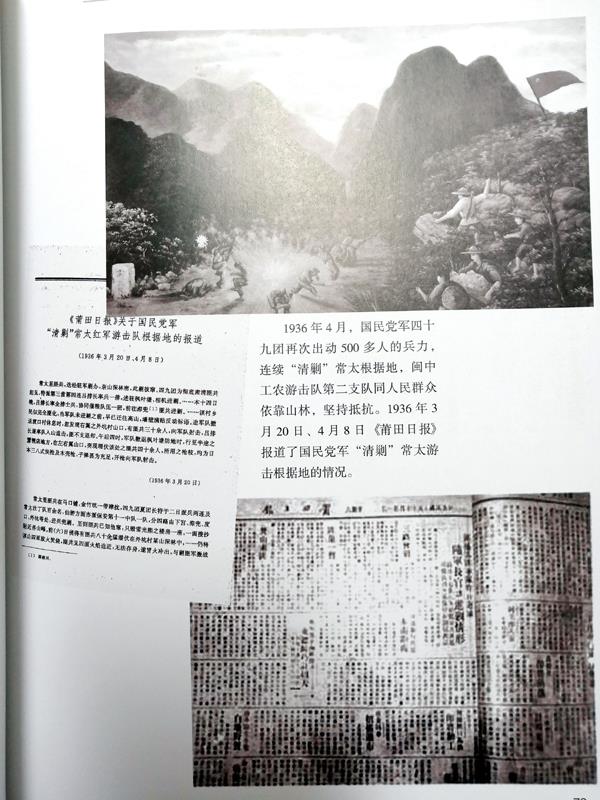

1936年的《莆田日報》有這樣報道:

進剿“際川(漈川,漈兜)”時:

該村鄉民似完全匪化,當軍隊未進剿之前,早已遷往高山,墻壁上貼滿反動標語;迨軍隊撤返渡口村休息時,忽發現右翼之外坑村山口有匪共三十余人向軍隊射擊。

進剿“外坑”時:

因游擊隊和群眾事前撤到山上,敵人“只焚雷光熙之樓房一座”,又“將該山四面放火焚燒”;當游擊隊為救護群眾而“冒火沖出與剿共軍激戰約兩小時之久”后成功地撤去時,敵人只好以“卒因山深林密,且天色已晚,未便窮追,至被其趁機逃入林中脫去”為由而自圓其說。

(轉引自《閩選》)

渡里、金川、馬院,這三個村連結成片的游擊根據地上,在革命戰爭年代涌現出數十位革命烈士、革命者,并因此有相關的眾多的烈屬、軍屬和“五老人員”,三個村均列為“革命基點村”。

僅金川村就有四位烈士,其中金竹坑有李玉同、何鳳袍、陳清泉三位烈士,另一位為留甲的徐元昌烈士。還有一位“空手奪槍”的英雄鄭烏鎮。至于在國民黨歷次“清剿”中,面對威脅利誘,堅貞不屈、堅韌不拔的普通村民,更是難以數計。

三十五年前,筆者曾經在金川村有過四年的居留時間,期間與村民交往密切,親聆許許多多回腸蕩氣的傳奇故事,每次經過橋頭那叢金竹,仿佛看見烽火硝煙中偉岸的身影。今次又忝列采風團,故地重游,注目金竹,竟深情難抑,權成數語以抒懷,曰:

金竹金德,生養英杰。

鄉親愛之,高風亮節。

含笑忠魂,山水是則。

砥礪后昆,薪火不歇。