□時報記者 凌明信

雷光熙烈士遺像

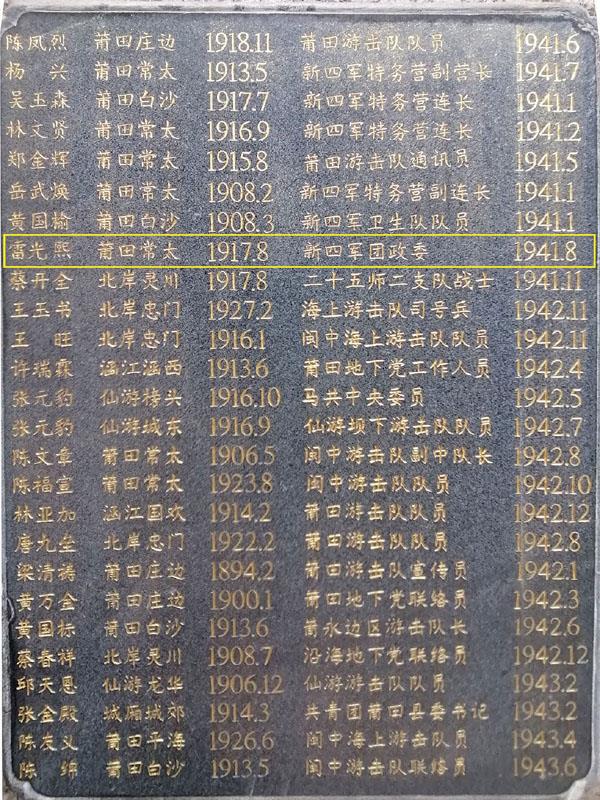

抗日戰爭時期犧牲的部分烈士名單(攝于閩中革命烈士陵園)

雷光熙烈士故居

閩中游擊根據地的斗爭,是南方三年游擊戰爭的重要組成部分。1934年12月,王于潔領導的楓葉塘突襲戰打響了閩中三年游擊戰爭的第一槍。在閩中三年(1934.10-1937.7)游擊戰爭中,有一位叱咤風云的人物,他就是1917年8月出生于今莆田市城廂區常太鎮渡里村畬角里的雷光熙。

雷光熙,曾用名雷音,畬族。他的父親雷覺蒼曾是民軍營長,北伐戰爭結束后,莆田民軍被國民黨軍林繼增收編,雷覺蒼在國民黨地方派系斗爭中被枉殺。面對家庭突遭的厄運,雷光熙十分悲憤,深感社會黑暗,逐中斷學習回鄉繼承家業。1934年9月間,中共莆田中心縣委重建后,決定在國民黨統治力量相對薄弱的常太山區開辟新的活動據點,并派縣委委員鄭金照、陳建新到常太動員進步青年雷光熙參加革命。雷光熙對共產黨振興民族的作為深有好感,表示堅決投身革命,并主動獻出家里所藏的3挺輕機槍、9支步槍、1支駁殼槍及子彈、手榴彈數箱。于是,黨組織用這些武器在常太建立一支20多人的游擊武裝,從而開辟了常太第一塊游擊根據地。在斗爭中,雷光熙從一個普通學生逐漸成長為英勇善戰的游擊隊員,經受了槍林彈雨的考驗,光榮地加入了中國共產黨。1936年2月,雷光熙率領游擊隊小分隊前往廣業外坑圍捕土豪林少平,歸途中在沃柄嶺遭遇拘捕壯丁的一個連隊的敵人,游擊隊主動伏擊,敵軍潰敗。當年5月,國民黨當局出動飛機、裝甲車等共3000多人的部隊,對福(清)永(泰)邊游擊根據地進行重兵圍剿。中共閩中特委書記王于潔親自趕赴永泰后溪,沿著莆永邊山區小路,把閩中工農游擊隊第一支隊帶到根據地,同第二支隊勝利會師。閩中工農游擊隊第一支隊從福(清)永(泰)邊的羅漢里突圍出來后,在常太漈川,王于潔主持了合編會議,決定以常太馬院漈川等地為中心,建立游擊戰爭根據地,而第一支隊正式并入了第二支隊,合并改編為中國人民抗日救國義勇軍西南軍區閩中第二支隊,合編后的游擊隊對外仍稱閩中工農游擊隊第二支隊,支隊長是吳德標,政委劉突軍,參謀長楊采衡,副支隊長雷光熙、王鐵成。當時,在考慮副支隊長的人選時,中共閩中特委認為雷光熙參加革命后進步顯著,有軍事才能,決定提任為副支隊長。是年,雷光熙年方19歲。

兩支隊伍合并后,游擊隊伍空前壯大,閩中革命烈火熊熊燃燒。而就任副大隊長的雷光熙積極整編隊伍,加強訓練,提高隊伍的戰斗力,連續打了幾次勝仗。在這些戰斗中,特別是1936年6月間,雷光熙在襲擊駐在福廈公路莆仙交界長嶺地段的敵保安隊一個排,攻擊黃石鎮國民黨莆田第三區署警衛隊,到何寨斗地霸何承祖斗爭中身先士卒,沖鋒在前。國民黨的《福建民報》《奮興報》《莆田日報》均稱閩中工農游擊隊為“雷光熙部”,可見,雷光熙在當時部隊影響力!

“西安事變”后,閩中工農游擊隊第二支隊改編為中華人民抗日救國義勇軍第七路軍第一縱隊,吳德標任司令員,劉突軍兼任政委,雷光熙、王鐵成任副司令員,楊采衡任參謀長,致力于建立閩中抗日民族統一戰線。1937年7月7日盧溝橋事變發生后,中共閩中工委通過各種渠道與國民黨當局聯系,提出合作抗日談判,最終得到國民黨當局的回應。經過三輪談判,9月上旬,閩中國共雙方達成和談協議,閩中抗日義勇軍按照協議,陸續從莆田、仙游、福清、永泰邊境開往莊邊赤石(今尚書橋)集中,由劉突軍負責政治教育,吳德標負責軍事訓練,翁鴻鏜負責文化學習。同年10月15日,閩中工委書記劉突軍率領閩中抗日義勇軍下山,在莆田城南地段的錦亭寺,接受國民黨軍第239旅代表的點編,閩中抗日義勇軍改編為國民革命軍陸軍第八十師獨立大隊,劉突軍、楊采衡任正、副大隊長。全隊200多人編為兩個中隊,雷光熙任第一中隊中隊長,翁鴻鏜任指導員;吳德標任第二中隊中隊長,金貫一任指導員。改編后,部隊在廣化寺駐防,指戰員們到處張貼標語、散發傳單,還派人到莆田城區宣傳抗日、鼓勵參軍,廣泛開展抗日救亡宣傳,并通過軍訓進行擴軍。由于部隊紀律嚴明,又執行全面抗戰路線,深受群眾擁護,莆田青年紛紛要求加入抗日隊伍,部隊政治影響一天天擴大,隊伍也擴大到300人。至今,廣化寺釋迦文佛塔內,還留有宣傳標語。

1937年11月中旬,劉突軍領導的獨立大隊奉命開赴泉州駐防。1938年3月10日,國民黨頑固派背信棄義制造了“泉州事變”,秘密殺害劉突軍、高萬里等人,楊采衡、吳德標、雷光熙等領導人團結全體指戰員堅持斗爭,抗議國民黨頑固派的暴行。在中共中央東南分局和新四軍軍部的交涉下,閩中游擊隊終于回到了黨組織和新四軍的懷抱,于4月下旬奉新四軍軍部之命,在福州洪山橋作短暫休整后,開赴皖南抗日前線。抵達軍部時,雷光熙、吳德標、金貫一、楊采衡、翁鴻鏜等連營干部受到葉挺軍長、張云逸參謀長的親切接見,部隊被編入新四軍軍部特務營第二連,雷光熙任軍部警衛團某營教導員。在“皖南事變”中,雷光熙與營長率部多次頑強抗擊頑軍的進攻,在從無為縣坐船到南京瓜州渡口時,被偽軍拘留,后被害于獄中。

1983年9月1日,中華人民共和國民政部頒發革命烈士證明書,褒揚在抗日戰爭中壯烈犧牲的雷光熙。

雷光熙烈士故居建于1910年,坐北朝南,為兩層土木結構,中間為大廳,兩側共四間廂房,總占地面積400平方米,現保存較好。

在閩中革命烈士陵園內,雷光熙的名字赫然在列。