□時報記者 林錦堂

在遺址原基修建鄭紀出生地陋室

明代戶部尚書鄭紀(1433-1508),歷經英宗、憲宗、孝宗三朝,人稱“三朝元老”,素有“經濟名臣”稱譽。他為官清正,敢于直言進諫,一生“遠奸邪、恤民情、輕賦稅、興學耕、植蔭林、倡橋梁”,500多年來,他的功績一直在莆仙民間廣為傳頌。鄭紀的一生富有傳奇色彩,尤其是他的名字由來,在民間有“紀家生、鄭家養”的傳聞;他的出生地,更是顯得撲朔迷離。

鄭紀生世的傳說

明朝永樂年間,仙游山官渡尾(今仙游縣西苑鄉仙西村官尾自然村)官帽山(又稱“天馬寨”)山下有戶紀姓人家,育有六子,老幺阿陸,為人厚道,父母疼愛有加。紀陸從小跟隨父親在屏南山背面狀元隔燒炭為生。紀陸23歲那年,父母為他娶了鄰村一小戶鄭家的女兒做媳婦,鄭氏勤快能干,孝敬公婆,深受公婆喜愛,所以小兩口沒有分家,一直跟著父母生活。多年后,紀陸母親去世,妻子卻未能生兒育女。鄉親、族人對紀陸夫婦沒有子嗣,漸漸有了歧視和閑言流語,兄嫂嫉妒父母偏心,時不時責罵鄭氏是“生不了娃的婆娘”,鄉人一旦遇到不順心的事,就怪到鄭氏頭上,認為是鄭氏沖敗了祖宗的風水等等,甚至有族人滋生出要趕走鄭氏的念頭。紀陸父親看在眼里疼在心里,卻是無能為力,他只好帶著紀陸夫婦重還狀元隔燒炭維持生計。

有一日,年邁的老紀來到屏南山山頂一寺廟(古跡尚在,今名“尼姑池”),為紀陸夫婦的運途求簽問卦,求賜到一支上簽:“故園情分緣已盡,屏山續緣度余生;筆架山下定乾坤,后代子孫出貴人。”解簽師父一番講解后,老紀心里明白了一切。回到家中,他把去寺廟求簽的事告知了紀陸夫婦,提議他們走出去另謀生計。紀陸夫婦雖然不解簽文的含義,卻理解老父親的用心良苦,但父親年齡已高,他們豈能離開老人家。又過了數年,紀陸父親仙逝,夫婦倆悲痛交加,把老父親埋葬在炭窯附近。守孝期過后的一日,鄭氏問紀陸:“公公生前囑咐我們要走出去謀生,阿陸有什么想法?”紀陸是個孝子,自然答應妻子走出去看看!夫妻倆開始商議去哪里落腳合適,做生意,沒有成本;打工不能去遠方,因為不會講官話。經過再三思量,紀陸提起文賢里屏山上鄭有一戶員外叫鄭恒淑,為人好義,在鄉里是一位有名的善人。鄭氏聽后,覺得在理。

次日一大早,紀陸夫婦簡單收拾行囊,來到屏山上鄭(今仙游縣度尾鎮埔尾村上鄭小組)求訪鄭員外。鄭恒淑獲知來意,問紀陸想做什么工?紀陸回答:“只要我們夫妻在一起,做什么工都可以。”鄭員外打量了紀陸夫婦一番,沉思片刻對紀陸說:“屏南山(也稱‘屏峰山’)有一片山林,正需要人看護,你們倆就去那邊幫我看山護林,二人兩份工錢。紀陸很是感激,但回絕了鄭員外給兩份工錢的善意,他說:“媳婦是個婦人,不能拿跟男丁一樣的工錢,若可以的話,山上的雜木給我燒炭,這樣就可以貼補生活費用。”鄭員外聽后為之一怔,多少打工的人都會嫌工錢少,這個山里人卻人窮志不窮,反被感動,當場應允,并命管家安排食宿。自此,紀陸夫婦在屏南山立灶營居,過著平靜的生活。

紀陸夫婦在看山期間,利用雜木燒炭,為的是多賺點錢買香、紙錢來虔敬山神土地神。如此生活,日復一日,年過一年,不知不覺,紀陸夫婦年齡近知天命之年。可是未生男育女,夫婦倆談起此事,無不嘆息。盡管如此,夫婦倆對山神土地神依然虔敬。夫婦倆的虔誠感動了屏南山的山神,山神決定“投胎”轉世于紀家,滿足紀陸夫婦的夙愿。

有一天,屏南山的山神托給紀陸一個夢,夢中他見到了土地神,土地神指點說:“仲秋佳月,八月初八日晨,前往大目溪橋頭(今木蘭溪上游,仙游度尾潭邊村與帽山村交界)等候,有八個人會經過此橋,最后一位衣衫破爛、拐腿扶杖的那個人,你一定要拉緊他的衣服,求他指賜贈吉地一穴。”紀陸終于盼到了八月初八,當日他連夜趕程,于黎明時分來到了大目溪橋頭等候。待辰時,眼前一亮:真的出現了八位匆匆行人,最后一位行人果然是衣服破爛,拐著腿扶著杖。紀陸緊緊拉住那位拐腿老人的衣服不放,并跪下求情,口口聲聲:“請仙翁指賜贈給我吉地一穴”……拐腿人看似有心又似無奈地念著:“山上雞公啼,山下鹿母生鹿仔;馬若騎人魚爬樹,穴位定椿無差唉。”拐腿人念完此詩便問紀陸:“是誰叫你來?”紀陸誠實地說:“是屏南山地神指點。”話聲剛落,拐腿人手揮一下,只聽“啪啦”一聲就不見了。

當紀陸走到屏南山半山腰時,果然聽到山頂有鷓鴣啼叫聲,抬頭一看陽日當空,不禁口里喃喃“雞公日中啼”;要繼續再行時,突然又發現路邊有一只母羊正在生羊仔,紀陸脫口而出:“這不就是鹿母生鹿仔嗎?”于是,他快步趕回山宅,拿著香就來到土地廟,卻驚訝地發現土地神的“金身”歪了嘴巴!紀陸恍然大悟,早晨那位拐腿仙翁揮手“啪啦”一聲,原來是打土地神的嘴巴。

自此,紀陸將父親的遺骨遷移到“穴地”,期間正好有一位老翁把一條大魚掛在樹上,人坐在樹下乘涼,看著周圍環境,不禁贊頌:“此穴地腳踏兩鳳,背靠屏山,左右雙將軍,一劍保水尾。”此時,又有一位木匠師傅抬著一只魯班馬路過此地,接著話尾說:“妙!妙!此穴定乾坤,后代出貴人。”

光陰似箭,歲月如梭。又過了一春秋,紀陸的妻子有了身孕。明代宣德八年(1433)閏八月十七晚上,屏南山霞光閃閃,紀陸的老伴生了一男孩!老來得子,夫婦倆高興了好一陣子。第二天紀陸照樣挑著一擔滿滿的炭上市去賣。在街市上碰見了鄭員外,鄭員外忙問紀陸:“阿陸啊!你昨晚怎么不小心讓山給著火呢?”紀陸說:“沒有,昨晚好好的,怎有燒火呢?”鄭員外急了:“唉!阿陸你老實人咋不說實話,昨晚那山頂火光閃閃,怎說不是著火呢?”紀陸說:“噢,那我不知。昨晚我老婆生小孩忙著哩!”鄭員外一怔:看來此子不是凡胎。又念著紀陸妻子鄭氏與自己是同姓,于是他對紀陸說:“那山頂水冰地冷,又不方便,你搬到我府來住吧!”從此以后,紀陸一家三口搬到了鄭府,鄭員外對紀陸的孩子呵護有加,視如己出。為了感謝鄭員外,紀陸與鄭員外商議,給小孩取兩姓為名。于是取了鄭為姓紀作名,因而民間就有了流傳至今的“紀家生、鄭家養”的傳說。

解開鄭紀出生地之謎

鄭紀生世,雖然只是民間傳說,然而埔尾上鄭距仙西村官尾只有20公里,若傳說不實,緣何會流傳至今?500多年來,埔尾鄭紀后裔也沒有對這個傳說進行反駁。記者就鄭紀生世咨詢了埔尾南方鄭紀積善社負責人劉國英,他對傳說是否真實性沒有異議。

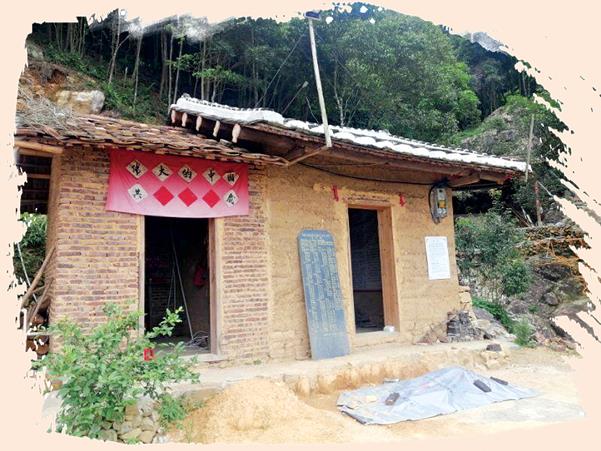

去年,埔尾南方鄭紀積善社熱心人士在屏峰山發掘了鄭紀出生地陋室遺跡,并在度尾屏峰山復建鄭紀故居,從而解開了鄭紀出生地“塵封”在大山里500多年的秘密。

近日,記者前往鄭紀出生地探秘,尋訪藏在大山深處的鄭紀出生地的居陋室。埔尾鄭祠距鄭紀出生地約有5公里,去年,由埔尾南方鄭紀積善社發起修建了一條土坯路,直登屏峰山鄭紀出生地。屏峰山,這是一座美麗又高大的山,海拔1100米,是戴云山的一個支脈,山勢峰巒層迭,連綿不斷,山上杉、松、竹等林木四季繁茂蒼翠,空氣清新,風光旖旎。鄭紀出生地的居陋室就在這座深山中,與自然和諧共生。

埔尾南方鄭紀積善社負責人劉國英告訴記者,鄭紀故居為兩間房,獨立門戶。2019年9月,他們在修復故居時,考究故址原貌,放棄了水泥灌溉地基和磚混結構地基的辦法,而是在原遺址墻基的基礎上,采用“古法”打地基和土墻修建的方法,恢復鄭紀故居的原基原貌。

站在鄭紀故居面前,大自然的神奇和壯麗映入眼簾,山澗與山洞交錯,千奇百怪的大石頭拔地而起,上頂云天,危峰兀立,云霧繚繞,美不勝收,微風吹過,心曠神怡。在鄭紀故居左側,有一澗水聲潺潺的溪流,溪水清澈見底,猶如三盅小瀑布。劉國英告訴記者,那三盅水各有來意:上盅水為煮飯、洗菜的生活用水;中盅水為洗衣水穴;下盅水為生產農具清洗池。鄭紀故居屋后山上100多米處,山谷幽靜,樹蔭倒映,記者尋蹤到炭窯、石凳椅、土地神廟等尚存遺址時,人仿佛穿越了500多年的時空,看到了善良的紀陸正在一邊添柴燒火,一邊向我們揮手,歡迎我們的到來;他黝黑的臉上流露出甘甜的微笑,依稀獲知其子鄭紀出人頭地,傳承厚德家訓,勤政愛民為后人所敬仰。

世外桃源藏深山,陋室有根思故人。鄭紀在臥屏山讀書22年,過著怡然自得的生活。32歲那年,他作《歸樂窩記》,對山林生活的描寫相當愜意:“每天朗氣清,翁冠竹籜(筍皮)冠,服葛巾衣,著芒履(草鞋),曳槁藜杖,游于緱隴間……行而視,視而立,倦則班茵而坐,客至隔籬而呼,翁顧而笑,笑而起,迎客入窩中。呼童引泉瀹(煮)茗、烹雞取魚、摘蔬果,酌酒賦詩、鼓琴彈棋擊壺以為樂。酒醉則攜手散步于園池之上,度麥隴、穿竹徑,轉過松林桑塢之下,賓主兩忘,景物俱化,不知人世間何樂如之。”鄭紀進而感嘆說:“雖然天下山川景物之美,何限豈一歸樂窩,但世之人多售身于軒冕(官位爵祿),老死而不知歸;間有歸者,猶營營馳逐不已。雖山川景物日羅于前,皆不知其為可樂。”

或許是思念親人的緣故,鄭紀對屏山情有獨鐘。有一次,他攜琴上屏山故地重游,驀然回首,即作一首袒露胸襟的感慨詩《故山行》:“十疏辭丹陛,歸來訪故山。白云久有意,待我松梧間。抱琴往以之,綠蔭墜闌珊。飄然忘塵想,毛骨生秋寒。登高一舒嘯,浩浩天地寬。”鄭紀在字里行間流露出辭官的緣由和對故地的眷戀,感慨這是屏山上的白云早就有意安排的;他抱琴登上屏山,放眼馳騁,林木繁茂,一派蒼翠,留戀不已;憑借彈琴吟唱,釋放心里的萬千感慨,原來只有這寬浩的天地,才是自己真正自由歡樂的歸宿和精神的原鄉。