□俞宗建

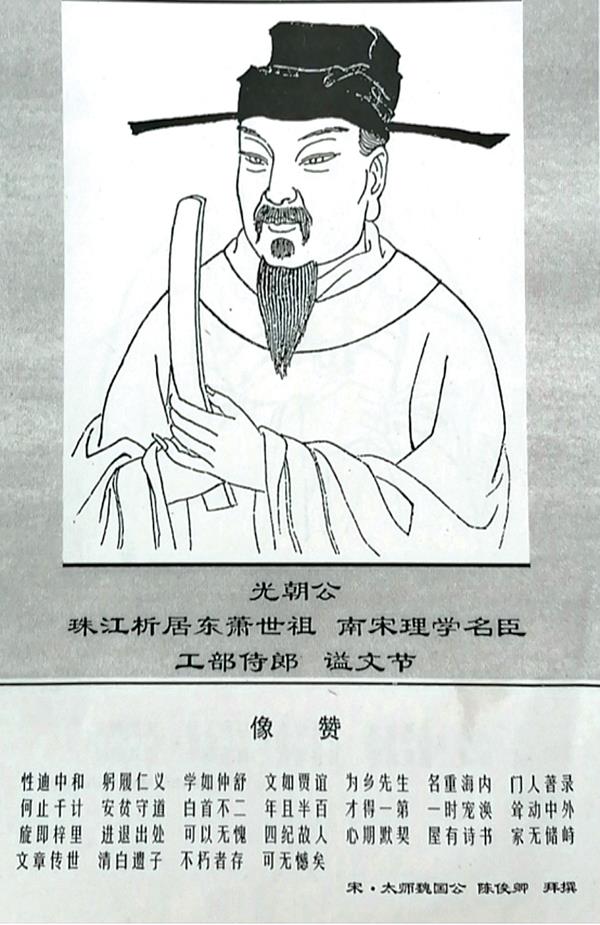

“南夫子”林光朝像、 《林光朝像贊》陳俊卿撰

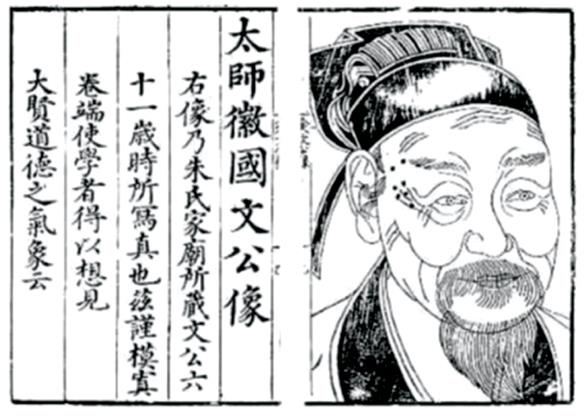

宋·朱子六十一歲 自畫像

按:《朱熹事跡考》作者高令印先生認為,1974年6月在福建建甌發現的朱熹石刻畫“應該是現存朱熹‘對鏡寫真以自警’的早型”。

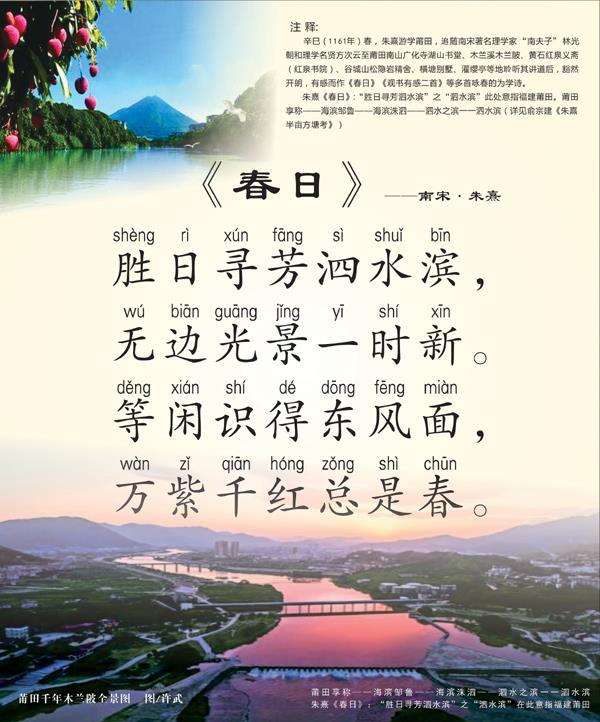

1161年暮春三月,朱熹“勝日尋芳泗水濱——莆田”,作《春日》《觀書有感二首》等

俞宗建著《朱熹半畝方塘考》

1161年暮春三月朱熹在福建莆田黃石谷城山西麓國清塘濯纓亭(觀書亭)作《觀書有感二首》

中國文化史上有兩位里程碑式的大儒,一是孔子;二是朱子。著名歷史學家蔡尚思曾提出“東周出孔丘,南宋有朱熹,中國古文化,泰山與武夷。”泰山位于山東,武夷山在閩北,朱熹十幾歲起就居住在武夷山下。蔡尚思先生這句話的意思:在中國文化史和教育史上影響最大的,前推孔子,后推朱子。

陳來在《朱子其人其學》中云:

孔子(約公元前6世紀),是中國文化史上第一個集大成式的人物。孔子之后又經過了大約1500年,到了宋代朱熹(1130~1200年),他對孔子之后的儒學又進行了總結,既有繼承,又有發展。所以,朱熹(朱子)可謂是中國數千年文化史上的第二個集大成式者。

明清之際的黃宗羲在《宋元學案》中評述朱熹的學術體系“致廣大、盡精微、綜羅百代。”“廣大”就是規模宏大,“精微”就是內容精細,“綜羅百代”就是說朱子對中國歷代諸子的全面綜合。

其實,在朱子“綜羅百代”之中,就有一位年長朱熹十六歲的先輩師儒、南宋著名理學家“南夫子”林光朝先生。朱熹謂公(林光朝)為后學所觀仰者,曾慕名拜見求學,收獲頗豐,影響深遠,令其念念不忘。

林光朝其人其學

林光朝,生于1114年,卒于1178年,福建莆田人,字謙之,號艾軒,謚文節,世稱“南夫子”。

中國史書及歷代名家評“南夫子”林光朝對閩中理學的貢獻和影響:

《宋史》載:南渡后,以伊、洛之學倡東南者,自光朝始。

據《宋史》卷四百三十三列傳第一百九十二載:林光朝,字謙之,興化軍莆田人。再試禮部不第,聞吳中陸子正嘗從尹焞(和靖)學,因往從之游。自是專心圣賢踐履之學,通《六經》,貫百氏,言動必以禮,四方來學者亡慮數百人。南渡后,以伊、洛之學倡東南者,自光朝始。然未嘗著書,惟口授學者,使之心通理解。嘗曰:“道之全體,全乎太虛。《六經》既發明之,后世注解固已支離,若復增加,道愈遠矣。”孝宗隆興元年,光朝年五十,以進士及第。

南宋名相陳俊卿作《林艾軒祠堂記》載:莆雖小壘,儒風特盛。自紹興以來四五十年,士知洛學,而以行義修飭興于鄉里者,艾軒林先生(林光朝)實作成之也。先生學通六經,旁貫百氏,蚤游上癢,已而思親還里,開門教授,四方之士,摳衣從學者,歲率數百人,其取巍科、登顯仕甚眾。先生之教人,以身為律,以道德為權輿,不專習詞章為進取計也。

南宋著名詩人劉克莊《興化軍城山三先生祠堂記》載:自南渡后,周(蓮溪)、程(二程:程顥、程頤)中歇,朱(熹)、張(栻)未起,以經行倡東南,使諸生涵詠體踐,知圣賢之心不在于訓詁者,自艾軒(林光朝)始。

朱熹門人陳宓《艾軒集舊序》載:林光朝學通《六經》,旁貫百氏,發而為文,森嚴奧美,精深簡古,不事雕琢,下視騷詞,為他人數百言不能道者,公(林光朝)直數語雍容有余,所謂清廟朱弦,一唱而三嘆者也。

一、林光朝道最高,名最盛,于時猶為先輩,在世時號稱“南夫子”

林光朝約于淳熙四年(1177年)《與楊次山龜山之孫》書信云:“某(林光朝)授徒三十年。”林光朝最早在其誕生地福建莆田合浦里珠墩(今秀嶼區東嶠鎮珠川)村之“蒲弄草堂”講學,后又受其族叔林回年之延請,到林回年創辦的黃石紅泉義齋(紅泉書院)、谷城山松隱巖精舍、谷城山西麓國清塘林回年所構“橫塘別墅”門前觀書亭(濯纓亭)等地講道,至1163年考中進士,林光朝在家鄉授徒先后達三十年。四方之士,摳衣從學者,歲不下數百人。在昔隆、乾間,士之師道立,艾軒(林光朝)于時猶為先輩,號“南夫子”……

據南宋理學家林希逸在《鄱陽刊艾軒(林光朝)集序》曰:“艾軒先生道最高,名最盛,而后最微。”先生在時也號“南夫子”,于經于道,超悟獨得。若此,與孔、顏旦慕之避。

在昔隆、乾間,士之師道立,浙東萊呂氏(呂祖謙)、建晦庵朱氏(朱熹)、湘南軒(張栻)、江(西)象山陸氏(陸九淵)、莆田艾軒林氏(林光朝),皆以道師授并世而立名者也。艾軒(林光朝)于時猶為先輩,號“南夫子”……

《艾軒先生文集卷之十》《謚議》:“四方之士,摳衣從學者,歲不下數百人,時論翕然有‘南夫子’之號,而吾黨之士識與不識,皆以艾軒尊之。”

明代莆人探花林文《紅泉講道序》:南渡后,周、程中輟,朱(熹)、張(栻)未起,學者貿貿焉,倀倀焉,無所取正,或淪于異端之歸。吾族祖回年公深為之,惟以族子艾軒(林光朝),勵志圣賢之學,足為學者宗。乃建義塾于水南之紅泉,延艾軒為師,歲捐谷千余石,以贍學者。時四方從游者,以數百計,卓然有“南夫子”之稱。其學篤意踐履之實,不專于訓詁之攻究,極性之微,不專于科舉之文,故及門人出而仕者,皆能建勛立業,為朝之名臣。退而處者,皆知迪德蹈義,為鄉之善士。東南者,翕然化之,此所以為艾軒之教也。

二、朱熹“勝日尋芳泗水濱——莆田”,聆聽“南夫子”林光朝講道

莆田因鄭露、林蘊、林藻、歐陽詹和大儒林光朝等歷代名賢大力弘揚儒家思想和理學之風,文風大振,遂有“海濱洙泗”“海濱鄒魯”之譽稱。詩人朱熹以“泗水濱”譽稱莆田,因莆田被譽為“海濱洙泗”。莆田自然景觀、人文景觀薈萃,詩人故有“無邊光景一時新”“萬紫千紅總是春”之感慨。林光朝開創中國理學史上赫赫有名的“紅泉學派”,南宋著名理學家林用中(擇之)、林亦之(網山)、劉夙(劉賓之)、劉朔(按:二劉分別系南宋著名詩人劉克莊祖父、叔祖父)等皆為其高足。

據明代邑人探花林文在《紅泉講道序》中載:“吾莆自鄭露講學于南湖,在唐則吾祖(林)蘊、(林)藻、歐陽詹讀書于泉山。至宋,艾軒(林光朝)講道于紅泉,由是文風大振,遂有‘海濱洙泗’(海濱鄒魯)之稱,其盛矣哉。”艾軒林光朝授徒講學以來,儒風振起,洛學廣傳,一時莆田有“海濱洙泗”之稱。

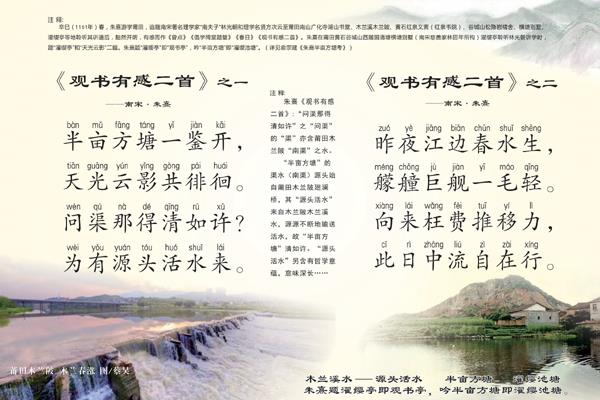

筆者在《朱熹半畝方塘考》中考證:朱熹一生過莆十多次,其中第七次時間為1160年11月下旬至1161年暮春三月,朱熹“勝日尋芳泗水濱”游學莆田,追隨“南夫子”林光朝,聆聽其講道期間作《群仙書社記》《歸樂堂記》《倡學祠堂題壁》《曾點》《伐木》《春日》《春日偶作》《觀書有感二首》九首詩文。

錢穆《朱子新學案》35—36頁載:《曾點》《春日》《春日偶作》《觀書有感二首》此數詩大體均在紹興辛巳(1161年)春。

朱子之前困學數年,至此(1161年春)乃有豁然開朗的感受。

三、朱熹年輕師事大儒、著名理學家“南夫子”林光朝

南宋理學家林希逸云:在昔隆、乾間,士之師道林立,艾軒(林光朝)于時猶為先輩,在世時號稱“南夫子”。

劉克莊《艾軒集》舊序中評云:“先生(林光朝)乾、淳中大儒,國人師之”。劉克莊云:“以言語文字行世,非先生意也。先生(林光朝)乾、淳中大儒,國人師之。朱文公于當世之學間有異同,惟于先生(林光朝)加敬。于時朝野語先生不以姓氏,皆曰艾軒。”淳熙間曾為天子講《中庸》,“玉旨嘉嘆,擢置近侍”。劉克莊稱其為道學淵源,為文精深簡古,“學力既深,下筆簡嚴,高處逼《檀弓》《穀梁》,平處猶與韓(愈)并驅”。

林光朝曾給朱熹傳道授業解惑,并對朱熹經學思想影響巨大,令其念念不忘。

據南宋黎靖德《朱子語類》卷一百三十二,收錄朱子給門人沈僴一則語錄:

“這道理易晦而難明。某(朱熹)少年(年輕)過莆田,見林謙之(林光朝),方次云(方翥)說一種道理,說得精神,極好聽,為之踴躍鼓動!退而思之,忘寢與食者數時。好之,念念而不忘……”。

“朱熹在莆田什么地方聽林光朝、方翥講道,為之踴躍鼓動?”“林光朝給朱熹說什么內容呢?”

據朱熹門人德輔記載,(朱熹)云:“在興化南寺(莆田南山廣化寺)見艾軒(林光朝)言‘曾點言志’一段,‘歸’,自釋音作‘饋’字,此是‘物各付物’(實事求是)之意。

某(朱熹)云(問):‘如何見得?’艾軒(林光朝)云:‘曾點不是要與冠者、童子真個去浴沂風雩。只是見那人有冠者、有童子、也有在那里澡浴底(的)、也有在那里乘涼底、也有在那里饋餉馌南畝底。曾點見得這意思,此謂物各付物。’艾軒(林光朝)甚秘其說,密言於先生(朱熹)也。”(錢穆《朱子新學案》第四冊,收錄其評“南夫子”林光朝解經云:“此條甚見風趣。艾軒亦當時學人,其解經如此,亦見當時風氣。附錄于此,以見朱子之功在當時,以及于后世之一斑。”)

朱熹在莆田南山廣化寺聆聽林光朝講道,又當面請教疑問,如一對面語,林光朝“密言于先生(朱熹)也”。朱熹有感而作七絕詩《曾點》,又為莆田南山廣化寺“湖山書堂”作七絕詩《倡學祠堂題壁》。

據宋代詩人余謙一《城山三先生祠堂告艾軒(林光朝)文》載:

“我有師儒,號‘南夫子’,非國非鄉,實天下士。道在太虛,書留天地。考亭(朱熹)東萊(呂祖謙),之所嚴事(師事)。”

南宋邑人余謙一先生曾在黃石紅泉書院就讀,所以言“我有師儒,號南夫子”,其又明確記載言“考亭(朱熹)和東萊(呂祖謙),曾之所嚴事‘南夫子’林光朝。”“嚴事”即“師事”:拜某人為師或以師禮相待。

據俊偕汝華謀曰:先生(林光朝)嘗同晦翁(朱熹)講道(按:1160年11月下旬至1161年暮春三月,朱熹游學莆田,追隨林光朝聆聽其講道)以齒則兄,以道則友。晦翁(朱熹)固道學淵源,先生(林光朝)亦道學名派,一方而名天下,稱“南夫子”(林光朝)無異詞。 (未完待續)