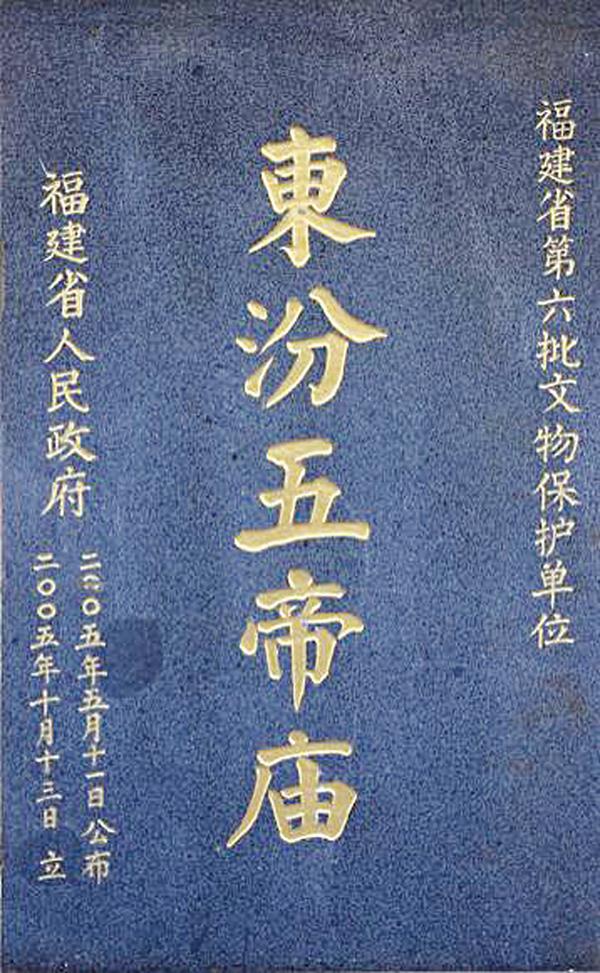

東汾五帝祖廟坐落于莆田市城廂區靈川鎮東進村,背靠層巒疊翠的紫璜山,面向風光旖旎的湄洲灣,西臨川流不息的東汾溪,笏楓公路和福廈高速公路宛如兩條巨龍蜿蜒在廟前村后。四時風景如畫,氣候宜人,交通方便,是莆田、仙游、惠安及臺灣地區眾多五帝廟的祖廟,為莆田五大廟之一,現為省級文物保護單位。

東汾五帝祖廟歷經滄桑,幾度興廢,二次遷移,至今已有一千多年歷史。據祖廟珍藏的明版《五帝寶經》記載,祖廟始創于唐憲宗元和十三年(818)前,初建于紫璜山半山腰青峰巖。元朝,青峰巖五帝廟遭毀。明初社會安定后,村民在紫璜山南麓嵐亭再建新廟。清朝順治十八年(1661),清廷劃界遷民,村民被逼遷往界內,五帝廟因之遭拆毀。康熙三十八年(1699),村民重建廟宇于緊靠海濱之現址。光緒十五年(1889)重修。二十世紀五十年代五帝廟改作靈川供銷總社。1982年,供銷總社遷出。此后,村民自發集資重修廟宇,再塑金身,至1985年竣工。

現今五帝祖廟尚保持清初結構,宏偉壯麗,古色古香。廟宇坐北朝南,占地面積1018平方米,建筑面積656平方米,由前殿、中殿、正殿和廟埕組成。前殿立柱撐頂,寬敞明亮。石柱上鐫刻著四副清代秀才撰寫的楹聯。前殿橫梁上懸掛的兩個橫匾“河清海晏”“正極莊嚴”,字跡瀟灑豪放,剛勁有力,獨具一格,均為新加坡華僑陳宗良博士撰寫。左右墻上各繪有馬頭將軍壁畫,高大魁梧,技法嫻熟,乃出自莆田名畫家之手。

中殿中央擺放的中案和龍桌,精雕細刻,正漆貼金。每年正月元宵和端午節五帝誕辰之日,龍椅上加披1947年在紫璜山捕獲的老虎毛皮。中殿兩旁還張掛四幅描繪五帝佑護村民抗擊海賊的清代國畫,以宣教化。傳說清康熙年間,海賊襲擾東汾,村民紛紛逃進土寨,海賊架起云梯,猖狂圍攻。村民奮勇拼殺,但寡不敵眾,土寨危在旦夕。險惡之際,五帝顯靈,指揮神兵神將一舉殲滅海賊,拯救了東汾。從此村民更加虔誠奉祀五帝。

正殿正中橫梁上懸掛著醒目的“代天行化”匾額,神龕內主祀五帝:黃帝、青帝、赤帝、白帝、黑帝,雕像儀態端莊,威嚴肅穆,令人肅然起敬。據《五帝寶經》記載,五帝,即天仙五皇大帝,是元始天尊的屬臣,被封為天仙教教主,拜洞淵天尊為師,住在天仙府。五帝大慈大悲,為拯救世人,到靈山參佛,求取《金剛經》;往玉京天宮,求取《道德經》;赴東魯,求取《孝經》。然后取三經之精髓,著成五卷寶經,下方開教,教化眾生。其功德無量,萬民稱頌,十方敬仰。神龕兩旁配祀文昌帝君、田公元帥、楊公太師、匡阜先生。殿堂兩側供奉十尊護駕將領,以及蘇爺、鐘神和見笑。造型各異,惟妙惟肖,雕技高超,令人佩服。

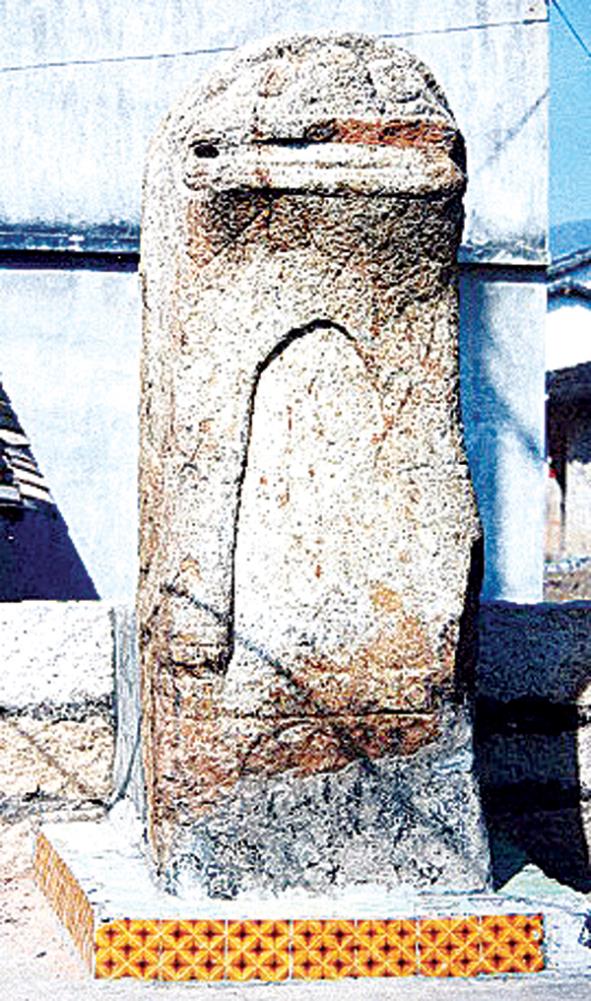

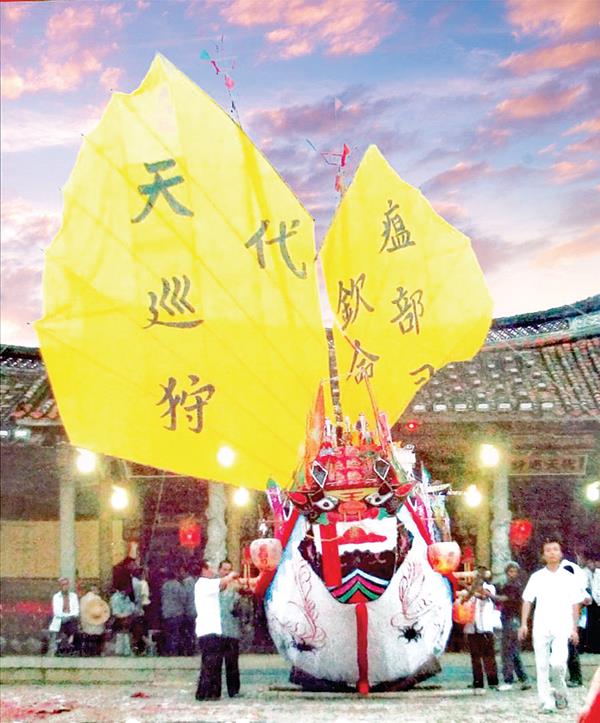

廟宇之前是寬敞整潔的大廟埕,足可容納成千上萬的觀眾,每年五帝郊游出發儀式和誕辰慶典即在此舉行。頂埕西邊豎立著一尊唐代石獅,高1.8米,重兩噸多,直立方圓柱體,造型粗獷古樸,省內罕見。東邊石碑鐫刻呂洞賓撰寫的《五帝寶經》序文。中埕用花崗石鋪設,寬敞平展,美觀大方。左右兩側矗立著新建的“龍吟樓”和“鳳囀樓”,樓閣架式,三層結構,飛檐翹角,紅磚碧瓦,光彩耀目。前埕緊靠笏楓公路處,聳立著一座巍峨壯觀的牌樓,三門三樓架構,高低飛檐,琉璃蓋頂,金碧輝煌。

東汾五帝祖廟跨越千年,歷史悠久,文化積淀雄厚深遠,民俗活動豐富多彩,獨具特色,尤其是每年正月廿日五帝郊游和端午節五帝誕辰,盛況空前,熱鬧非凡。三十年來,臺灣新竹、臺中、高雄、臺北、嘉義、屏東、基隆、苗栗、南投等五帝廟紛紛組團前來進香朝拜,東汾五帝祖廟已成為一道莆臺民間友好往來的橋梁。(王元鳳)