□時報記者 翁志鵬

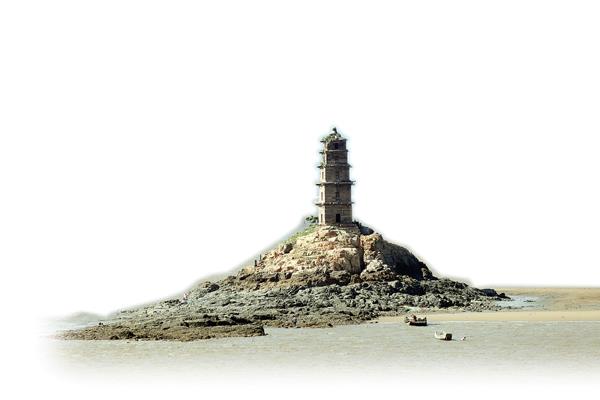

塔仔塔全貌

航拍草嶼島與塔仔嶼

心海祠外景

朱慧虛墓

草嶼島上的燈塔

明代石獅子

島上的淡水井

草嶼島全景

在我市1.1萬平方公里海域,星羅棋布著大小不一的海島,它們就像是散落在人間的珍珠一般。藍天、白云、陽光、沙灘構成了一幅幅風光旖旎的美麗畫卷,令人神往。在諸多海島中,不少海島還有很多充滿神奇的故事和動人的傳說,為海島增添了一層神秘的面紗。

在距離荔城區北高鎮汀江村北面不遠的海面上,有一座一年四季草木長青的小島——草嶼島。它漲潮為島,退潮成嶼,它有著優美的環境和美麗的傳說,吸引了很多游客前去“打卡”,成為了當地遠近聞名的“網紅地”。

近日,記者在當地村民的指引下,來到位于興化灣南岸的汀江村。當記者趕到時,由于漲潮無法登島,站在海岸邊記者看到,不遠處一座小島矗立海面上,島上草木郁郁蔥蔥,島的前端一座頗具規模的廟堂坐落島中央,隔著海水望去,猶如蓬萊仙境一般。隨著時間的推移,海水開始慢慢退去,呈現在記者眼前的是一條約4米寬的“跨海路”蜿蜒地通往小島,在岸邊等候多時的漁民、游客紛紛沿著“海上之路”或下海勞作,或登島游玩。

汀江村村干部郭金發告訴記者:“為方便村民趕海和游客上島,從1999年開始,村民們自發修建這條路,受潮汐、風浪等影響,海上修路困難重重,村民們發揚精衛填海的精神,秉承吃苦耐勞、永不言敗的堅韌性格,歷經21年,先后3次嘗試,把最初的灘涂小道、石板路,修成了如今這條長約700米,寬約4米的水泥鋪就的‘致富路’。現在村民們可以開著三輪車、小貨車第一時間將海鮮直接運出島販賣,外來游客也可以駕駛汽車登島游玩。”

“這條路的修通,極大方便了村民的生產和生活,村民們可以很方便地到島上歇腳或躲避風雨,也迎來了更多游客前來觀光、游玩,甚至還有不少福州、泉州的游客慕名而來。”村民朱海燕說。

登上草嶼島,首先映入眼簾的是一座供奉有林龍江、朱慧虛等神座的“心海祠”,整座草嶼島面積不大,南北長約70米,東西寬約40米。距“心海祠”不遠處有一座始建于明代的朱慧虛墓,墓前兩邊的石柱上各雕刻有一尊石獅。據當地老人介紹,墓前的兩尊石獅曾被人鋸掉盜走,不久又被悄悄送回原位。

據有關史料記載,朱慧虛(1538-?),名逢時,字極峰,道號慧虛。明嘉靖十七年(1538)四月十六日生于黃石鎮井埔村。幼年讀私塾,是一個文弱書生。家道寒貧的他,考取秀才后,拜讀林龍江的著作時,受到啟迪,就放棄舉子業,執著拜林龍江為師。嘉靖四十一年,倭寇大舉侵犯興化,百姓被害數以萬計,朱逢時奉林龍江之命,率領門徒,為死難百姓收尸掩埋,共計九十九墩。朱慧虛還帶領弟子為百姓治病,受到百姓的愛戴。他與盧文輝、林至敬、張洪都等緊跟林龍江先生,在莆田、仙游等地傳教。萬歷二十年(1592),他在家鄉黃石鎮水南倡建三教祠(即太湖祠),后逝于石城箕護。著有《心海真經》一卷和《三教先生年譜》。朱慧虛是三教先生林龍江的四大弟子之一,也是三一教祠的四配神之一,被稱為三教四配先生。

當地老人口中流傳著一個傳說,傳說朱慧虛得道后,曾在仙逝前告訴家里人,其死后將其棺木往東邊抬,只要有人阻攔,便可放下。朱慧虛去世后,家人按照朱慧虛臨終遺囑,抬著棺木往東邊走,途經東山村時,被當地人攔住。朱慧虛的家人告訴當地村民朱慧虛的遺囑,但當地村民不信,故意為難朱慧虛家人,要求將棺木著地,并提出若是棺木自己會前進和后退各三步才可通過,無奈眾人只好將棺木放下。此時神奇的一幕出現,棺木果真自己前進和后退了各三步,而后棺蓋突然一下打開并立起,以棺材為船,棺蓋為帆狀。在場所有人驚愕之際,棺木一下騰空而起,朝著東方飛去,眾人經過多方尋找,才在草嶼島上發現朱慧虛的棺木,便在島上修墓安葬。

在朱慧虛墓的下方,臨近海邊有一口被當地村民稱為“神仙水”的古井,該古井距海面近在咫尺。采訪中,村民告訴記者,雖然古井靠近海,但井水卻是淡水,特別是每到初一、十五等大潮時,海水都會滿進古井,等到退潮后,井水依然還是淡的,十分神奇。近年來,上島游客量增多,為了確保安全,才新建了一個水泥井口。

采訪中,村民朱金洪告訴記者一個關于十二戶村民擁有草嶼島使用權的故事:“古時候,附近有一個村莊與我們村爭奪草嶼島使用權,雙方爭執不下,只好找官府判定。當時找官府告狀,要先挨二十大板,我們村先后有十一戶村民挨了板,對方看到后自行撤訴。挨板的共有十一戶人家,其中有一戶是父子倆,兒子擔心其父親年邁,受不了重刑,在自己挨了二十大板后,又主動替其父親承受二十大板之刑,官府被其孝心所感動,當場將草嶼島分成十二份,分給受板刑之人,并在島上以石頭分界。”朱金洪說,他們家的先人也是那十二受刑人之一,其在孩童之時就經常聽上一輩的老人提起這個故事,如今雖然年代久遠,但島上當初用以分界的石頭還依稀可見。

在距草嶼島大約500米的海面上有一座叫赤嶼(也稱塔仔嶼)的小島,上面有一座花崗巖修建的塔仔塔,該塔高五層,共16米,為閣樓式方形空心石塔,由于年久失修,塔身有不同程度的損毀。有史料記載,塔仔塔建于明萬歷十三年(1585),系三一教主林兆恩命弟子節推陳紳和林玉峰主持工程,朱有開捐資助建并督造。塔仔塔與涵江區三江口鎮鰲山村原來的雁陣塔互為輪船出入三江口港的導航(燈)塔。

“先出汀江,后有涵江”。草嶼島和塔仔嶼隔海相望,在當地有一種說法一直流傳至今,各種船只進入該航道,就是進入涵江港,叫塔仔里;各種船只出了此航道,叫塔仔外。據當地村民介紹,塔仔塔是莆田古代沿海五座航標塔之一。

如今,赤嶼上的塔仔塔與草嶼島上近代修建的燈塔高高矗立在海面上,就像兩個值守的衛士,日夜守護著海面上過往船只的安全。