□肖亞生

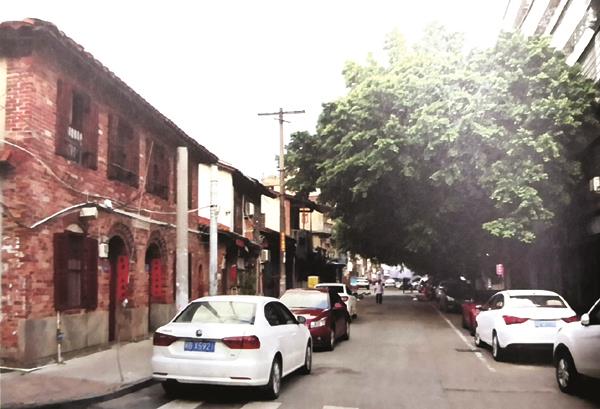

坊巷東段巷照,紅磚厝為宋氏居宅

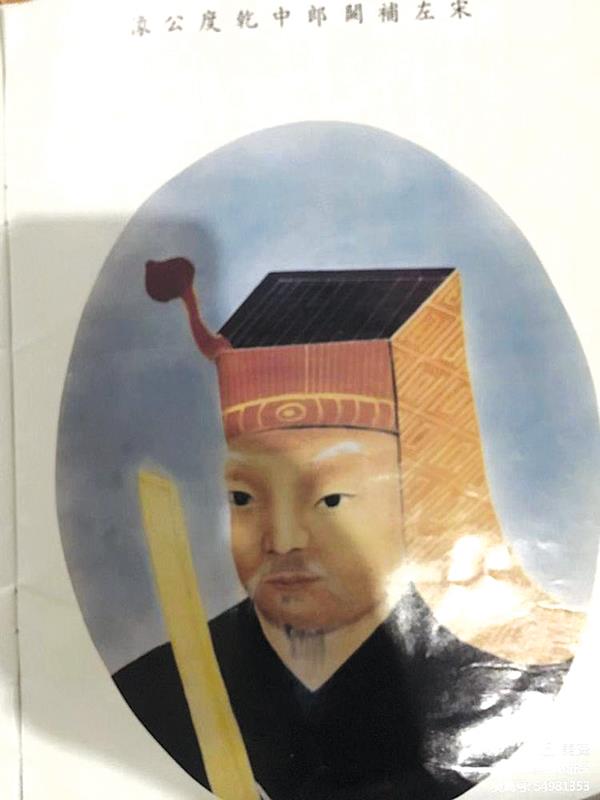

翁乾度像

蒲魯士

蒲星氏

林鵬俠

興郡中西學堂首屆畢業同學合影

坊巷位于莆田市區大路中部,東西走向,西起大道街,東與井頭街接壤。坊巷初名“刺桐巷”。黃仲昭《八閩通志》之“坊市”條稱為“刺桐花巷”,巷因列植刺桐花而得名。唐末五代以降,金紫長官方廷笵家族卜居這里,故在明清時期以姓號改其巷名為“方巷”。按,弘治志載稱:方巷,“舊名刺桐巷。以唐補闕翁乾度嘗列植刺桐花得名。及長官方廷笵居之,遂姓其巷”。又載:陳邁,“唐武德初令莆田,始家刺桐巷”。陳邁是武德間家于刺桐巷,方氏居此在唐末五代。而翁氏始居刺桐巷的年間,依翁氏族譜所載,為北宋初乾度長子處厚仕宦后遷徙。據此,“刺桐巷”之名在唐時或未號名,或命名非源于翁氏。上世紀前期復稱“刺桐巷”,因其巷建有“朱紫坊”,俗稱“坊巷”。隸屬城中鎮德義鋪。自1980年起,復舊名“坊巷”,隸屬城廂鎮文獻居委會。

坊巷聚族而居的歷史至遲形成于唐代。這里西臨通衢大道街,交通方便,安靜舒適。自唐以降,此巷成為官宦名臣戀居之地,亦是早期居此之陳、方、林氏等家族的發祥地,并由此蔚為莆中望族。

唐武德初,陳邁出任莆田縣令,即安家這里。這一支陳氏稱“刺桐陳”,是有史籍記載最早入居刺桐巷的家族。陳氏發祥于此,而后裔徙傳烏石山下儀門、后埭等地,播遷省內外,支庶眾多,為莆中甲族。

唐末,時稱“長官”的方廷笵,因避“中原割據”,卜居刺桐巷。廷笵生六子均仕閩王氏,故稱這一支方氏為“金紫刺桐方”。其后蔚為科第世族,子孫傳衍后埭、后塘等處。方氏與陳姓后裔徙傳東廂,同蔚為烏石山前的九大姓。

唐時,金紫林殿中侍御史林讜,從(北高)長城析居刺桐巷。至宋靖康初,林讜五世孫林沖之任主客郎中時詔為副使,隨陳過庭出使金國。至金國被拘禁于顯州極北酷寒之地十余年,不屈而絕,人稱為“宋蘇武”。沖之子郁、侄震與霆均有忠名,邑人稱為“忠義林氏”。宋寶慶三年(1227),詔以刺桐巷故居立祠曰“忠義祠”。

北宋初,殿中丞翁處厚由興福里遷居于此,稱“朱紫坊刺桐翁”。

宋乾道間(1165—1173),仙游上邱人邱(丘)微之之子邱逸,遷居刺桐巷。仙游《鳳崗邱氏族譜》記云:“微之公元子逸公,居興郡刺桐,為刺桐之祖。傳五世孫鐸公,遷金橋開基,因分鐸公派下為刺桐乾房……鐸公從弟鐘公遷黃石象鎮開基,因分鐘公派下為刺桐坤房。”邱微之,登乾道二年(1166)進士第,終官循陽通判,以朝奉大夫奉祠。弘治志稱:明時,其后裔有“丘(邱)添德字孔輔,號樸庵。其先世居城左刺桐巷,至添德始徙居水南之象店”。

按,仙游《鳳崗邱氏族譜》云:“微之公為蔡君謨女婿,以進士列官朝奉大夫,樞密院都監。翁婿同覽壺蘭名勝,君謨公營南郊(今蔡宅),微之公卜城左(即刺桐巷)。遂偕元季兩子:逸公、晞公,由仙邑上邱徙居莆陽。莆陽之邱,微之公始也。”考,蔡君謨即蔡襄,登宋天圣八年(1030)進士第;而邱微之為乾道二年(1166)進士。翁婿兩人登第時間相距136年,這種姻緣關系實不可信。翁者或為蔡襄后裔。民國志亦載:“邱姓,譜載理宗二年進士邱晞,仕邵武軍通判,居仙游。宋末遷莆刺桐巷。”經考,宋理宗二年即寶慶元年(1226),該年無開考。而寶慶二年(1227),有邱氏登進士第名曰:邱獻,一作漁,字渭夫。非邱晞也。

早期入莆聚居在坊巷的陳、方、林、翁、邱氏等家族,其后族裔傳衍興化各地多蔚為望族。在科舉時期,這些家族有不少學子登第仕宦后遷居于就職地落籍,也有少數因各種緣故而移遷他地。因此,這些姓氏居住這里的時間不久即有族裔漸之外徙。今居坊巷者并不多。

明成化間(1465—1487),渚林人吳腆遷居刺桐巷。吳腆,字宏載,成化四年(1468)舉人。南昌府通判。成化間,御史吳璘在劉橋為舉人吳腆表立“一鶚橫秋坊”。吳氏在坊巷建有祠堂。光緒四年(1878),基督教興化美以美會(即衛理公會)曾租賃在吳祠創辦“培元書院”。

坊巷黃巷里迤東,北側有明刑部尚書彭韶府第曰“尚書第”,邑人稱其第為“百廿間大厝”。彭韶尚書第毗鄰東偏,清光緒間,基督教興化美以美會曾以林氏“奕世金紫”(疑為宋林沖之祠堂)舊址,改建為紅磚墻西式“天道堂”,即基督教禮拜堂。

坊巷東,近井頭南側,舊時有美教會傳道士林心香的夫人楊玉英在這里設立的“恤嫠院”,邑人稱“幸福院”,養教會嫠婦9人。時國民政府主席林森聞以手書“懿德慈型”橫匾贈之,表彰其善舉。1949年以后,幸福院改辦為半工半讀學校。至今院樓尚存。而后林心香往新加坡開發橡膠園,譽稱“橡膠大王”。林家鼎盛時,在莆田、新加坡家大業大,在福州鼓嶺、浙江天目山擁有別墅。心香有5子2女,均上大學,其中有5人留學英美。出生于此的林心香女兒林鵬俠為中國早期女飛行員,亦是莆田《福建新報》的創始人。

坊巷東近井頭,舊時巷道中置有石構“朱紫”坊,毀于“文革”期間“破四舊”。

清同治二年(1863),基督教衛理公會傳入莆田。尋設興化牧區,繼設教區。至光緒間,基督教致力于傳教的同時,亦在坊巷創辦學校以及慈善事業。坊巷成為興化基督教文化教育的基地,也是廢除科舉制度后創辦新式學堂的搖籃。

而今,坊巷即古刺桐巷,除坊巷黃巷里和彭韶舊第進行局部改造外,大部分仍保留舊巷原貌,而巷道鋪設大理石板,或水泥路面。沿巷舊屋多已改為店鋪,經營大眾化服裝、居室用品等。巷內幽靜如舊,居住這里的居民除了一些舊有的世家望族后裔,也有后來入遷的新姓錯居其間。