□時(shí)報(bào)記者 凌明信

天空蔚然,圳湖映碧。穩(wěn)步是風(fēng)景,入目皆清爽。

沿著東圳環(huán)庫區(qū)道路行進(jìn),舉目四望綠水青山無際,田地里青翠蔥蘢瓜果滿目。到處是濃蔭密布,郁郁蔥蔥,與湛藍(lán)的天空相映成趣。從嶺下革命老區(qū)村經(jīng)過,不一會(huì)兒,便出現(xiàn)了一道長長的嶺,嶺的右側(cè)是碧波微蕩的東圳庫區(qū),而左側(cè)呢?便是聲名遠(yuǎn)揚(yáng)的“明星村”洋邊,同樣也是一個(gè)革命老區(qū)村。

站在嶺上仰望,一幢幢精致的紅磚白墻民居,掩映在重重疊疊的枇杷樹中,水泥村道繞著山坡,通到每家每戶的門口。這是一幅典型的老區(qū)脫貧致富、鄉(xiāng)村振興的精美畫卷!

而二十多年前,洋邊還是一個(gè)名不見經(jīng)傳,甚至是一個(gè)非常閉塞的小山村。短短的二十多年間,它靠什么實(shí)現(xiàn)蝶變得以華麗轉(zhuǎn)身?作為如今的“明星村”,它如何在如火如荼的鄉(xiāng)村振興中實(shí)現(xiàn)自身的第二次突圍?

美麗鄉(xiāng)村詩難賦,庫區(qū)碧波畫不如。

致富公路如玉帶,秀水青山一線牽。

靠山吃山破難題,金果敲開致富門。

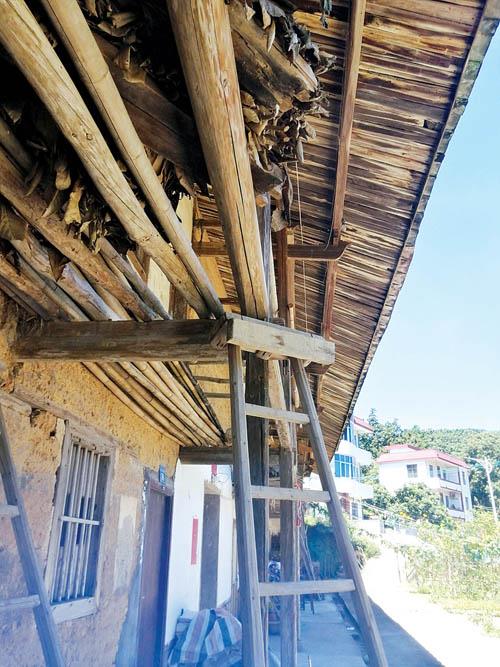

明磚清瓦今猶在,一幅陳年水墨畫。

紅磚白墻來點(diǎn)綴,昔日土嶺溢果香。

紅色引擎開新篇,千山花色水風(fēng)生。

青山綠水涌現(xiàn)紅色力量

在常太的革命老區(qū)村里,有很多革命遺址和烈士名錄。上世紀(jì)三十年代,閩中游擊區(qū)的中心在莆田,莆田的中心在常太,很多村都立有“革命老區(qū)村”的石刻碑。

洋邊,同樣是一塊英雄的紅土地。在這里,曾經(jīng)打響了閩中三年游擊戰(zhàn)爭(zhēng)的第一槍。閩中特委主要領(lǐng)導(dǎo)人王于潔、劉突軍、蘇華、黃國璋等,經(jīng)常在玉皇殿領(lǐng)導(dǎo)組織常太地下黨和游擊隊(duì)開展活動(dòng)。為了支持革命和解放全中國,洋邊村人民群眾自覺投身革命,積極支持地下游擊活動(dòng),先后有53位熱血青年加入革命隊(duì)伍,其中尤玉堂、吳火孫等在革命中不幸被捕犧牲。從血淚和磨難中泡大的眼睛,沒有一雙是哀怨的,洋邊的族人親眷舉起一叢叢挽救民族的信念之光,挺起一副副強(qiáng)勁結(jié)實(shí)的民族傲骨,拿斧頭和鐮刀壯實(shí)的大手,沒有一雙是泥捏的!

村里的閩中游擊隊(duì)玉獅巖革命遺址,帶著人們回首聆聽那些血雨腥風(fēng)的紅色故事,感受綠水青山中涌動(dòng)的紅色力量。

山旮旯長出致富金果

傳承著這種“一寸丹心惟報(bào)國”的精神原色,洋邊村人民在艱難困苦的年代中,向荊棘挺進(jìn)。

1958年修建莆田“大水缸”東圳水庫后,洋邊村從庫區(qū)搬遷到半山腰上居住,人均只有120平方米“望天田”,加上交通閉塞、荒山禿嶺,在上個(gè)世紀(jì)80年代前,洋邊村被群眾戲稱為“嘴封、腳封、手封”的“三封”村:沒糧吃,嘴封;沒路走,腳封;沒地種,手封。到1986年,村里人均收入只有158元,一年中有10個(gè)月是吃著國家補(bǔ)貼統(tǒng)銷糧的,成為常太人人皆知的特困村。更重要的是,村里的男人娶不到老婆,著實(shí)苦了洋邊人。

多少夢(mèng)幻在凜冽的寒風(fēng)中失去了風(fēng)姿!洋邊人渴望“全新起跳”,渴望“破曉雷聲”!

農(nóng)村富不富,關(guān)鍵看支部。時(shí)間來到了1990年代。面對(duì)貧窮與落后,洋邊村黨支部帶領(lǐng)全村干群不等不靠,發(fā)揚(yáng)自力更生、艱苦創(chuàng)業(yè)的老區(qū)精神,開封造果,改變生存,開發(fā)、整合山地資源、勞力資源優(yōu)勢(shì),“靠山聚寶、靠地生財(cái)”。

“革命理想高于天”!山上不像平原那樣肥沃,不把荒地開發(fā)好,沒有地,哪來栽?哪來種?哪來收?洋邊人鐵心要打好開荒種果這一仗!一定要把荒地變成綠洲,讓種下的果樹長出綠葉,讓山旮旯長出金果!因?yàn)椋麄兡_下的土地,是上蒼賦予的神圣禮物。

眾人一條心,黃土變成金!全村一口氣開荒286多公頃,并栽植枇杷。

“當(dāng)初真的沒想到,一棵枇杷樹,改變了庫區(qū)百姓的命運(yùn),一粒小枇杷,打造大產(chǎn)業(yè)。同時(shí),成就了常太鎮(zhèn)如今‘中國枇杷第一鄉(xiāng)’的美譽(yù)。”在洋邊村當(dāng)過兩屆村主任,并連任四屆村支部書記的郭炳星,感時(shí)扶事,波瀾層迭。

1995、1996年,洋邊枇杷開始“冒煙”,500克枇杷售價(jià)11元—15元,枇杷采摘后期更是達(dá)到30元!當(dāng)時(shí),打工一天才領(lǐng)到兩元的工錢,而洋邊群眾僅僅枇杷這一項(xiàng)的收入,人均達(dá)到了3000元。長期制約發(fā)展的堅(jiān)冰被徹底摧毀了!這不,一夜之間富裕起來的群眾,紛紛蓋起了樓房,全村新建別墅式民居292幢,幾乎是每家每戶都住上了新房。85%的枇杷單果在60克以上,最大單果重達(dá)172克,500克枇杷相當(dāng)于二十個(gè)磚頭,社會(huì)上說,洋邊農(nóng)民是“用一粒粒枇杷壘起一座座別墅”,這話一點(diǎn)也不假!

郭炳星介紹,現(xiàn)在整個(gè)福建的枇杷品種,都是從洋邊村引進(jìn)的,主要有“早鐘6號(hào)”和“解放鐘”兩種。當(dāng)時(shí),莆田市區(qū)劃還沒有調(diào)整,原莆田縣17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)都到洋邊取經(jīng),縣里提出“全省學(xué)美嶺,莆田學(xué)洋邊”的口號(hào)。

貧困群眾實(shí)現(xiàn)了挪窮窩、住新房、穩(wěn)增收的長久夙愿——這是洋邊發(fā)展史上的一次大跨步。依靠枇杷一炮打紅的洋邊,面臨著一個(gè)巨大的難題:如何將大量的枇杷運(yùn)到山外。沒有公路直達(dá),果農(nóng)要利用溝船走水路,通過庫區(qū)水面將枇杷送到大壩處,再通過拖拉機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)到莆田市區(qū)。一路輾轉(zhuǎn),果農(nóng)苦不堪言。

1997年,一條從東圳大壩向庫區(qū)腹地伸延的環(huán)庫公路開建了。沿路經(jīng)過松峰村、嶺下村、洋邊村和南川村,共14公里。修建公路的那些日子,郭炳星帶領(lǐng)村民們,意氣風(fēng)發(fā)地奮戰(zhàn)在28米寬的路基上,此情此景,宛如當(dāng)年修建東圳庫區(qū)豐碑:

東圳群山齊沸騰,戰(zhàn)天斗地鐵指標(biāo)。男女老少表決心,任務(wù)未完干通宵。咬定工期不放松,百日艱苦萬年福。人定勝天建水庫,錦繡藍(lán)圖巨手描。

幸福,是奮斗出來的。20多年過去了,郭炳星已經(jīng)滿頭銀發(fā),回想起當(dāng)初修路擺脫貧困的場(chǎng)面,他依舊難抑激動(dòng)。在他的“懷舊”里,是天高云淡、魚翔淺底的本色!

在群眾收入不斷增加的同時(shí),洋邊村的基礎(chǔ)設(shè)施和新農(nóng)村建設(shè)如火如荼:硬化村道5條7公里,綠化空地2萬平方米,“沼氣池”“三格式”戶內(nèi)廁331個(gè),一個(gè)停車場(chǎng),一個(gè)農(nóng)民休閑公園,一個(gè)老人活動(dòng)中心和庫區(qū)移民文化中心。

近山矮山水果成林,遠(yuǎn)山高山森林蒼翠,村莊新房鱗次櫛比,交通網(wǎng)絡(luò)四通八達(dá)——洋邊已經(jīng)初步實(shí)現(xiàn)了小康目標(biāo),成為“福建最美鄉(xiāng)村”。

老區(qū)村挖掘第二桶金礦

高嶺蒼茫低嶺翠,幼林明媚母林幽。

顧不上炎炎夏日炙烤,記者順著村道往山上行走,探尋這片紅土地,這個(gè)特困村走上小康路的奧秘。

86歲高齡的郭阿車?yán)先耍趧e墅的門口,她眼前的群山上,是十幾幢紅色調(diào)的別墅,這美景她看了二十多年,“從來沒想到,會(huì)住上這樣的好房子!”她說。

卓建平、卓碧英夫婦正在整理解凍的枇杷。他們家是洋邊的種果大戶,栽種的枇杷有1000棵,每年能采摘20噸枇杷,收入是8萬元。這不,他們家的別墅占地200平方米,還建了個(gè)地下室。在山村,在20多年前,修建地下室干嗎?“枇杷采摘旺季時(shí),有足夠的存放空間。”日子蒸蒸日上的卓建平笑了笑說。

這就是老區(qū)人民的遠(yuǎn)見!而他們的遠(yuǎn)見還在于,作為富甲山鄉(xiāng)的明星村,作為省、市、區(qū)評(píng)定的新農(nóng)村示范村,懂得如何適時(shí)轉(zhuǎn)身,繼續(xù)擦亮來之不易的“金字招牌”,正如村里制定的“新農(nóng)村建設(shè)三字經(jīng)”:

種枇杷,講科技,搞營銷,重信譽(yù);

出山門,轉(zhuǎn)勞力,勤創(chuàng)業(yè),守規(guī)矩……

“喚醒大山里‘沉睡’的財(cái)富,種植枇杷只是改善了百姓的生活,要實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量脫貧,還需要思考新的突破。”郭炳星介紹,洋邊村立足“新”字,突出“變”字,尋找再次突圍,引導(dǎo)村里富余勞動(dòng)力走出山門闖蕩市場(chǎng),通過挖掘群眾傳統(tǒng)的手工業(yè)優(yōu)勢(shì),重點(diǎn)發(fā)展美容美發(fā)、食品加工、高校食堂承包三大行業(yè),全村外出人員達(dá)500多人,百姓收入發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化。像黃建洪、黃建新兄弟,還有郭炳水等,他們?cè)趧趧?dòng)力轉(zhuǎn)移中,挖掘到除枇杷之外的第二桶金,還在城里買了套房。

從小在洋邊長大的黃青鋒,長大后當(dāng)上邊防武警,并參加了工作。2004年,他毅然辭掉公職,傳承祖?zhèn)鞯氖称芳庸な炙嚕闪⒐荆瑪U(kuò)大生產(chǎn),品牌方糕通過物流,走向全國,生意做的風(fēng)生水起。村支書郭炳星正在動(dòng)員他回洋邊村當(dāng)村干部,充分發(fā)揮食品龍頭企業(yè)帶動(dòng)引領(lǐng)作用,帶領(lǐng)更多的村里人奔向小康。

以紅色文化鑄魂,以綠色理念崛起。

煙波浩渺的東圳水庫、震撼人心的紅色傳奇、風(fēng)光秀美的鄉(xiāng)村美景、綠色生態(tài)的天然氧吧、甘甜沁人的美味枇杷——集“美貌”和“美味”于一體的洋邊老區(qū)村,發(fā)揚(yáng)“東圳精神”,擼起袖子加油干,正在向著全面小康砥礪前行。