楓野素描作品

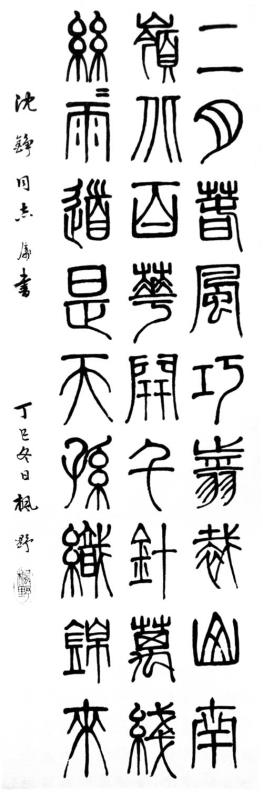

楓野書法作品

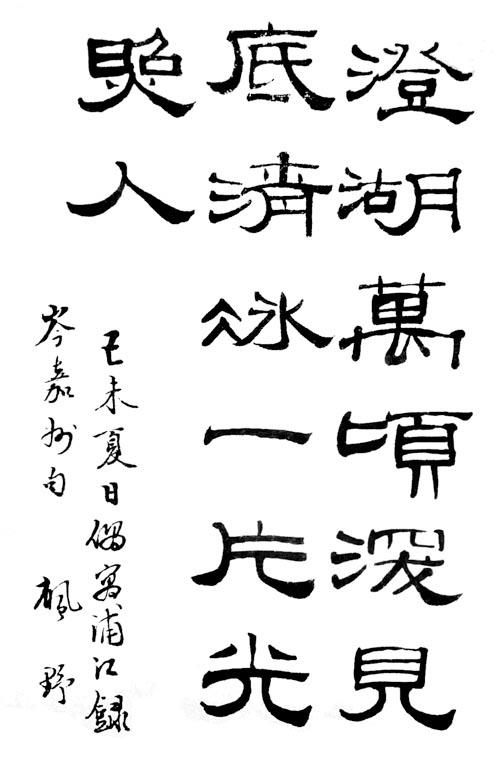

楓野國畫作品

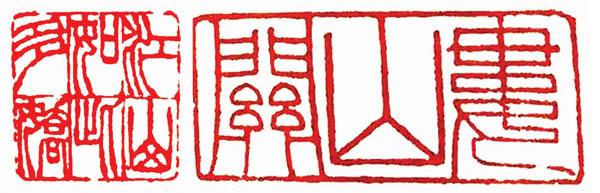

楓野篆刻作品

我認識楓野老師是在1947年初春。當時我是一個幼稚的初中學生。文學,給我啟開了一扇金黃色的幻想大門,課余,我都沉湎在文藝作品里,也常在縣城的報紙副刊上發表一些十分稚嫩的習作。我的表哥涂元晞那時就學于莆田一中(現任南京國際人才學院院長),他也在做詩人的夢,我們來往密切。有次我在表哥家里認識了楓野老師。他在臺灣花蓮港一所中學教書(后來又到臺中農學院任講師),回到莆田探親,與表哥有族親之誼。他才26歲,兩只眼睛閃爍著熠熠的神采,聽說我們喜愛文學,就給我們開下一列書單,其中有艾青的《向太陽》,郭沫若的《屈原》,茅盾的《腐蝕》等,都是進步的文藝作品,還談了許多寫作問題,不由讓我茅塞頓開,眼前仿佛呈現一個色彩繽紛的世界,但在這位比我年紀大一倍的師長面前,我總感到忸怩不安,木訥得說不出一句話來。

他走后,表哥才告訴我,楓野老師原名涂元渠,莆田常太莒溪人。早年在礪青中學讀書時,就喜歡寫詩繪畫,初中畢業后,進入省福高(今福州一中)就讀。抗戰爆發后,隨校遷往沙縣。課余主編《沙縣青年》,發出抗日救亡的愛國呼聲,并先后以元渠、荒野署名發表詩、散文和小說。他還向旅居沙縣的木刻家荒煙、朱鳴崗學習版畫。1942年,省福高畢業后,他以優異成績被保送廈門大學學習,他負笈前往長汀(當時廈門大學內遷該地),邊學習,邊參加進步文藝活動,以楓野筆名在東南一帶發表不少詩文,還加入吳忠翰等人組織的廈大木刻研究會,他的文藝才能深得余蹇、虞愚、施蟄存等教授的賞識。施蟄存先生編譯《北山譯乘》時,就是由他設計封面的。1946年他大學畢業后,由廈大推薦到光復后的臺灣工作。

我還記得表哥講完后,取出幾本剪報給我看,那是楓野老師歷年發表在報刊的文學作品和版畫的剪輯,托他保存的。裝訂整齊,設計美觀。可是那幾本剪報由于其后表哥去臺灣,轉交別人保存,后來全丟失了。

出于對長輩的敬仰,我常去信向楓野老師求教,他不嫌我幼稚無知,我的小說習作《沖向黎明》,散文《木蘭溪在歌唱》等,就是通過他的修改,發表在臺灣《國聲報》上,他提攜后輩的精神永遠值得我尊敬,他是我文藝學習道路上的第一位啟蒙老師。1948年,我同黃永禧(其后參加地下工作)等編輯了一份文藝周刊《蒲公英》,附在莆田《大眾時報》上,報社的主筆吳某(名字記不起來),是哲理中學的兼職教師。黃永禧當時在哲理學習,有機會同他商借版面,我們按期寄給楓野老師,意外獲得他熱情支持,他就內容、刊頭、編排提了寶貴意見。他還寄來一首長詩《鷹》,把當時臺北轟轟烈烈的學生運動比喻為搏擊長空的鷹。我們把它發表在《蒲公英》上。這份小小的刊物是一群愛好文學的中學生搞起來的,只存在半年,就遭禁止,但楓野老師循循善誘的精神,卻給我們留下深刻印象。

似乎也在這期間,楓野老師出版了詩集《墾殖的歌》,由臺灣新創造社刊行,收入他1944年至1946年詩作10首。著名版畫家荒煙為他設計封面。這本詩集現在很難找到了,且讓我抄下近百行的長詩《墾殖的歌》中的幾段:

當黑夜開始褪色的時候

——光明將款步而來的清晨

我們荷著鋤頭

吹起歡情的口哨

追蹤著第一道的陽光

向東方的曠野走去

于是勞動的歌聲

如同一陣洶涌的狂瀾

撞進了春天的門檻

鋤頭和胳膊當做指揮的棒子

而我們年輕的一群

是土地墾殖的歌手

——墾殖呵墾殖泥土的戀情

……

第一片的紅葉飄落了

它揭示我們已光榮地

走進了收獲的季節

于是我滿懷希望走向田野

秋天,這是新時令的嬰孩誕生的季節

這是土地為人類的勞力所雕塑的墾殖的季節

讓我們雪白的鋤頭

去親吻那腴美的泥土

把響亮的歌聲

唱向秋天

每次重讀這首詩,一種激越歡愉之情不禁油然而生,我仿佛沐浴在金黃色的生命光輝里。我常想,楓野老師不正是一個辛勤的墾殖者么?他一生背了多少筐金色的種子,連同汗水一年又一年地撒入泥土里,無論在文藝園地或教育園地上,他都是一位嚴肅認真的墾殖者,直至耗盡生命里最后一滴血。

1948年,著名劇作家田漢到臺灣花蓮港訪問阿米族,楓野老師一路陪著田漢,又送他回臺北,田漢詩情大發,揮筆寫下七絕一首,楓野老師依韻和之,這首詩現在收入他的遺著《竹屋詩詞》中。原詩是:“杯酒休歌世事難,椰城燈火閉荒寒。天涯一紙辛酸句,留與他年仔細看。”

1949年5月的一個下午,我聽到楓野老師返回莆田,于是匆匆前往拜訪。過幾天,我才得知他已秘密潛入大洋解放區,參加閩中游擊隊了。后來知道,楓野老師的舅舅陳天梅,是土地革命時期的一位老共產黨員,擔任過鄉黨支部書記。他在青少年時代就受到革命的熏陶,渴望投身革命斗爭的洪流。1949年4月,他終于在海峽彼岸與莆田地下黨組織取得聯系,收到革命前輩陳玉樹寄去以暗號寫的密信后,毅然辭去臺中農學院教職,踏上歸途。賦詩一首:“遙天尺璧落南皋,赤幟依山意氣豪。欲振狂飆思健翮,莫愁夾岸有驚濤。”抒發了投身革命的豪情壯志。

進入游擊區后,受到閩中游擊隊領導人林汝楠熱情歡迎和鼓勵。被分配入服務團文工隊創作組,做了大量宣傳工作,創作了《慶祝七一歌》《歡迎你,解放軍同志》,由鄭德裕譜曲,在游擊區流行一時。

1949年9月,楓野老師奉命首任解放后礪青中學(今莆田四中)校長,那年他才28歲,正是風華正茂的時候。我正在礪青中學念高中二年級。楓野老師對舊教育制度進行一系列改革,深得師生愛戴,由于他在文藝上的精湛造詣,對學生的業余文藝活動給予很大的支持。當時歐文泉、鄭錫炎也在礪青中學任教,他們都是莆田文藝界的前輩,在他們影響和支持下,我們組織文藝社,出版《五月》,舉行詩歌朗誦會,排演戲劇,把文藝活動搞得熱火朝天。

1950年8月,楓野老師奉調去泉州一中工作。我仍然不時去信向他求教。他博古通今,涉獵廣泛,在《福建日報》《福建文學》《曲藝》《解放軍文藝》上發表不少詩歌、雜文、說書、論文。他的長篇論文《論<三國演義>里的人物》就是一篇很有見地的學術論文。他當選泉州市文聯副主席,出任泉州市作家協會主席。為高甲戲劇團創作多部劇本上演,制過金石篆刻。《莆陽書畫篆刻選》里選入他多方篆刻。

1979年秋天,他被抽調到晉江專區《漢語大詞典》編寫組工作,這是國家的一項重點科研工程。他們長期集中在廈大進行編寫。我又有機會常與他來往。我記得他還利用晚上時間選編一本《高適岑參詩選注》,在《文學評論》上發表了頗有卓識的《談岑參的邊塞詩》,還在《考古》上發表一篇有關蔡襄《荔枝譜》的考證,他鍥而不舍,奮筆如椽,墾殖播種,不減當年。令我肅然起敬。

1981年,他奉調到福建教育學院工作,才走馬上任不久,肝癌奪去他的健康,當死亡之神步步逼近他時,他還搶時間完成《高適岑參詩選注》,并整理自己的詩作,集成《竹屋詩詞》。可是這兩本書出版時,楓野老師卻永遠看不到了。他計劃中的一些未完成的著作,也因他生命旅程的坎坷不幸,只能成為一種凄涼的回憶留在人們心上了。他逝世時才60歲。倘若天假以年,這位辛勤的墾殖者一定會在文藝和教育園地上播下更多的種子!(柯文溥,原廈門大學中文系副教授、廈門大學魯迅紀念館館長)(柯文溥)