沿著鳳凰山旅游路上山,過了仙厝、蓮花庵,安坑里后面路邊有座“文峰宮”, 游人見了常常嘀咕:文峰宮不是在文獻路步行街嗎,怎么會在這里?

詢問在這里守宮的林橋村老人,才明白這座“文峰宮”與城里的文峰宮還有一段深刻的歷史淵源。上世紀60年代,城里的文峰宮被拆除,媽祖神像無處藏身。但是,文獻名邦古風依存,傳統香火永遠不滅,媽祖是人們心中平安與和平的寄托,祭拜媽祖已成為自覺行動。文峰宮的這尊媽祖像是陳經邦從京城還鄉時特地從湄洲請來的,是尊十分珍貴的圣母寶像。善良的媽祖信徒便把這尊媽祖神像轉移到石室巖寺。當時石室巖寺主持釋達山把她藏在“龍舌”石后面的山洞里。幾天后, 釋達山和林橋村雕刻師黃玉樹、黃點商量,把媽祖像轉移到林橋村的一座小避雨亭里存放,從此人們把這避雨亭改稱“娘媽宮”。過了許久,他們還是不放心,怕避雨亭無人守護,媽祖神像又會丟失,于是,黃玉樹就把這尊媽祖像請到草溪墩,存放在自己家的谷廩中。他的養女黃秀英,人稱溪頂嫂,是一個心地善良、有愛心的農家女。每天早上,她都要打開廩門,給媽祖像插香點火。初一、十五還會擺上供果,以表心意。從此,溪頂嫂與媽祖結下了不解之緣。這尊媽祖像在這里度過了六年時光。1973年,林橋村村民黃柱、陳錦龍、黃敬等老人將避雨亭改建為媽祖廟。林圳、陳元林特地從仙游游洋為娘媽宮購買回“脊頭”杉木。黃點找了塊大木板,請林圳、陳文動書寫“文峰宮”三字,雕刻成扁立體的字,懸掛在山門上。黃玉樹、黃點重新將廩中的媽祖像請出來,為其“整容”,換上新的“龍袍”,請這尊媽祖像正式入駐林橋“文峰宮”。當媽祖像離開溪頂嫂家時,溪頂嫂依依不舍,含淚相送。媽祖像請出后,溪頂嫂家里谷廩空空的,但她每天早上還習慣地在香爐上插香祈禱。前年,溪頂嫂請人重新雕刻了一尊媽祖像,放在自家大廳里供奉,祈求平安。每年農歷三月二十三媽祖生日和九月初九媽祖羽化升天日,溪頂嫂常常組織車鼓隊抬著家里的媽祖像“回娘家”港里去看看“爹娘”,很受“娘家人”歡迎。

當時,林橋文峰宮雖然地處窮鄉僻壤,但宮前的山路是林橋村山民進城的必經之路。當時食品匱乏,山民挑柴草進城去賣回家時,都常常帶些果品順路敬奉媽祖。一時間,遠近媽祖信眾都聞訊趕來,到這里燒香祭拜。娘媽宮成了媽祖信仰、傳遞平安的一方圣地,每天香火不斷。林橋“文峰宮”大名因此開始遠播。

那個年代,唯有這座大山里的林橋文峰宮保存完好。文峰宮媽祖像在這里安然無恙地度過了苦難歲月。

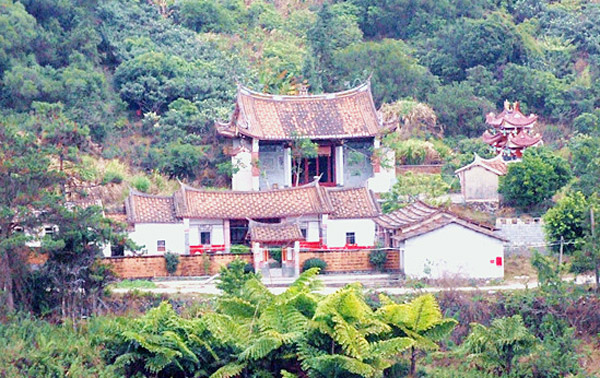

后來,文獻路的文峰宮重修,重塑了媽祖金身,開光煥彩。而這尊原始的文峰宮媽祖像卻永遠地留在這深山老林之中,默默地保護著當地山民。現在,林橋村“文峰宮”后院新蓋了寶殿熠熠生輝,南邊蓋起了山門宏偉壯觀。鳳凰山旅游水泥公路經過文峰宮直通林橋村,交通十分便捷。每天到林橋文峰宮的香客絡繹不絕,林橋文峰宮成了鳳凰山旅游路上的一處極佳的景點。2009年,媽祖信俗申報“世界人類非物質文化遺產”成功,以“立德、行善、大愛”精神為核心的媽祖文化從莆田走向世界,極大鼓舞了林橋文峰宮媽祖信眾,這里的香火更旺了。

近幾年,城里文峰宮在董事長陳鷺玲的主持下,幾乎年年都到林橋文峰宮進香,送來大米、食用油等食品,為林橋文峰宮媽祖燒香、點燈,保一方平安。林橋文峰宮也在黃柱之子黃永清帶領下到城里文峰宮進香,加強了兩座文峰宮的聯誼活動。2014年春節,筆者在林橋村舉辦含有“林橋媽祖保佑平安”的攝影圖片展,開幕時,城里文峰宮董事長陳鷺玲特地帶信眾上來祝賀。這兩座文峰宮都成了難以割舍的祭圣寶地。海峽兩岸同根同源,臺灣媽祖信眾經常組團到文峰天后宮參香駐駕、繞境走街,增進了兩岸之間了解。林橋文峰宮也希望臺灣同胞到此一游,敬香點火。

今天的林橋文峰宮風光旖旎,站在山門前,南望木蘭溪蜿蜒,壺山聳立;西眺三紫凌云,群峰競秀;東有鳳凰疊翠,靠山嵚崟;北有層層梯田,果香陣陣。四周山鳥啾啾,山花爛漫,山泉叮咚,空氣清新。這里的山民勤勞樸實,林橋老人在這里守護媽祖,也禮貌待人。每每有游客到來,他們都會燒開泉水泡茶招待,然后說說文峰宮媽祖在這里祀奉的許多往事。 (陳寶柱)